目次

1. はじめに

「朝起きたら手首がズキズキ…。ペットボトルのキャップを開けるのが一苦労…。」こんな経験はありませんか?実は、私も以前は手首の痛みに悩んでいました。包丁を握るだけで「痛たた…」と声が出る始末。しかし今は、ちょっとした予防習慣のおかげで、痛みに悩まされることなく日常生活を送れています。

「そんな簡単なことで本当に効果があるの?」と疑問に思うかもしれません。でも、大丈夫。今日ご紹介するのは、専門家の私が厳選した10の予防ポイントです。クスッと笑える例も交えながら、楽しく学んでいきましょう。

【検査項目400/ダイエット関連74の遺伝子を解析】チャットジーン遺伝子検査キット

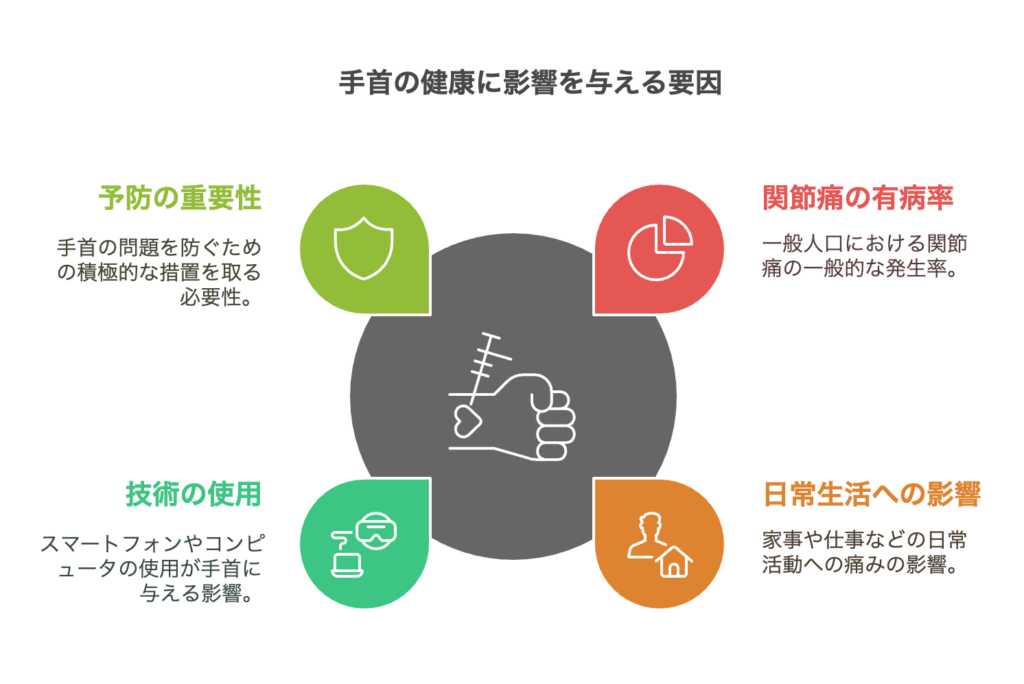

2. 手関節の健康が重要な理由

厚生労働省の調査によると、日本では約30%の人が何らかの関節痛を経験しています。その中でも、手関節の痛みは日常生活に直結しやすく、放置すると家事や仕事、趣味にも支障をきたします。特にスマートフォンやパソコンの使用が増えた現代では、手首への負担が増加。今のうちに正しい予防法を身につけることが大切です。

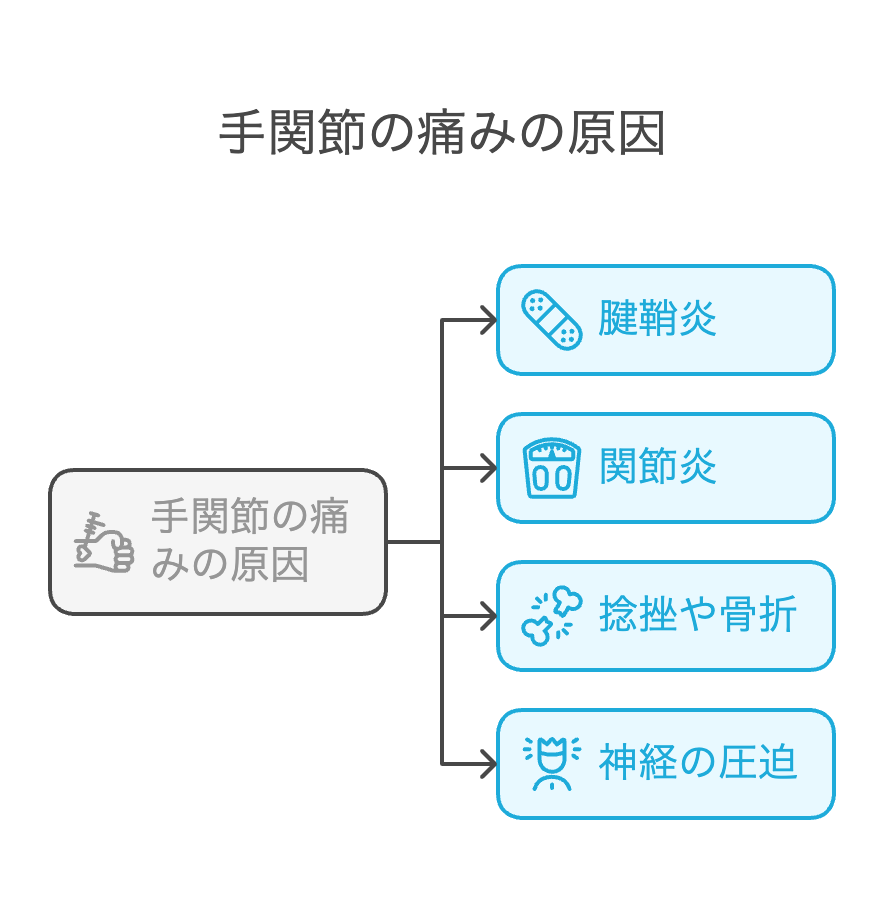

3. 手関節の痛みの主な原因

手関節の痛みにはさまざまな原因があります。

- 腱鞘炎: 同じ動作の繰り返しによって腱が炎症を起こす状態です。

- 関節炎: 加齢や過度な使用によって関節が炎症を起こします。

- 捻挫や骨折: 転倒や事故によるケガが原因となることも。

- 神経の圧迫: 手根管症候群など、神経の圧迫によってしびれや痛みが生じます。

これらの症状は、適切な予防とケアによって軽減できます。では、具体的な予防方法を見ていきましょう。

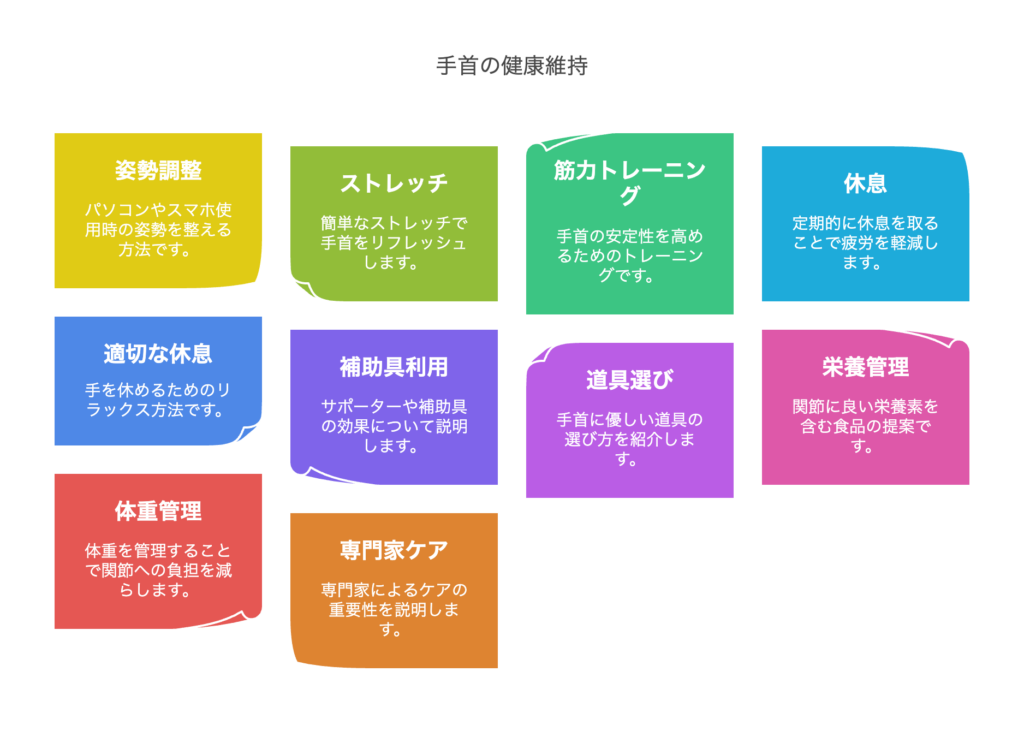

4. 手関節を守る10の予防ポイント

1. 正しい姿勢を保つ

無理なく自然な姿勢を保つことが大切です。例えば、パソコンを使うときは、肘が90度に曲がり、手首が真っ直ぐになるように椅子や机の高さを調整しましょう。スマホを見るときも、手首を曲げすぎずに目の高さに近づけるだけで負担が軽減されます。

2. 適度なストレッチを行う

ストレッチは1回1分程度で十分です。指を広げて伸ばす「パー」、握りしめる「グー」、指を1本ずつ反らせるだけでも効果的です。これならテレビを見ながらでもできます。

3. 筋力トレーニングで関節を支える

ペットボトルに水を入れて軽く握るだけでも効果があります。握力を鍛えることで、手首の安定性が向上し、ケガを予防できます。

4. 過度な使用を避ける

1時間ごとに5分程度の休憩を取るだけでも違います。無理な力を加えず、ゆっくりとした動作を心掛けましょう。

5. 適切な休息を取る

忙しいときこそ意識的に手を休めることが大切です。寝る前に手を温かいお湯に浸けるだけでも、血行が促進されて疲労が和らぎます。

6. サポーターや補助具を利用する

サポーターは、関節を保護するだけでなく、痛みを軽減する効果もあります。特に長時間の作業やスポーツをする際にはおすすめです。

7. 適切な道具を使う

キッチンで包丁を使うときは、持ちやすいハンドルのものを選ぶだけで手首の負担が軽減されます。パソコンのマウスも、手の形に合ったエルゴノミックデザインのものがおすすめです。

8. 栄養バランスの取れた食事を心がける

カルシウムやビタミンD、コラーゲンなどは関節の健康に不可欠です。例えば、サバやイワシなどの青魚、牛乳やヨーグルトなどの乳製品、そしてコラーゲンが豊富な鶏の手羽先がおすすめです。

9. 体重管理で関節への負担を減らす

体重が増えると、腕や肩への負担が増加し、それが手首にまで影響します。適度な有酸素運動やバランスの取れた食生活を心掛けましょう。

10. 定期的に専門家のケアを受ける

早めのケアこそが予防の鍵です。筋肉の緊張をほぐすマッサージや関節の可動域を広げるストレッチなど、手首の健康をサポートする方法は多岐にわたります。気になる症状があれば、迷わず専門家に相談しましょう。

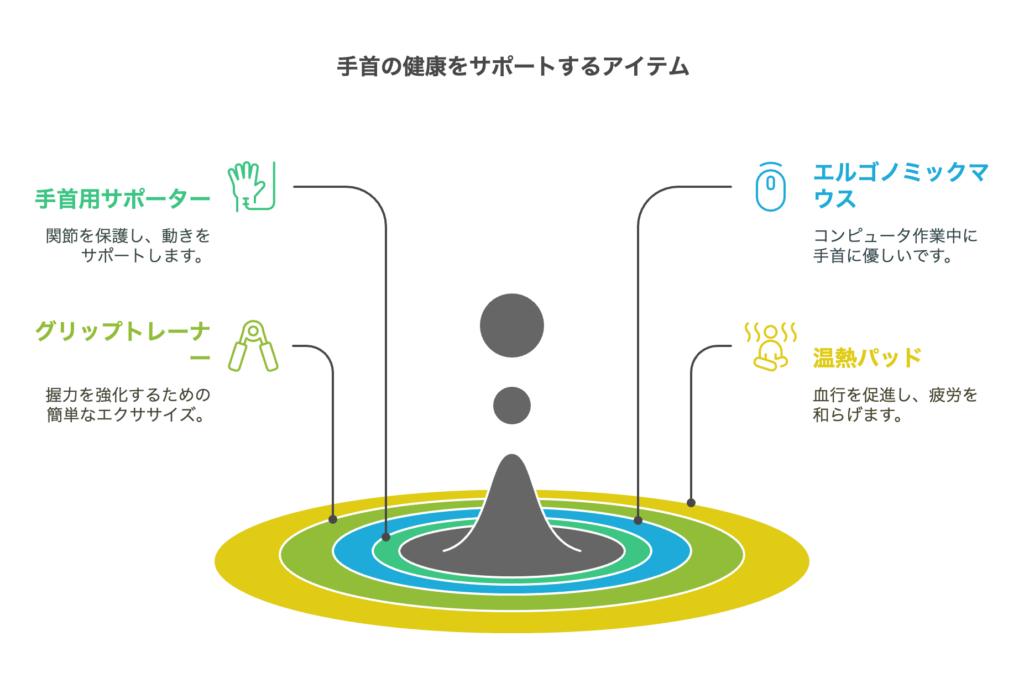

5. おすすめのアイテムとサービス

- 手首用サポーター: 関節を保護しながら自由な動きをサポートします。

- エルゴノミックマウス: 長時間のパソコン作業でも手首に優しい設計。

- グリップトレーナー: 手軽に握力を鍛えることができます。

- 温熱パッド: 血行を促進し、手首の疲労回復をサポートします。

6. まとめと行動の呼びかけ

【検査項目400/ダイエット関連74の遺伝子を解析】チャットジーン遺伝子検査キット

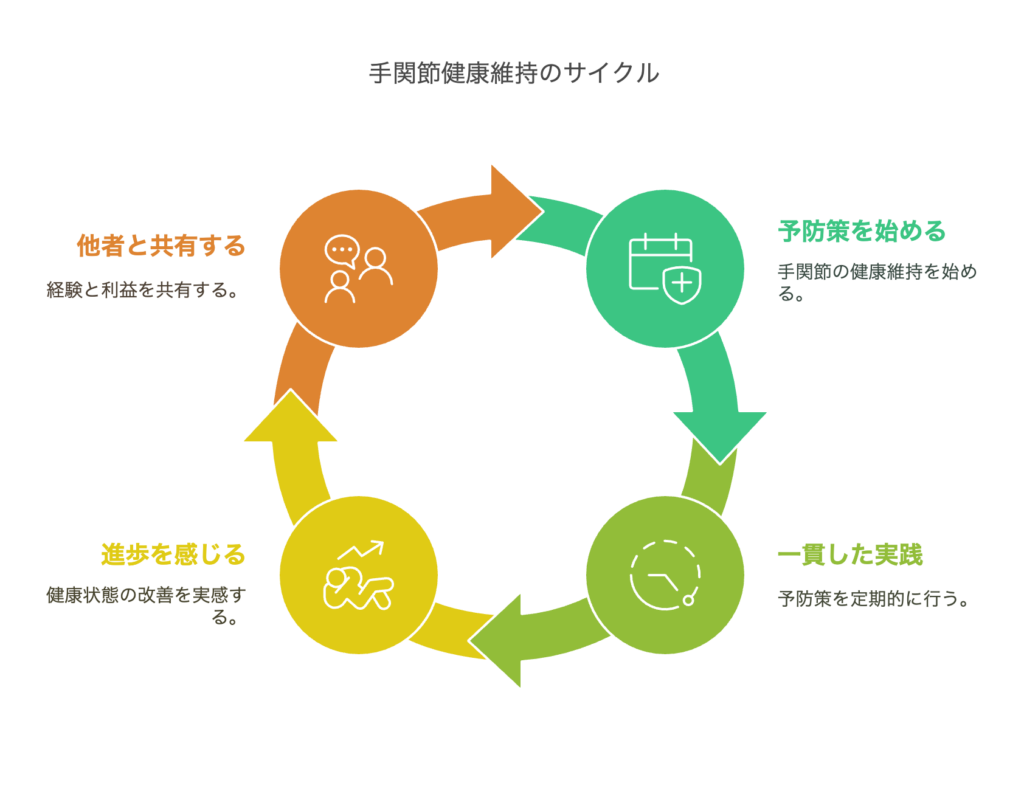

ここまで手関節の予防に重要な10のポイントをご紹介しました。最初は「こんな簡単なことで本当に効果があるの?」と半信半疑かもしれません。でも、続けることで確実に違いを感じるはずです。

「明日からやろう…」と思っているあなた。そうです、明日じゃなくて今日から始めましょう!無理をせず、楽しみながら続けることがポイントです。そして、もしこの記事が役に立ったと思ったら、ぜひシェアしてくださいね。あなたの一歩が、誰かの健康のきっかけになるかもしれません。