― スポーツ現場のトレーナーが語る、水分補給のリアルな選択 ―

「ただの水でいい」は本当か?

ある夏の日。高校バスケ部の練習に帯同していたときのこと。

体育館の気温はすでに30度を超え、生徒たちは次々とベンチに戻り、水筒を握りしめていた。

「先生、水分補給しているのに、なんか頭がぼーっとしてきました…」

真面目で、よく水を飲んでいたのに、明らかに脱水の兆候だった。

その瞬間、私の頭に「やっぱり来たか」とよぎった。

――水分補給って、量だけじゃない。「何を飲むか」が命運を分ける。

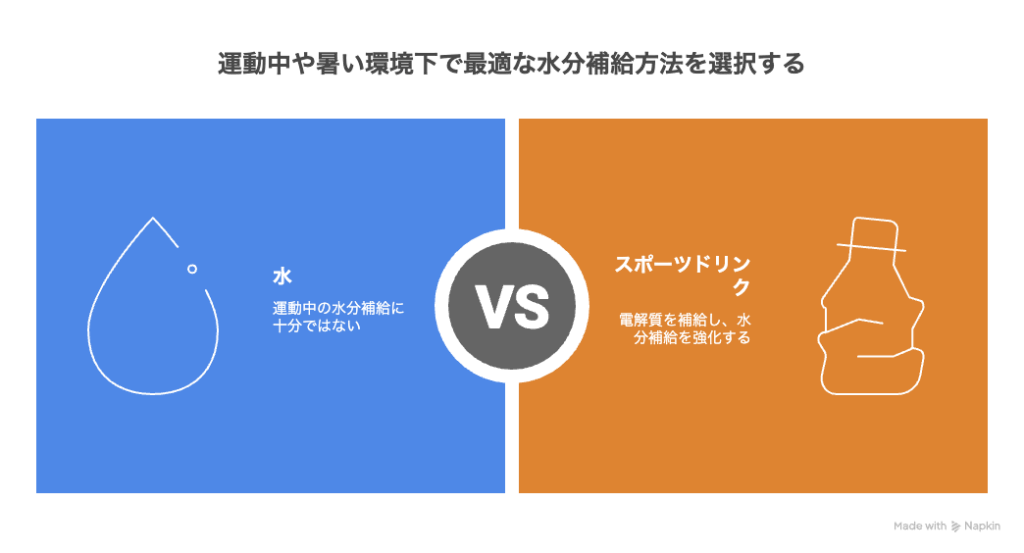

水は命の源。でも、それだけじゃ足りないこともある。

私たちの体の約60%は水分でできている。だから、「水が大事」という話は聞き飽きるほど耳にするだろう。

でも、運動中や暑い環境下では、それだけじゃ足りないことが多い。

たとえば、汗。

汗は水だけじゃなく、ナトリウムやカリウムなどの電解質も一緒に流れ出てしまう。

これを水だけで補おうとすると、血中の塩分濃度が薄まり、かえって体調を崩すこともあるのだ。

これを「自発的脱水」と呼ぶ。水は飲んでるのに脱水が進む…なんとも皮肉な話だが、実際に多い。

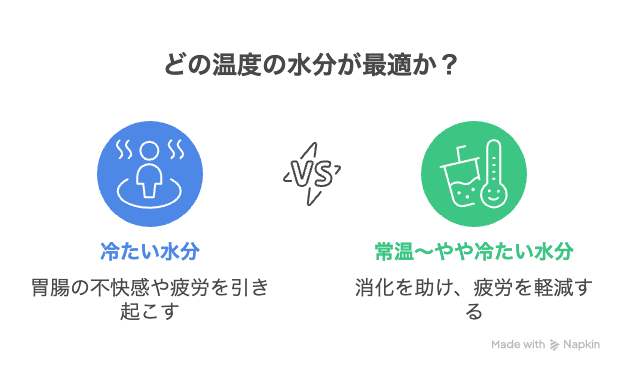

「冷えていればうまい」は落とし穴

これも現場でよくある誤解。

「冷たければ飲みやすいからいいでしょ」と思われがちだが、胃腸が冷えると吸収効率が落ちる。

特に、胃腸の働きが弱っている高齢者や、疲労がたまっているアスリートには冷たすぎる水分は逆効果。

常温~やや冷たいくらいがベスト。

私は以前、往診先の寝たきりの方に冷たいお茶を出していた家族に、こう伝えたことがある。

「今のこの状態の胃腸には、冷たいお茶より、白湯がおすすめですよ変えてみてください。」

それだけで、その方の便通と睡眠の質が改善したという報告をいただいた。

水分の“温度”って、それほど大切なのだ。

高校野球部での「飲み方改革」

数年前、私がトレーナーとして関わった高校野球部でも、同じような状況があった。

選手たちは朝から晩まで炎天下で練習し、マネージャーが用意していた水ボトルに群がるように水をがぶ飲みしていた。

だが、足がつる、ふらつく、パフォーマンスが上がらない…そんなトラブルが後を絶たなかった。

そこで私は、思い切って「スポーツドリンクを薄めて飲む」スタイルを提案した。

市販のスポーツドリンクを1.5〜2倍に薄めることで、糖分過多を避けつつ、電解質はしっかり補える。

さらに、麦茶に塩をひとつまみ加えた「経口補水茶」も導入。

1週間後、足つりが激減。選手の表情も変わった。

「先生、これ飲んでから体調いっす!」

――たったそれだけの工夫で、体は正直に応えてくれたのだ。

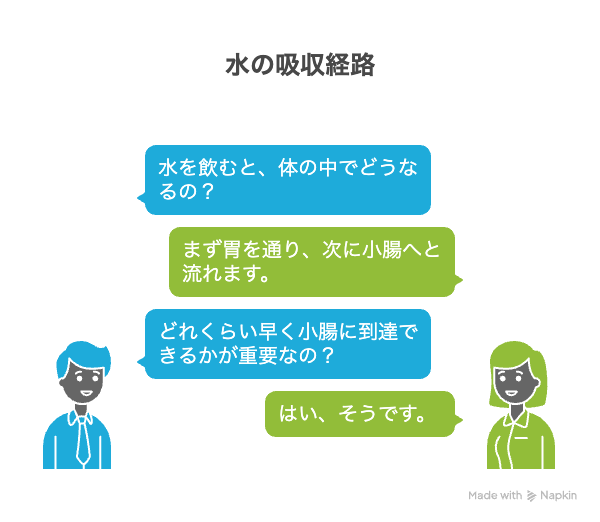

胃に“とどまる”水 vs 腸で“吸収される”水

人間の体は、水を飲んだとき、まず胃を通り、そこから小腸へと流れます。

でもここで重要なのが、「どれだけ早く小腸に到達できるか」という点。

なぜなら、実際に水分が吸収されるのは“胃”ではなく“小腸”だからです。

❌ 水だけでは胃にとどまりやすい理由

水のみを大量に飲んだとき、胃は「これはすぐに腸へ送らなくていい」と判断し、胃の中にしばらく溜めてしまいます。

特に、冷たい水を一気飲みすると、胃の動きが鈍くなり、むしろ吸収が遅くなることも。

これは私の接骨院に通う高齢の患者さんにも多く見られる現象です。

ある80代の女性は、「こまめに水を飲んでいるのに、なんだかむくんでだるい」と訴えて来院されました。

よくよく話を聞いてみると、冷たい水を一度に300ml以上がぶ飲みしていたんです。

案の定、腹部が冷え、消化も悪化していて、実際には「水が体に回っていない」状態でした。

水が胃に停滞し、腸での吸収に届いていなかったんですね。

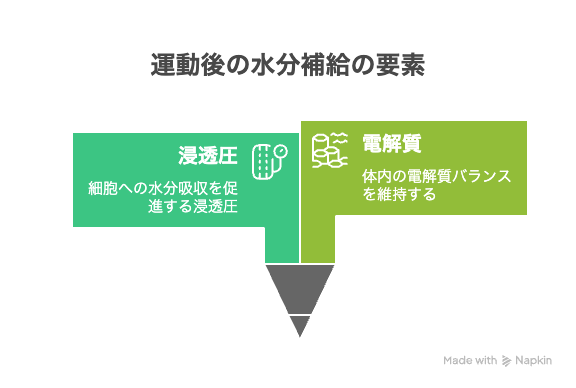

✅ 吸収の鍵は「浸透圧」と「電解質」

水がスムーズに腸へ移動し、吸収されるためには、“ちょっとしたコツ”があります。

それが:

- 適切な「浸透圧」

- ナトリウム(塩分)や糖分などの「電解質」

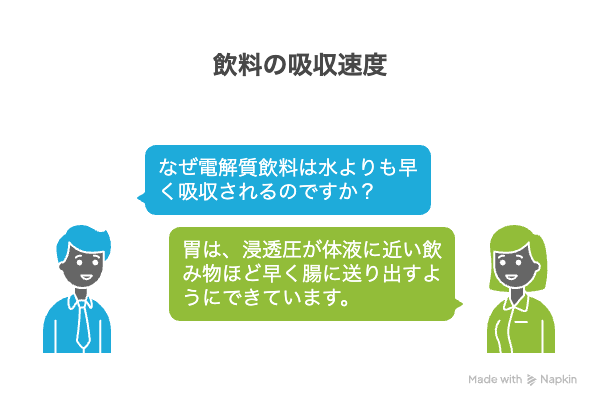

胃は、浸透圧が体液に近い飲み物ほど早く腸に送り出すようにできています。

だから、「ただの水」よりも、「電解質を含んだ飲料」の方が、吸収が早い。

たとえば経口補水液(OS-1)は、体液に近い浸透圧と成分バランスを持っているため、胃から腸への通過が早く、吸収効率も非常に高い。

実際、部活動に帯同しているときも、私は生徒たちに「水ばかりじゃなく、塩と糖のバランスを考えて」と伝えています。

運動時に選ぶべき「水分補給ドリンク」3選

① 経口補水液(例:OS-1)

② 薄めたスポーツドリンク(例:アクエリアス・ポカリを1.5〜2倍)

③ 麦茶+塩

| 飲み物 | 吸収のしやすさ | 特徴 |

| 水(常温) | △ | 吸収がやや遅い。冷たいとさらに停滞しやすい。 |

| 経口補水液 | ◎ | 吸収が非常に速い。胃をすぐ通過して腸で吸収される。 |

| 薄めたスポーツドリンク | ○ | 浸透圧が体液に近づき、吸収が早くなる。 |

| 麦茶+塩 | ○ | 胃にやさしく、少量の電解質で吸収が安定。 |

💡 私のおすすめ飲み方(運動中・外出時)

- 一気飲みではなく、15~20分おきに100〜150mlずつ

- 常温か、やや冷たい程度(5〜15℃前後)

- 麦茶に塩をひとつまみ or 薄めたスポーツドリンクを持参

- 運動前にもコップ1杯(200ml)を忘れずに

「飲み方」もテクニックのひとつ

どれだけ良い飲み物を選んでも、一気に飲んでしまえば意味がない。

人間の体は、一度に吸収できる水分量が決まっている。目安は 1回につき150〜250ml。

だから、15〜20分ごとに少しずつ飲む。これが鉄則。

のどが渇く前に飲む、がもっとも大切なポイントだ。

以前、あるスポーツ専門学校の授業でこの話をしたとき、生徒がこう言った。

「水分補給って、栄養の一部なんですね。ただの“水”じゃないんだ…」

そう。水分補給は、もはや体づくりの一環。意識と知識で、結果が変わる。

終わりに:飲むことは、生きること

私は30年近く、現場で体を診てきた。

接骨院では、熱中症ぎりぎりで来院する高齢者を何人も診てきた。

スポーツの現場では、脱水でパフォーマンスが落ち、ケガをした選手も見てきた。

そのたびに思う。

「飲む」という行為は、生きることそのものなのだと。

――あなたが今日、飲むその一口が、明日の元気を作る。

だからこそ、「何を」「いつ」「どうやって」飲むかを、もう一度見直してみてほしい。

暑さが続くこの時期、体調を守るのは、意外と“水”の話かもしれません。

📌この記事は「イキイキ!生活改善ラボ」より、現場での実体験をもとに執筆しています。

新潟市中央区長潟3-2-2 たかやま接骨院 高山 慶市