1,【競技力アップの鍵】筋力・パワー・瞬発力の違いと競技別トレーニング戦略!

「筋トレしてるのに試合で勝てない理由、それは“筋力の使い分け”を知らないから」

「もっと速く走りたい」「もっと高く跳びたい」「試合で相手に勝ちたい」

そんなあなたに足りないのは、“筋肉の使い方”かもしれません。

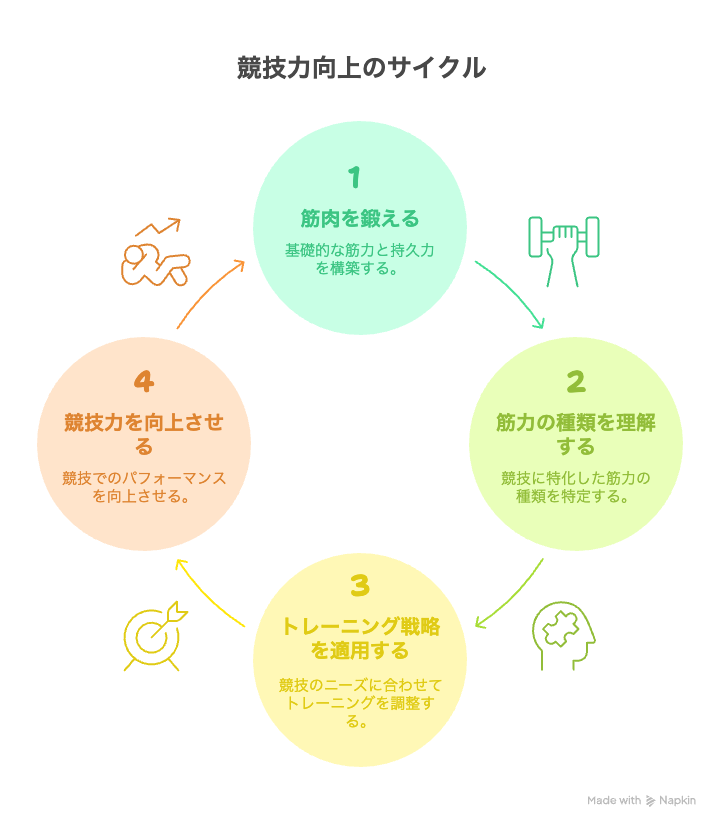

スポーツで結果を出すには、単に筋肉をつけるだけでは不十分です。競技特性に応じた筋力の種類や働きを理解し、的確にトレーニングすることが、競技力を飛躍的に伸ばすカギになります。

本記事では、「筋力」「パワー」「瞬発力」の違いを明確にしながら、スポーツパフォーマンスに直結する筋群、そして競技別に求められる筋力の特性について、わかりやすく解説します。

筋力・パワー・瞬発力の違いを正しく理解しよう

まずは、それぞれの言葉の違いを整理しましょう。すべて似たような意味で使われがちですが、スポーツにおいては大きな違いがあります。

筋力(Strength)

筋肉が発揮できる最大の力のこと。たとえば、重いバーベルを持ち上げたり、相手を押し返すような「力強さ」がこれに当たります。

競技例:レスリング、ラグビー、パワーリフティングなど

パワー(Power)

筋力にスピードが加わったもの。「どれだけ短時間に大きな力を発揮できるか」がポイントになります。

競技例:陸上短距離、バスケットボール、バレーボール、投てき種目

瞬発力(Explosiveness)

パワーの一部に含まれますが、特に瞬間的な動き出しの速さに焦点を当てた能力です。スタートダッシュやジャンプ動作、急な方向転換に直結します。

競技例:サッカー、テニス、剣道など

ポイント:筋力は“基礎の土台”、パワーは“爆発的な力”、瞬発力は“反応の速さ”。この3つは別々ではなく、連携して機能します。

スポーツパフォーマンスに直結する筋群とは?

競技力アップのためには、ただ「筋トレをする」だけでは足りません。どの筋肉を鍛えるかが、パフォーマンスの質を大きく左右します。

以下に、特にスポーツパフォーマンスに重要な筋肉群を紹介します。

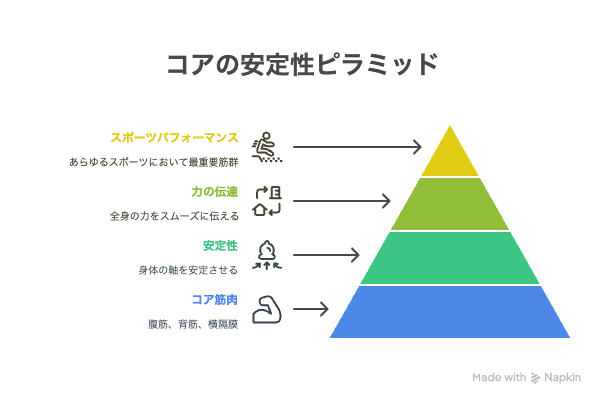

体幹(コア)

腹筋、背筋、横隔膜、骨盤周囲の筋肉など。身体の軸を安定させ、全身の力をスムーズに伝える役割があります。あらゆるスポーツにおいて最重要筋群。

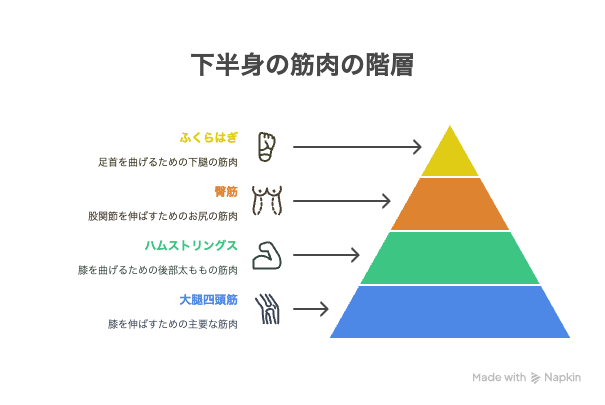

下半身

大腿四頭筋、ハムストリングス、臀筋(お尻)、ふくらはぎなど。走る、跳ぶ、止まる、踏ん張るといった動作の主役。

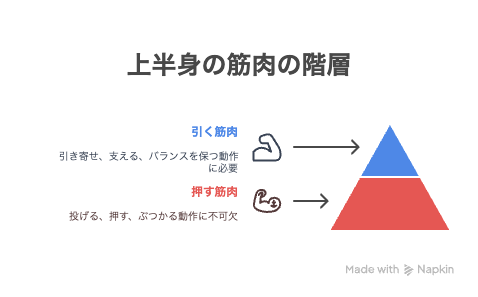

上半身(押す・引く)

- 胸、肩、腕の筋肉は、投げる・押す・ぶつかるなどの動きに不可欠。

- 背中や腕の引く筋肉は、引き寄せ、支える、バランスを保つ動作に必要。

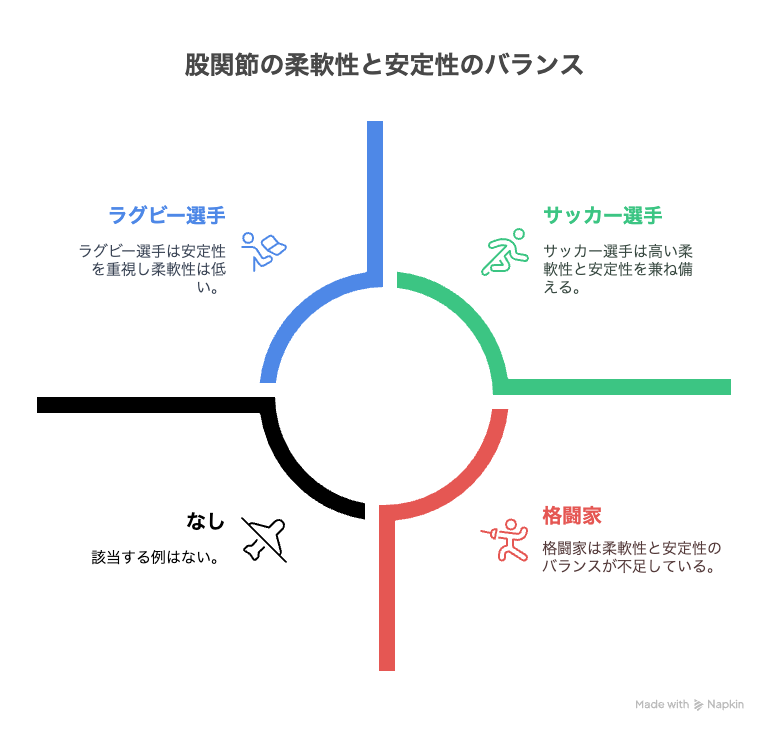

股関節まわり

スピード、方向転換、パワー伝達の要。特にサッカーやラグビー、格闘技などでは、股関節の柔軟性と安定性の両立が求められます。

競技別に求められる筋力の特性とトレーニング方針

陸上競技(短距離)

必要な筋力:爆発的なパワーと瞬発力

鍛える部位:ハムストリングス、大臀筋、ふくらはぎ、体幹

推奨トレーニング:スプリントドリル、プライオメトリクス、バーベルスクワット

球技(サッカー・バスケットボール)

必要な筋力:敏捷性、加減速、ジャンプ力

鍛える部位:大腿筋群、腸腰筋、体幹、足首まわり

推奨トレーニング:ボックスジャンプ、ラダー、片脚スクワット、プランクバリエーション

格闘技(柔道・レスリング・空手)

必要な筋力:全身の連動性と瞬間的な力の発揮

鍛える部位:肩甲帯、背中、体幹、前腕、下半身全般

推奨トレーニング:デッドリフト、チンニング、メディシンボールスロー、打ち込み動作トレ

水泳

必要な筋力:持久的なパワー発揮と肩甲骨の可動域

鍛える部位:広背筋、三角筋、腹斜筋、股関節周辺

推奨トレーニング:懸垂、肩甲骨モビリティトレーニング、ミッドコア系体幹トレ

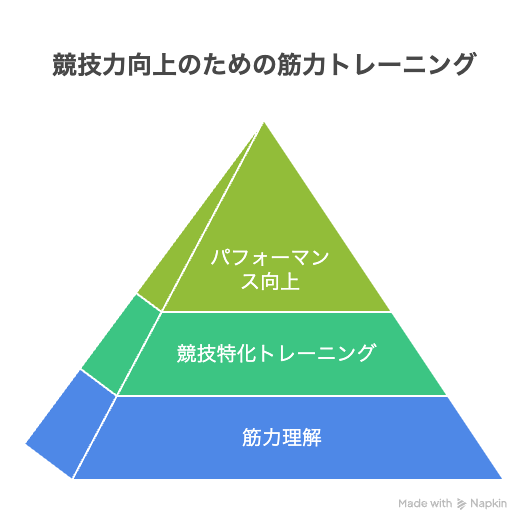

まとめ:競技力アップの第一歩は「筋肉の理解」から

筋トレというと、ただ筋肉を太くすれば良いと考えてしまいがちですが、それだけでは競技力は向上しません。競技ごとに必要な筋力の種類と使い方を理解し、それに合わせたトレーニングをすることがパフォーマンス向上のカギです。

基礎筋力、パワー、瞬発力。これらのバランスを意識し、筋肉と神経の連動性を高めていくことで、どんな競技でも「本番で力を発揮できる身体」が手に入ります。

新潟市中央区長潟3-2-2 たかやま接骨院 高山 慶市