5,筋トレ効果を最大化するために|栄養と回復の重要な関係

筋トレは「やった後」がとても大切です。どんなに一生懸命にトレーニングしても、正しく栄養を摂らず、十分に休養を取らなければ、筋肉はうまく成長してくれません。

このブログでは、「筋トレをした後に筋肉がどのように回復・成長するのか」、そのために「何を・いつ・どのように」摂ればよいのか、そして「睡眠が与える影響」まで、筋トレ初心者でも理解できるように丁寧に解説します。

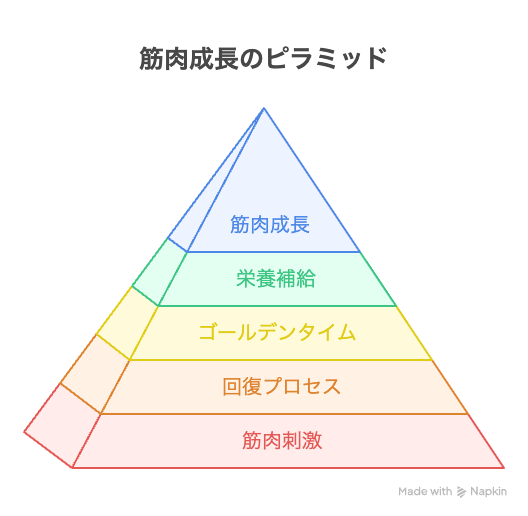

1. 筋肉が育つゴールデンタイムとは?

筋トレで筋肉に刺激が入ると、筋繊維が微細に損傷します。このダメージを回復させるプロセスで、筋肉は少しずつ太く、強くなっていきます。この回復と成長の最も大切な時間帯が「筋トレ直後30分〜1時間」、いわゆるゴールデンタイムと呼ばれる時間です。

このタイミングで適切な栄養を補給することで、筋肉の修復がスムーズに行われ、トレーニングの成果が効率よく体に反映されます。

2. 筋肉合成を高める栄養素とそのタイミング

では、具体的にどんな栄養素を、どのタイミングで摂れば良いのでしょうか。

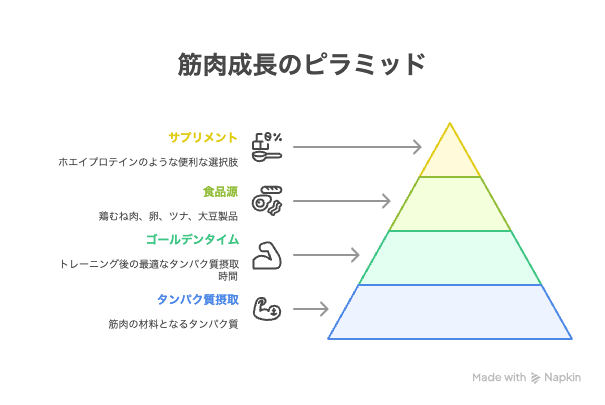

タンパク質(プロテイン)

筋肉の材料となるのがタンパク質です。トレーニング後のゴールデンタイムに20〜30gのタンパク質を摂ることが、筋合成を最も高めるとされています。食品で言えば、鶏むね肉、卵、ツナ、大豆製品などが理想的です。吸収の早さを重視するなら、ホエイプロテインのようなサプリメントも便利です。

炭水化物(糖質)

筋トレ後は、筋肉のエネルギー源であるグリコーゲンが消耗されています。このグリコーゲンを効率よく補うために、タンパク質と一緒に炭水化物も摂取するのが効果的です。おにぎり、バナナ、甘酒などが手軽で吸収も早いです。

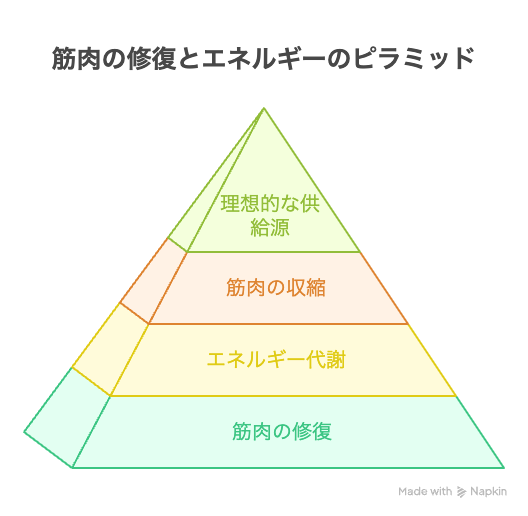

ビタミン・ミネラル

筋肉の修復やエネルギー代謝に関わるビタミン(特にビタミンB群やC)や、筋肉の収縮に関与するミネラル(カルシウム、マグネシウム、カリウム)も忘れてはいけません。緑黄色野菜や果物、ナッツなどで補うのが理想です。

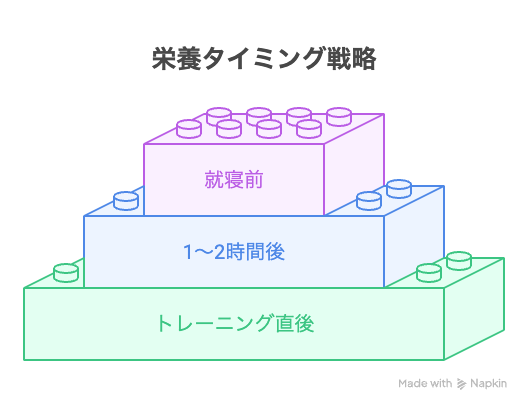

タイミングの目安

- トレーニング直後(30分以内):プロテイン+糖質(例:プロテイン+バナナ)

- 1〜2時間後の食事:バランスの良い食事(例:魚、野菜、ご飯、味噌汁)

- 就寝前:吸収の遅いカゼイン系プロテインや、ゆで卵・チーズなどで回復をサポート

3. 睡眠とリカバリーが筋トレ効果を決める理由

トレーニングと栄養の両方が完璧でも、睡眠が不足していると筋肉はうまく育ちません。睡眠中、特に深い眠りの時間帯に成長ホルモンが多く分泌され、筋肉の修復が進みます。

また、睡眠は体だけでなく、脳や神経系の回復にもつながり、次のトレーニングの集中力やパフォーマンスに大きな影響を与えます。

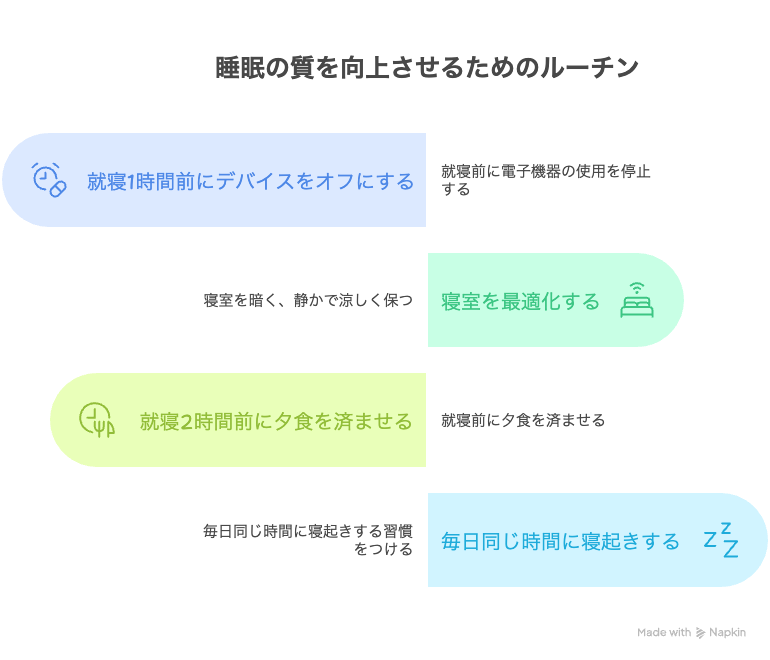

良質な睡眠のための工夫

- 就寝1時間前にはスマホやパソコンから離れる

- 寝室を暗く・静かに・涼しく保つ

- 就寝2時間前までに夕食を済ませる

- 毎日同じ時間に寝起きする習慣をつける

まとめ

筋トレの成果は、トレーニングだけでは決まりません。栄養・休養・睡眠という3つの柱がしっかり揃ってこそ、筋肉は育ち、パフォーマンスが上がります。

- ゴールデンタイムを逃さず栄養を補給する

- タンパク質+糖質をバランス良く摂る

- ビタミンやミネラルも意識して摂取する

- 睡眠時間をしっかり確保して体を回復させる

これらを意識するだけで、筋トレの効果は大きく変わってきます。競技力向上を目指すアスリートはもちろん、健康維持やボディメイクを目的とした一般の方にも、今日から取り入れていただきたい大切なポイントです。

新潟市中央区長潟3-2-2 たかやま接骨院 高山 慶市