「ケガをしたときって冷やすの?それとも温めるの?」

これは、接骨院でも何度も患者さんから聞かれる質問です。実際、私自身も学生時代にバスケットボールの練習で足首をひねったとき、先輩や監督から真逆のアドバイスを受けて混乱した経験があります。今では柔道整復師として35年、スポーツ現場や往診、高齢者、学生の運動指導まで幅広く携わってきました。その中で見てきた“実際の現場”の声も交えながら、冷却と温熱の使い分けについてお話しします。

なぜ「冷やす」と「温める」で迷うのか?

人は痛みがあると「とにかく何かしたい」と思うものです。氷嚢や保冷剤を当てる人もいれば、温泉やカイロで温める人もいます。どちらも“気持ちいい”と感じる瞬間があるので、判断が難しくなるのです。

実際に私が高校野球部のトレーナーをしていた頃、練習中にスライディングで膝を強打した選手がいました。本人は「痛いから温めたら楽になるかも」と言ったのですが、直後の腫れ方を見て私はすぐにアイシングを選びました。翌日の腫れが最小限に抑えられ、回復も早かったのを今でも覚えています。

原則は「急性期は冷やす、慢性期は温める」

まず大前提として押さえておきたいのはこれです。

- 急性期(ケガをしてから48時間程度) → 冷やす

- 慢性期(長く続く痛みやこり) → 温める

急性期のケガ、例えば捻挫や打撲では血管が損傷して出血が起こります。冷却は血流を抑え、腫れや炎症の広がりを防ぎます。一方、慢性的な腰痛や肩こりは血流の不足が主な原因。温めて血行を良くすることで、筋肉がほぐれ症状が和らぎます。

私が伺っている往診先の高齢者の方でも、膝に水が溜まりやすい人は「温めたら楽になる」と言っていました。しかし実際には炎症が強い状態で、温めると腫れが悪化してしまうケースでした。冷却を続けたことで歩行が安定し、本人も「こんなに違うのか」と驚かれていました。

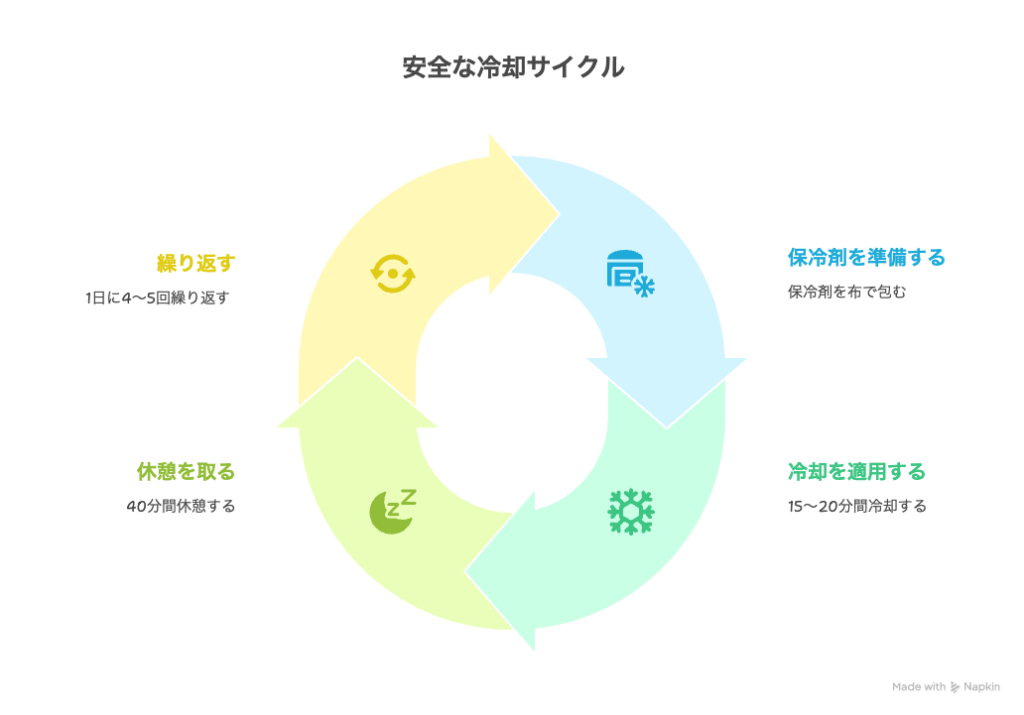

どのくらい冷やせばいいのか?

「冷やす」といっても、ずっと当てっぱなしでは逆効果です。冷やしすぎると血行が悪くなり、回復が遅れるからです。目安としては 1回15〜20分、1時間に1回程度、怪我をした当日は4〜5セット。これを繰り返すのが基本です。

高校のバスケットボール部でトレーナーとしてトレーニング指導していたとき、練習後に足首を氷水で冷やす選手がいました。最初は我慢比べのように30分以上入れていたのですが、逆に足首の動きが硬くなってしまったのです。正しい時間で区切って冷却を行うよう指導すると、翌日の動きが全く違いました。

いつから温めていいのか?

腫れや熱感が引いてきたら、温めるタイミングです。

例えば、ぎっくり腰の場合。最初の2日は冷却が優先ですが、3日目以降で腫れや熱っぽさがなくなれば、温熱を取り入れると回復が進みます。

接骨院に通っている患者さんから「もう温めてもいいですか?」とよく聞かれます。私は「触ってみて熱っぽさがあるならまだ冷やす」「触って冷たく感じるなら温める」と説明します。この“手で触る”判断は意外と正確で、自宅でもできる簡単な方法です。

冷やす・温める以外に大事なこと

冷却や温熱は大切ですが、それだけでは不十分です。正しい休養、食事、軽い運動の組み合わせがあってこそ、回復が早まります。

たとえば以前スポーツトレーナー専門学校の授業では、学生たちに「冷やした後に何を食べるか?」も教えていした。炎症がある時期にはタンパク質やビタミンCを意識すると組織の修復が進みます。逆にインスタント食品や甘い飲み物ばかりでは回復が遅れます。

実際の現場での体験談

体育館での高齢者スポーツ教室でも、このテーマはよく話題になります。ある参加者が「膝が痛いから温泉に行ったら余計に腫れてしまった」と話してくれました。みんなで「それは急性期だったからですね」と共有でき、他の参加者にとっても学びの機会になりました。

また、野球部の選手が夏の合宿中に手首を痛めた時、冷却を怠った結果、腫れがひどくなり大会に間に合わなかったことがあります。その悔しさを知っているからこそ、私は「冷却の大切さ」を繰り返し伝えるようにしています。

☘️たかやま接骨院 YouTubeチャンネル 【冷却・アイシング】をまとめました。ご覧ください。↓

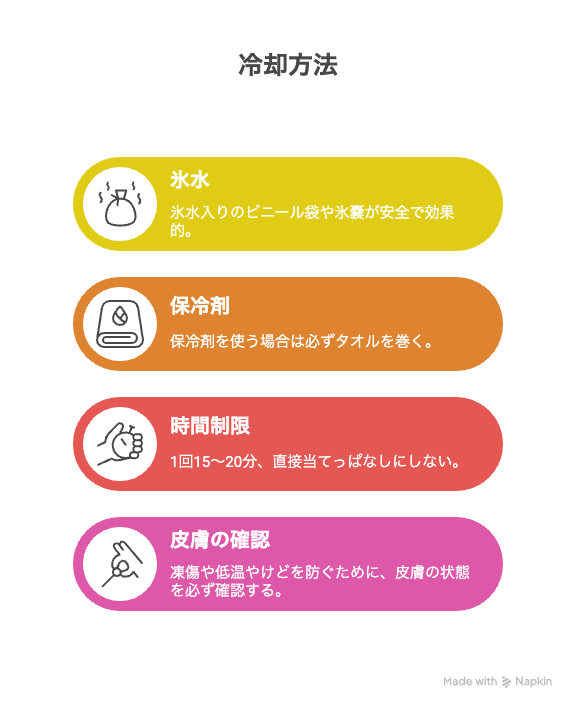

どんな道具で冷やせばいいのか?

「冷やす」と言っても、方法はいくつかあります。患者さんから「保冷剤でいいですか?」「氷を袋に入れれば大丈夫ですか?」と聞かれることも多いので、ここで整理してみます。

アイスノン(市販の保冷剤)

家庭に常備されている方も多いと思います。繰り返し使えるので便利ですが、氷より温度が低くなりやすい点に注意が必要です。皮膚に直接当てると凍傷のリスクが高いので、必ず霜を取り除きタオルで包んで使いましょう。

氷をビニール袋に入れた氷嚢

もっともシンプルで安全な方法です。氷と少量の水をA4程度のビニール袋や専用の氷嚢に入れ、空気を抜いて密着させます。少し水っぽく溶けた氷水になることで冷却効果が長く持続し、患部に均一に当てることができます。私がスポーツ現場で一番多く使うのもこの方法です。

氷嚢(スポーツ用の専用品)

キャップがついており、水漏れせずに安心して使えます。部活やスポーツチームに所属している人なら一つ持っておくと重宝します。練習後のクールダウンにも最適です。使用方法は、氷を入れたら空気を抜いて少し水を入れると患部に密着して冷却効果があります。

冷却時の注意事項:凍傷や低温やけどを防ぐために

冷やすことは大切ですが、やり方を誤ると逆効果になることもあります。特に気をつけたいのが 凍傷(とうしょう) や 低温やけど です。

- 直接皮膚に当てない

保冷剤や氷を裸の肌に長時間当てると、皮膚組織が凍ってしまうことがあります。必ず濡れタオル絞ったものや薄い布で包んで使いましょう。

- 時間を守る

1回につき15〜20分を目安に冷却し、1時間に1回20分のアイシング。40分間をあけて繰り返す。怪我をした日は4〜5セット。冷やしすぎると血行が悪くなり、回復が遅れることもあります。

- 感覚が鈍い人は要注意

高齢者や糖尿病のある方は皮膚の感覚が弱くなっている場合があります。気づかないうちに凍傷を起こすことがあるので、家族が一緒にチェックすると安心です。

- 就寝中の冷却は避ける

寝ている間に長時間当て続けると低温やけどのリスクがあります。夜間は使わず、起きている時だけ行いましょう。

現場での経験から

実際に、私の接骨院に来た患者さんで「冷やしすぎて皮膚が白くなり、水ぶくれができた」という方がいました。話を聞くと、保冷剤を直接肌に1時間以上当ててしまったそうです。このケースでは冷却どころか組織を傷つけてしまい、回復に余計な時間がかかってしまいました。

逆に、野球部の選手で氷嚢を正しく使った子は翌日の腫れが最小限に抑えられ、試合への影響もほとんどありませんでした。同じ「冷やす」でも方法を誤ると雲泥の差が出るのです。

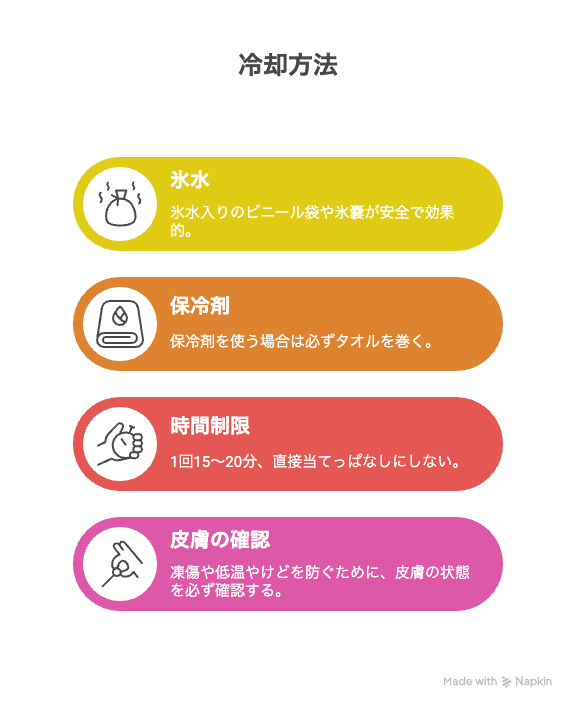

- 冷却には 氷水入りのビニール袋や氷嚢 がもっとも安全で効果的。

- アイスノンなどの保冷剤を使う場合は 必ずタオルを巻く。

- 1回15〜20分、直接当てっぱなしにしない。

- 凍傷や低温やけどを防ぐために、皮膚の状態を必ず確認する。

「正しく冷やす」ことができれば、ケガの回復スピードは確実に変わります。これはスポーツ選手だけでなく、日常生活での打撲やぎっくり腰にも共通する大切なポイントです。

まとめ:迷ったらまず冷やす、その後は経過を見ながら温める

冷やすか温めるかで迷ったら、まずは冷却を選んでください。急性期に温めてしまうリスクの方が大きいからです。その後は腫れや熱感が落ち着いてから温めに切り替える。これが最もシンプルで、実際の現場でも効果を実感できる方法です。

ただし自己判断に頼りすぎるのも危険です。特に腫れが強い、痛みが長引く、動かせないなどの場合は早めに医療機関や接骨院を受診してください。

ケガや痛みは誰にでも起こり得ます。その時に「冷やす」「温める」を正しく使い分けることで、回復のスピードは大きく変わります。この記事が、日常生活やスポーツの現場で役立つ“ちょっとした判断材料”になれば嬉しいです。

私自身も現場で数えきれないほどの症例を見てきましたが、どのケースにも共通しているのは「早めの対応が大切」ということ。もし迷ったら、まず冷やす。その後は状況を見ながら切り替えていく。このシンプルなルールを覚えておいてください。

新潟市中央区長潟3-2-2 たかやま接骨院 高山 慶市

#冷やすべき温めるべき #ぎっくり腰対策 #捻挫の応急処置 #打撲ケア #腰痛改善のヒント #肩こり解消法 #スポーツ障害予防 #アイシング方法 #温熱療法 #セルフケアの基本