〜疲れが取れない…それ、“休み方”のせいかもしれません〜

「よく寝たはずなのに、体が重い」

「休んでも疲労感が抜けない」

「マッサージしてもすぐ戻る気がする」

そんな声を、接骨院で何度聞いたかわかりません。

とくに中高年の方からは、「昔は一晩寝れば回復したのに」と嘆きの声も。

でもそれ、実は“年齢のせい”だけではありません。

回復できる体に戻すには、「休養」と「マッサージ」を“正しく組み合わせる”ことがカギなんです。

この記事では、単なる癒やしにとどまらない、マッサージと休養の本来の役割と相乗効果について、私の臨床経験と実話を交えてご紹介します。

疲れが取れないのは「休み方」に問題がある?

■ なぜ“寝るだけ”では疲労が抜けないのか

「寝れば治る」は若いうちだけ。

実は、“回復力”自体が年齢とともに落ちていくというのは科学的にも明らかです。

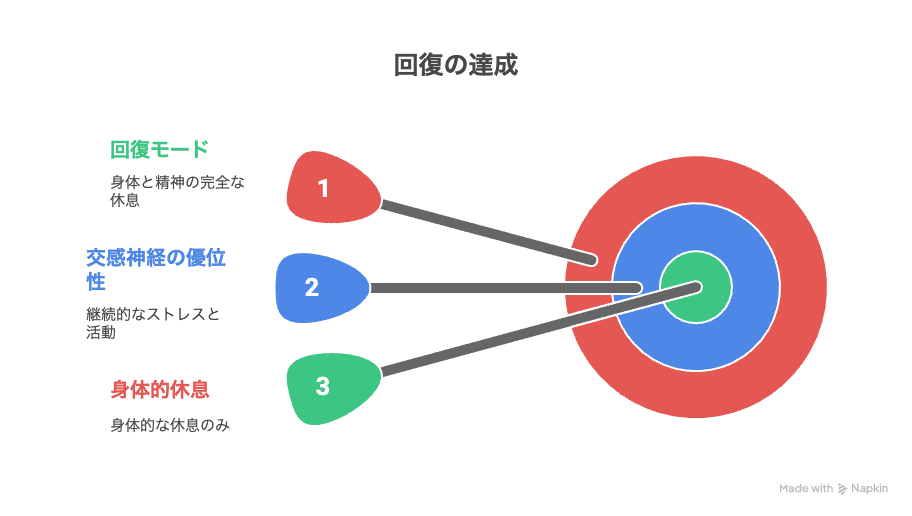

交感神経が優位なままの状態で布団に入っても、脳も筋肉も“回復モード”に入りきれていません。

つまり「体は横になっているけど、疲れは横になってくれない」状態。

それを助けるのが、マッサージなんです。

■ 「休養不足」と「疲労の蓄積」はどう違う?

たとえるなら、休養不足は「携帯を10%しか充電してない」状態。

一方で疲労の蓄積は「バッテリー自体が弱ってきてる」ようなもの。

だからこそ、表面的な“休む”だけではなく、深部まで回復させる仕組みが必要になります。

それが、休養+マッサージのセット戦略です。

マッサージと休養、それぞれの役割とは?

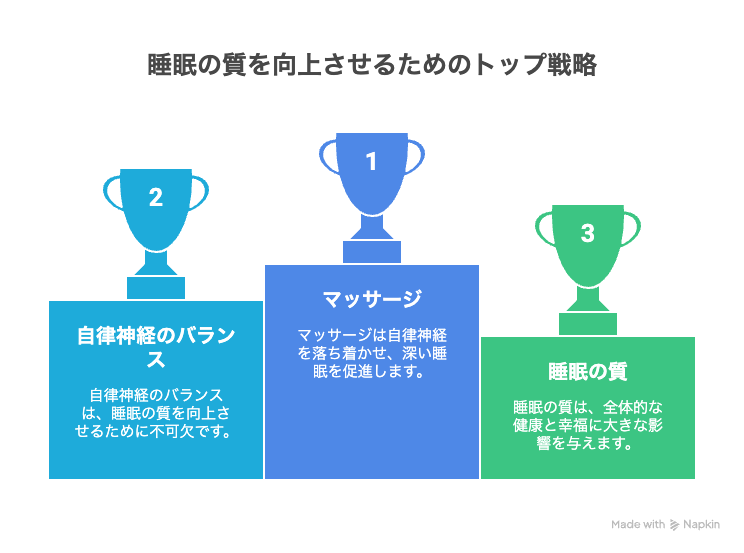

■ マッサージは“回復スイッチ”を入れる技術

マッサージには、筋肉の血流を促進し、老廃物を流し、自律神経を整える作用があります。

つまり「交感神経で頑張ってた体を、副交感神経モードへ切り替えるスイッチ」になるんです。

■ 休養は“回復モード”に体を導く時間

ただしスイッチを入れただけではダメ。

マッサージの後に、ちゃんと体を“休ませる時間”がなければ、リカバリー効果は中途半端になります。

言いかえるなら、マッサージは点火装置、休養はその炎を保つ燃料。

どちらが欠けても「温まりきらない」んです。

■ 組み合わせるとどう変わる?驚きの相乗効果

40代の頃、私自身がそうでした。

仕事終わりにマッサージを受けると一瞬ラクになるけど、翌朝には戻ってる。

ところが、ある時ふと「マッサージ後にスマホを触るのをやめて、横になる」ようにしたら──

翌朝の腰の軽さがまるで違う。

たった10分の“静かな休養”で、体はちゃんと変わるんだと実感しました。

こんな時こそマッサージを取り入れてほしい

■ 筋肉痛やコリが取れにくいとき

「2日たってもふくらはぎがパンパン」

「肩が鉄板みたいになってる」

そんなとき、体は“リセット”を求めています。

マッサージで筋膜の緊張をゆるめることで、自然治癒力が回りはじめます。

■ 睡眠の質が下がっているとき

「寝つきが悪い」「眠りが浅い」という方は、自律神経が乱れている可能性大。

マッサージ後に深く眠れた、という患者さんは少なくありません。

70代の男性は「揉んでもらった日の夜は“夢ひとつ見ないで爆睡”できた」と笑ってました。

■ 運動・仕事の負荷が続いているとき

特にスポーツをしている学生や、長時間のデスクワークが続く方。

筋肉が“硬直”している状態では、どんな休養も効率が落ちます。

マッサージでいったん流れを作ってから休む。それが正解です。

休養の質を上げるコツ〜中高年にもできる簡単習慣〜

■ 5分でできる「深呼吸+脚上げ」で回復力アップ

仰向けになって、壁に足を立てかけて5分間。

これだけで下半身のうっ血が軽減し、リラックスホルモンも出やすくなります。

ポイントは、ゆっくりと鼻から吸って、長く吐くこと。

呼吸は、最高のセルフマッサージです。

■ マッサージ後は“体を冷やさない”が鉄則

施術後に冷房の効いた部屋でゴロン…は、もったいない!

せっかく流れた血流が“冷気”でストップしてしまいます。

靴下・羽織もの・白湯などで、内側から温かさをキープしましょう。

■ 夜の入浴とストレッチが翌朝のカギになる

お風呂はマッサージと同じく、筋肉をやわらげるスイッチ。

湯上がりに5分だけストレッチするだけで、寝ている間の回復力がまるで違います。

高齢者運動教室では、この習慣を取り入れて「夜間トイレに起きることが減った」との声もありました。

【現場の声】患者さんに聞いた「マッサージ×休養」の体感変化

■ 腰痛持ちの70代男性「寝起きのダルさが消えた」

「毎朝、布団から起きるのが拷問だったのに、

マッサージ受けてから2日後、すっと立てたんですよ!」

それ以来、この方は「週1のメンテナンス+午後の仮眠」を欠かさず続けています。

■ 部活後の高校生「翌日の疲れが全然ちがう」

県外中学代表のサッカー部の新潟大会に同行したときのこと。

1日中走り込んだあと、下腿部(ふくらはぎ)を軽くマッサージ+水分補給。

「次の日、筋肉痛はあるけど“動ける痛み”でした!」と嬉しそうでした。

間違ったマッサージ&休養のNGパターン

■ 長時間の強すぎるマッサージは逆効果?

「やってもらった感」を求めすぎると、逆に筋繊維を傷めてしまうことがあります。

目安は「心地いい強さ」で20〜30分程度。

■ マッサージ直後に冷房で体を冷やすと…

血流が良くなった直後は、体がとても“吸収しやすい状態”。

冷たい風や冷たい飲み物で急激に冷やすと、逆に筋肉がギュッと縮んでしまうんです。

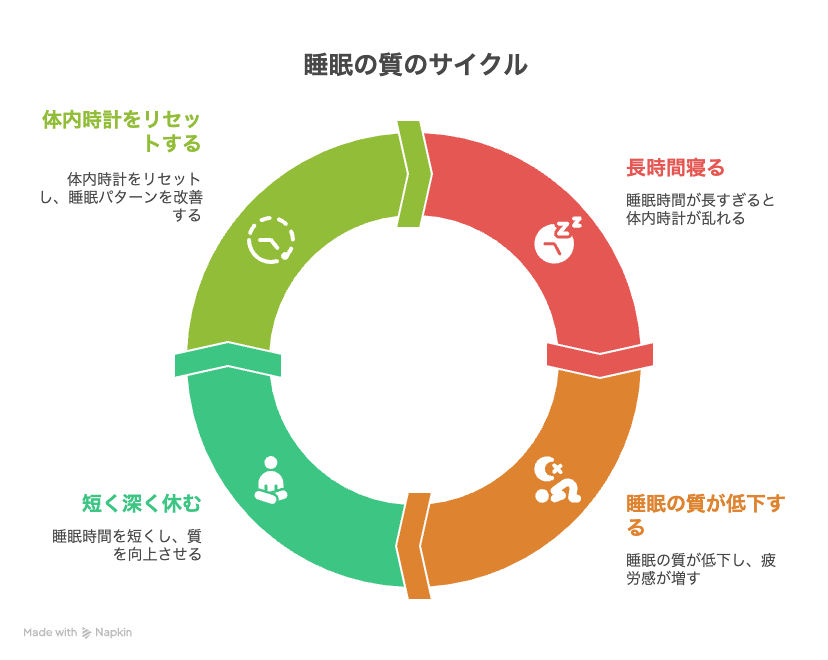

■ 休みの日に“寝だめ”する習慣が疲れを残す理由

長時間寝ると、体内時計が狂い、夜の眠りの質も落ちてしまいます。

「寝たのにだるい」という人ほど、“短く深く”休む習慣にシフトを。

まとめ:マッサージと休養を“セット”で考える習慣を

疲れを感じたら、まずマッサージで体にスイッチを入れる。

そのあとで静かに休む。たったこれだけのことが、あなたの体を“回復しやすい状態”に導きます。

気合いと根性ではもう乗り切れない、という中高年のあなたへ。

「休む力」を味方につける時代が、もう始まっています。

読者へのひとこと|今日から“休み方”を変えてみませんか?

私も若い頃は、「休むのはサボリ」と思っていました。

でも今は、体の声にちゃんと耳を傾けることが、一番のリカバリー戦略だと実感しています。

新潟市中央区長潟3-2-2 たかやま接骨院 高山 慶市