──「頑張るのをやめる練習、してますか?」

休むのが“苦手”な人、意外と多いんです

「今日くらいは、ちゃんと休もうと思ってたんだけど…」

そう言いながら、また机に向かってる自分に気づく。そんな経験、ありませんか?

実は、私自身もそうでした。

接骨院の施術が終わった後、疲れた身体のまま事務作業。夜は超音波学会の資料作成、朝はブログの構成チェック。気がつけば、自分で自分を追い込んでる。

「こんなに休まず動いてるのに、なんで疲れが取れないんだろう?」

40代を過ぎたあたりから、そんな疑問が頭に浮かびました。そして60歳になった今、ハッキリ言えることがあります。

「本当に休める人こそ、一番パフォーマンスが高い」

今回の記事では、そんな“休み下手”な方のために、私自身の体験や現場のリアルなエピソードを交えて、「上手に休むための7つのヒント」をお届けします。

ヒント①|「何もしない」時間を、意識的に予定に入れる

ある日、定期的に訪問施術に伺っている70代の女性患者さんが、こんなことを話してくれました。

「先生、最近はね、朝からディサービスのお迎えが来て、それが終わって午後から訪問診療が来て…。帰ってきたら夕食時間になり。

気がついたら“休んだ”って感覚がまったくないのよ。座ってても、頭がずっと何か考えてるの。ごはんのこととか、明日の予定とかね」

そう言いながらも、その方はどこか笑っていました。

続けて、こう話してくれたんです。

「でもね、最近になって“これじゃダメだ”って思って、あえて“ぼーっとする時間”を作るようにしたの。

午前中の予定が全部終わって、施設に戻ってからの30分。テレビもつけずに、ただ窓から外を見て、風の音を聞く。

最初は“無駄な時間かな?”って思ってたけど…不思議とね、体も心も元気になるのよ。なんていうか、“内側から静かになる”って感じ?」

この「ぼーっとする時間」が、彼女にとっては何よりの“休養”になっていたんですね。

実際、以前よりも表情が柔らかくなり、施術中の身体の緊張も軽くなってきたように感じます。

私も「ああ、休むってこういうことか」と、逆に学ばせてもらった気がしました。

この言葉、私の胸にグサッと刺さりました。

休養=寝ることや温泉だけじゃないんですよね。

脳も心も“余白”を求めている。

スケジュール帳を開いてみてください。ぎっしり詰まっていませんか?

もしそうなら、“空白の30分”を意識的に作ることから始めてみましょう。

ヒント②|「短くても深く休む」テクニックを身につける

ある高校バスケットボール部の選手が、練習中にこう漏らしたんです。

「家に帰ってすぐ寝ても、なんか全然疲れが取れないんですよ」

話を聞くと、寝る直前までスマホを触って、夜中も何度か起きていたそうです。

つまり“浅い眠り”しかできていなかった。

そこで、私が伝えたのはたったひとつ。

「寝る1時間前、スマホやゲームから離れて“脳を静める時間”を作れ」

デジタルデトックス!

数日後、彼がこう言いました。

「先生、寝起きがいい感じです!」

ポイントは、“時間”よりも“質”。

短くても深く休むことが、長時間ダラダラするよりずっと効きます。

ヒント③|「体」だけでなく「神経」も休ませる

接骨院に来られる方で、よくあるケースがあります。

「最近、寝ても疲れが取れない。なんか気持ちも沈む…」

これ、筋肉疲労だけでなく、自律神経のオーバーワークが原因のことが多いんです。

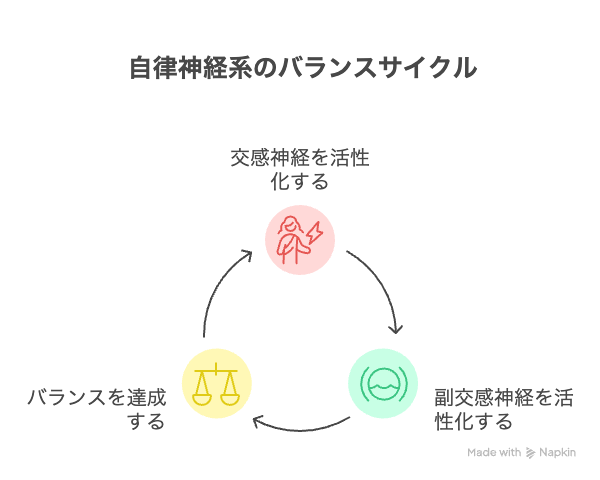

自律神経は、アクセル(交感神経)とブレーキ(副交感神経)のバランスが大事。

ずっと頑張ってばかりの人は、ブレーキが利かなくなっている状態。

私のおすすめは、香りと音楽。

・夜はラベンダーのアロマを焚く

・朝は小鳥の声やヒーリング音楽をかける

ちょっとしたことで、副交感神経が優位になり、心がゆるむんです。

実際、接骨院の施術室でもヒーリングミュージックを流すようにしてから、患者さんの表情が柔らかくなったのを実感しています。

ヒント④|「休むことに罪悪感を持たない」

これは、特に真面目な人に多いんです。

「休んでいる自分は、怠けているんじゃないか」

「他の人が頑張っているのに、自分だけ休んでいいのか」

そんな“心のブレーキ”が、休養を邪魔してしまう。

でも、私はこう言いたい。

「あなたが倒れてしまったら、周りも困る」

バスケット部のマネージャーの女の子も、責任感が強すぎて無理をして体調を崩したことがありました。

それから彼女は「“休む”ことも、チームを支える仕事」と言って、月に一度は自分のケア日を作るようになりました。

ヒント⑤|「デジタルから離れる時間」を作る

スマホ、パソコン、テレビ…

今の私たちは“目と耳”をずっと酷使しています。

私は最近、1日1時間、完全に“デジタル断ち”をするようにしています。

最初はソワソワしたけど、慣れてくると不思議な感覚になりました。

・風の音に気づく

・夕焼けの色がやたら美しく見える

・五感が蘇ってくる

休養って、身体を横にすることだけじゃない。

「感覚」を取り戻すことも、深い休みにつながるんです。

ヒント⑥|「他人のペースに合わせない」

ある体育館でのスポーツ教室で、70代の女性が言ってました。

「若い人たちと一緒にやろうとしたら、ついていけなくて逆に疲れちゃった」

そのとおり。

“無理して合わせる”ことが一番疲れる。

運動も、仕事も、休み方も、“自分のリズム”が一番大事。

「人は人、私は私」と割り切ることが、休養上手の第一歩。

ちなみにその女性、今では毎朝ラジオ体操だけを10分、気持ちよく続けて「最近、体が軽いのよ〜」と笑っています。

ヒント⑦|「“頑張らない選択”が、自分を守ってくれる」

正直に言うと、今でも「もっとやらなきゃ」「まだ足りないんじゃないか」と胸がザワつく瞬間があります。

患者さんのため、スタッフのため、家族のため…つい「自分をあと回し」にしてしまう。

そんなある日、トレーナー帯同していた練習後の体育館の片隅で、ふと自分の呼吸が浅くなっているのに気づきました。

「なんだか胸のあたりが重たいな…」と思いながら鏡を見ると、眉間にシワを寄せたままの自分が映っていました。

そのとき初めて、

「ああ、無意識にずっと力が入ってたんだな」

と気づいたんです。

知らず知らずのうちに、気を張り続けていた。

“ちゃんとやらなきゃ”“もっと良くしなきゃ”って、どこか自分を追い詰めていたんだと思います。

そんな自分に気づいた瞬間、少しだけ肩の力を抜いてみました。

それ以来、「完璧じゃなくていい」「今日はここまででいい」と、自分に言えるようになったんです。

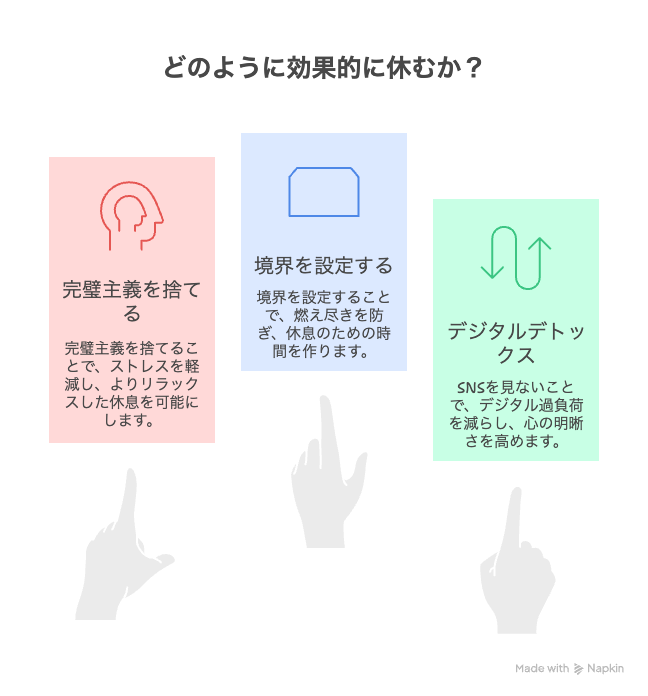

無理して完璧を求めるのをやめる。

「今日はここまででいいか」と区切る。

SNSを見ない日を作る。

“やめる勇気”が持てると、不思議と身体も心も軽くなるんです。

おわりに:休むことは、サボることじゃない

私たちはいつの間にか、「休む=悪いこと」「休まない=エライこと」

そんな思い込みにとらわれているのかもしれません。

でもね、身体は正直です。

限界を超えたら、必ずどこかにサインが出る。

・朝起きてもスッキリしない

・仕事が楽しくない

・イライラする

・寝ても疲れが抜けない

これ、全部「休んで」のサインです。

どうか、自分を追い詰めすぎないでください。

“ちゃんと休む”ことも、健康の技術です。

そして何より…

「上手に休める人は、人生も上手に楽しめる」

そんな生き方を、私自身これからも目指していきます。

新潟市中央区長潟3-2-2 たかやま接骨院 高山 慶市