◆足関節が悲鳴を上げる前に

朝起きて、「ん?足首がなんだか重い、痛い…」そんな経験、ありませんか?私が往診で伺う高齢の患者さんや、部活帰りの高校生からも「足首が変なんです」という声をよく聞きます。じつはこれ、身体からのSOSかもしれません。

足関節は全体重を受け止める“縁の下の力持ち”。歩く、立つ、ジャンプする——どんな動きでも常に働きづめです。過労気味の関節をそのままにしておくと、ある日突然、ギクッと悲鳴を上げることになります。

今回の記事では、そんな足関節の“ご機嫌”を保つための予防策を、私自身の現場経験とともに10の視点からご紹介します。あなたの足首にも「いたわり時間」をつくってみませんか?

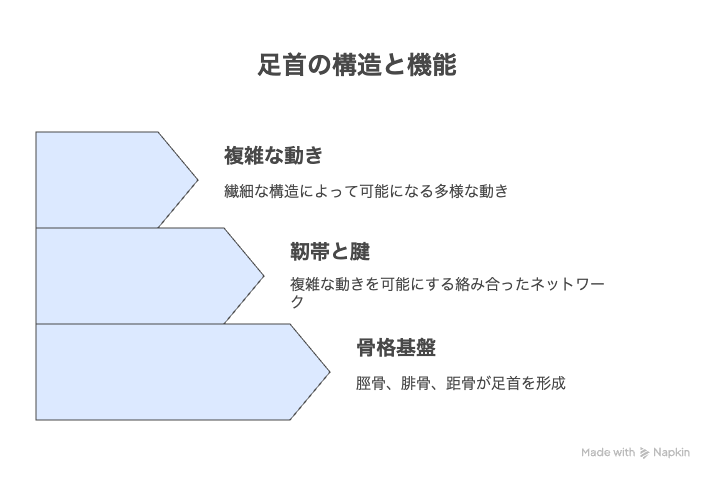

◆足関節の構造と、なぜ負担がたまりやすいのか

足関節は、脛骨(すね)、腓骨(ふくらはぎの外側)、距骨(かかと上の骨)でできていて、驚くほど繊細。靭帯や腱がクモの巣のように絡み合い、複雑な動きを可能にしています。

たとえば、部活でバスケットボールをしている高校生A君。彼はジャンプの着地で内側にグネッと捻り、靭帯を痛めて来院しました。ジャンプひとつにも足関節は大きな衝撃を受けているのです。

日常でも、立ちっぱなしの仕事、長距離の通勤、硬い床の上での生活などで地味に疲弊していきます。「目立たないけど酷使されてる」——それが足関節の実情です。

◆“やりがち習慣”が招く足関節への負担

例えば、厨房で立ちっぱなしの飲食店スタッフや、ヒールで通勤するOLさんたち。「足がパンパン」「足首が重い」そんな声を毎日のように聞きます。運動不足の高齢者も、筋肉が落ちた分だけ関節の負担が増えてしまう。

さらに、がに股や猫背などの姿勢の癖、硬い革靴、合わないサイズの靴など、小さな積み重ねが大きな問題に。

「足関節は24時間営業の働き者。けれど、ブラックな環境ではいつか音を上げますよ(笑)」と、私は患者さんにもよく話しています。

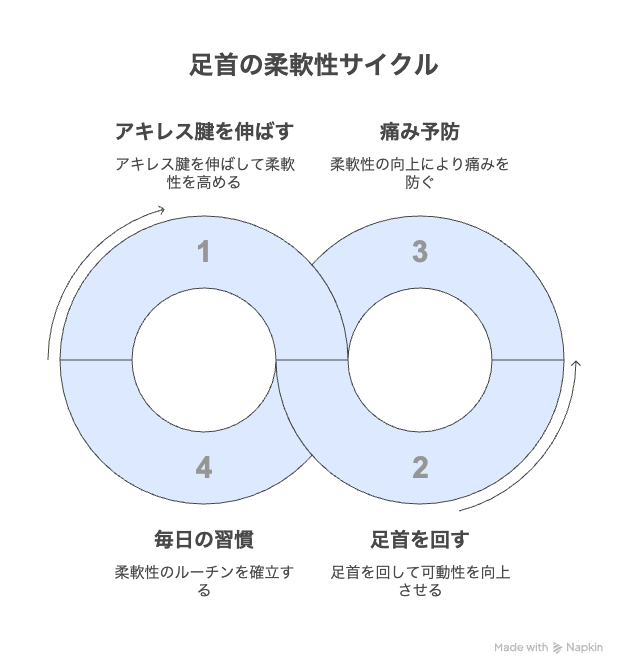

◆ストレッチで“硬さ”を脱ぎ捨てよう

足関節の柔軟性は、痛み予防の第一歩。毎朝のアキレス腱伸ばしや足首回しは、通勤前の“準備体操”として最適。

私の接骨院に通う80代の女性患者さんは、毎朝ベッドの上で足首を回すのを習慣にしただけで「足が軽くなって、外出が楽しくなった」と笑顔を見せてくれました。シンプルでも、毎日続けることが大きな変化を生むんです。

◆足首まわりの“地味トレ”がカギ

足の指を動かすグーチョキパー運動や、タオルギャザー(足指で床に置いたタオルをつかむ)など、テレビを見ながらできるエクササイズは、筋力維持にぴったり。

高校の野球部でトレーナーをしていた時、ケガをしやすい選手は足の指が全然動かなかったのを思い出します。「指が鈍い選手は、ケガも多い」といっても過言ではないほど、足裏の筋肉って大切です。

◆バランストレーニングは最強の予防策

片足立ち、つま先歩き、バランスボード…。どれも地味だけど効果絶大。私がトレーナーを務めていたバスケ部のトレーニング指導では、必ずこれを導入していました。

「片足立ち30秒が難しい?なら、最初は壁に手をついてもOK!」

最初はぐらぐらでも、続けるうちに“足関節の芯”が育ってきます。

◆生活の中に“足首思いやりタイム”を──「1日5分のご褒美で関節が笑う」

「先生、最近足首がつっぱるんですよ。特に夕方になるとズシンと重くて…」

これは、スーパーのレジで働く60代女性患者さんの一言です。朝から晩まで立ちっぱなし、レジを打ち続け、買い物カゴを持ち上げて…そりゃ足首も悲鳴を上げますよね。

でも実は、そんな方でも“あること”を始めたことで、「足が軽くなった!」と嬉しい変化が起きたんです。

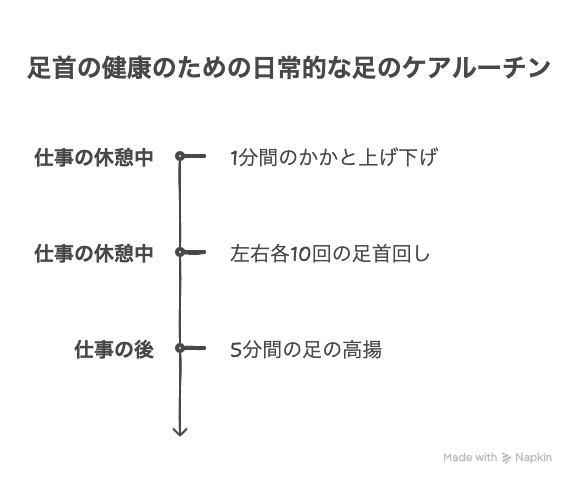

🔹“足首タイム”の習慣化がカギ

彼女が始めたのは、仕事中の「足首いたわりタイム」——

- レジとレジの合間、1分間のかかとの上げ下げ。1で上げて2,3で下ろす(カーフレイズ)

- 休憩時間に足首回しを左右各10回

- アキレス腱とふくらはぎ、スネの前の3つのストレッチ

- 家に帰ったらまず足を高くして5分のリラックス

それだけ。これを1週間続けただけで、「朝のこわばりが減ってきた」「足がパンパンになるのが少なくなった」と実感されたんです。

🔹移動中にもケアのチャンスがある!

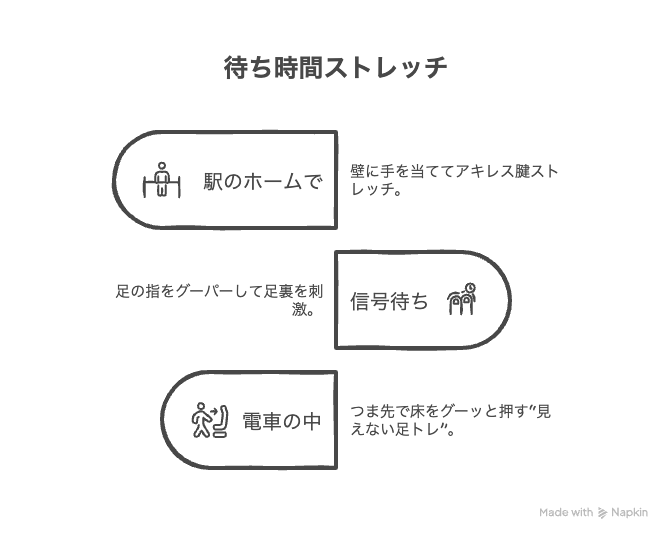

移動の多い仕事の方や、通勤で立ち時間が長い方にもおすすめしたいのが「待ち時間ストレッチ」です。

- 駅のホームで:壁に手を当ててアキレス腱とふくらはぎのストレッチ

- 信号待ち:足の指をグーパーして足裏を刺激

- 電車の中:つま先で床をグーッと押す“見えない足トレ”

これ、実は私自身も学会などで県外に出張する際に、その移動中にやってます(笑)。スーツ姿でもバレない程度の動きで、しっかりと効果があります。

関節は「動かす→血流アップ→栄養が届く→回復する」の流れが大事。だからこそ、“日常のすき間時間”こそが、足首にとっては最大のチャンスなんです。

◆足関節は“靴”に育てられる──「今日の一足が、未来の足首を変える」

「楽だからスリッパで家中歩いてます」

「雨の日は100円ショップのサンダルで外出…」

——うん、それ、足関節にとってはレッドカードです。

訪問施術でご自宅に伺うと、ベッドサイドや室内で「底が薄く、かかとのないスリッパ」を使われている方をよく見かけます。

たしかに履きやすくて脱ぎやすいのですが、実はこのタイプのスリッパは、足をしっかり支えられず、ほんの少しの動作でも足首がぐらつきやすくなります。

歩くことが少なくても、たとえば「ベッドからポータブルトイレへの移動」や「車椅子への乗り移り」など、わずかな移動のときに足元が不安定だと、転倒やねんざのリスクが一気に高まります。高齢者にとっての転倒は、骨折や寝たきりのきっかけになりかねない重大な問題です。

👨👩👧👦 ご家族の皆さまへアドバイス

「もうあまり歩かないから、どんなスリッパでもいいだろう」と思われるかもしれません。

でも実は、「ちょっと立ち上がるだけ」の動作こそが一番危ないんです。

以下のような安全な履き物の工夫がおすすめです。

- ✅ かかとを包むタイプの室内履き(ルームシューズやリハビリシューズ)

- ✅ すべり止めがついた靴底

- ✅ 足首を安定させるやや硬めの素材

- ✅ マジックテープやゴムバンドで簡単に脱ぎ履きできるタイプ

また、履物だけでなく、床の滑りやすさやマットのめくれにも注意を。

ほんの少しの配慮が、大切なご家族をケガから守ることにつながります。

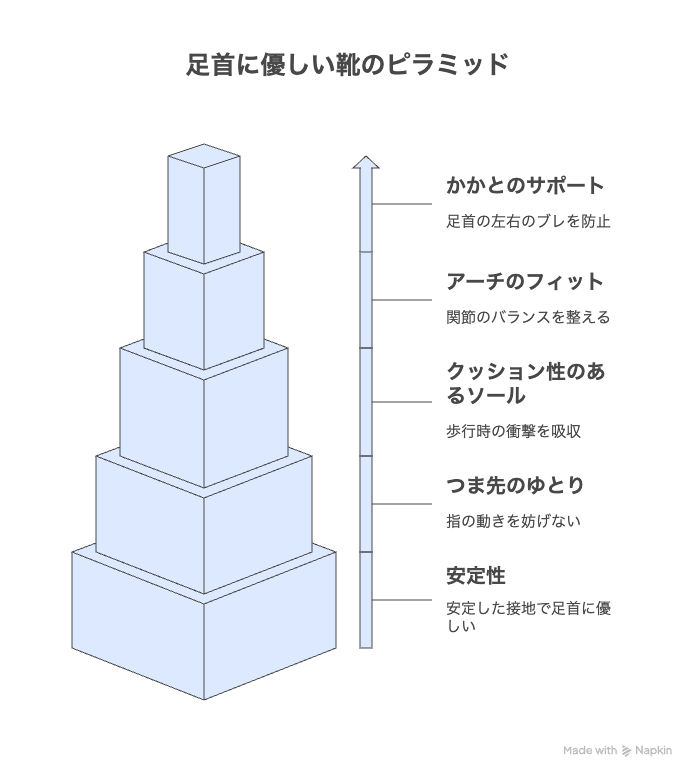

🔹“足首にやさしい靴”とは?

あなたの靴、こんなポイントを満たしていますか?

| チェック項目 | 理由 |

| ✅ かかとがしっかり包まれている | 足首の左右のブレを防止 |

| ✅ 土踏まずにフィットするアーチ構造 | 関節のバランスを整える |

| ✅ クッション性のあるソール | 歩行時の衝撃を吸収 |

| ✅ つま先に適度なゆとりがある | 指の動きを妨げない |

| ✅ 歩いたときに靴がパカパカしない | 安定した接地で足首に優しい |

靴って、ただの“道具”じゃないんです。足関節を育ててくれる“相棒”なんです。

🔹靴が変わると歩き方も変わる

たとえば、歩くときにペタペタ音がする方や、つま先が上がらずにつまづく方。こういう方の多くが、合っていない靴を履いています。

実際、70代の男性患者さんがウォーキングシューズに切り替えたら、「歩くのが楽になって、散歩が日課になった」と報告してくれました。足の痛みだけでなく、姿勢や気分にも良い影響が出るんですね。

「靴が変われば、足関節が育つ。足関節が変われば、日常が変わる。

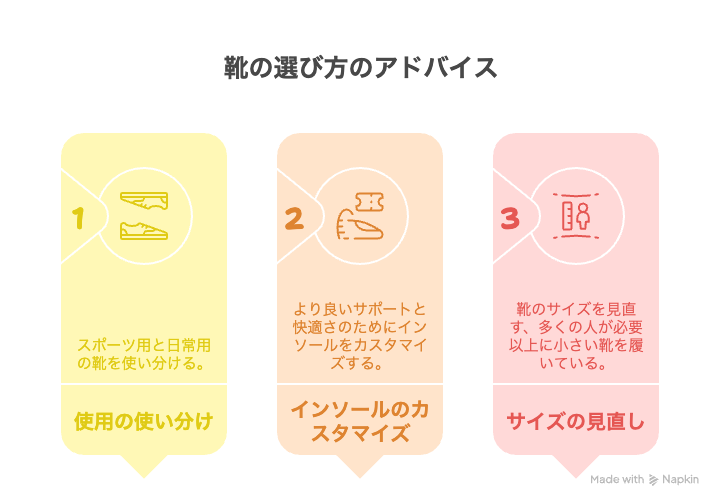

私の接骨院では、靴の選び方で相談を受けることもあります。

- スポーツ用と日常用の使い分け

- インソールのカスタマイズ

- サイズの見直し(思ってるより1cm大きい靴を履いてる方、けっこう多いです)

足関節にとって、靴は“外からのトレーナー”。毎日履く靴だからこそ、見直す価値があります。

・毎日を支える“足首パートナー”に感謝をこめて

生活の中のほんの5分でも、靴選びのたった1回の見直しでも、それが足関節の未来を守る第一歩になります。

- 「疲れたな」と感じたときは、足首を手で包んで深呼吸。

- 家の中でもかかとのある室内用シューズに変えてみる。

- 買い物帰り、靴を脱いだら「ありがとう」と声をかけてみる。

足首は、今日もあなたの“すべての動き”を支えてくれています。

だからこそ、足関節にご褒美タイムを。靴は“道具”じゃなくて“仲間”です。

◆“食べるケア”も足関節の味方——「おいしく整える関節ケア」

「足首の痛みが減ってきたのは、もしかして食事のおかげかもしれません」

これは、私の接骨院に長年通っている70代女性患者さんの一言です。数年前まで階段を降りるたびに「ズキン」と痛みが走っていたのに、いまは毎朝近所を散歩できるようになりました。

きっかけは、私が何気なく言った一言。「今日の晩ごはん、関節のためにもちょっと意識してみてくださいね」。それから彼女は、煮干しをおやつ代わりに食べたり、味噌汁にしらすやきのこを入れたり、料理にちょこちょこと“関節想いの食材”を足すようになったそうです。

・足関節にやさしい食材たち

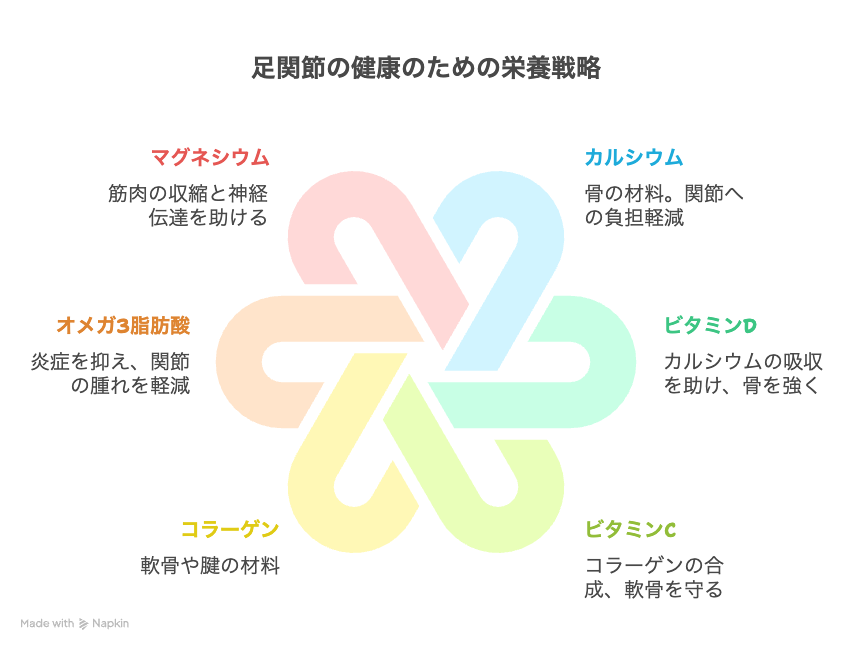

足関節の健康を支えるには、以下の栄養素がとても重要です。

| 栄養素 | 効果 | 食材例 |

| カルシウム | 骨の材料。関節への負担軽減 | 小魚、牛乳、豆腐、青菜 |

| ビタミンD | カルシウムの吸収を助け、骨を強く | サケ、サバ、卵黄、きのこ、日光浴 |

| ビタミンC | コラーゲンの合成、軟骨を守る | 柑橘類、パプリカ、ブロッコリー |

| コラーゲン | 軟骨や腱の材料 | 鶏皮、魚の皮、ゼラチン |

| オメガ3脂肪酸 | 炎症を抑え、関節の腫れを軽減 | イワシ、サバ、亜麻仁油、くるみ |

| マグネシウム | 筋肉の収縮と神経伝達を助ける | バナナ、アーモンド、豆類、海藻 |

とくに高齢者やスポーツをする人は、骨と軟骨、筋肉のすべてを「育てる食事」が求められます。これは単に“健康に良さそうなものを食べる”のではなく、「身体の目的地に栄養を届ける」意識が必要です。

冷え性の方は要注意!

足関節の不調には、冷えも大敵です。血流が滞ると関節の隅々まで栄養が届きにくくなります。私がスポーツ教室で指導していた高齢者の方に「冷えを感じたときは何を食べていますか?」と聞いたところ、「何もしてない」という答えが大半でした。

そこで私は、日々の食事に体を温める“食材”をひとつ加えるだけで違ってきますよとアドバイスしました。

たとえば──

・すりおろし生姜をひとさじ加えたお味噌汁

・ネギやにんにくをたっぷり入れたスープ

体を内側から温めることは、まさに血流という“運搬トラック”を増やすようなもの。栄養や酸素が関節の隅々に届き、体が「ありがとう!」と反応してくれるような感覚になります(笑)

◆日々のチェックで“見落とし”防止——足首の声に耳を澄ます

患者さんに必ずお伝えしているのが、「足首にも心の声がある」ということです。

たとえば、私が高校のバスケットボール部のトレーナーをしていた頃。主力メンバーの一人が、練習後に「なんか足首の外側に違和感を感じるんですよね…」とぼそっとつぶやいたのを聞き逃さなかったことがあります。

テーピングして痛みを誤魔化せばその日は乗り切れますが、それでは本質的な改善にはなりません。実際、その選手は翌週の試合で転倒し、1週間の休養を余儀なくされました。

・毎日の“足関節チェック習慣”とは?

- 朝の足首回し(30秒ずつ左右)

→ 寝起きで関節がこわばっているときに回すことで、違和感に気づきやすくなります。

- お風呂あがりの足指チェック

→ 指を動かしにくい、足裏がつりやすい、冷えを感じる…それも異変のサイン。

- 寝る前の1分ストレッチ

→ 足首回しや、ふくらはぎを軽く伸ばして、その日の疲れを“リセット”。

- 違和感があるときの3ステップ

- 冷やす(急性の腫れ・痛み)

- 休む(無理に動かさない)

- 見直す(靴・姿勢・練習量)

- 急性の痛みには、冷やす・アイシング方法が有効です。この動画を参考にしてください。

私自身も疲れて帰宅したとき、まず足首を両手で包み込んで“今日もありがとう”と声をかけるような気持ちでケアします。足関節は正直なので、いたわってあげればすぐに変化が返ってくるものです。

・まとめ:関節にも“おもてなし”を

栄養と習慣。この2つを味方につけるだけで、足関節の快適度はぐんと上がります。

患者さんによっては「どんなサプリ飲めばいいですか?」と聞かれることもありますが、私はまず「毎日の食卓と、ちょっとしたケアから始めてみましょう」と答えます。

足関節も生きています。声なき声に耳を澄まし、今日のごはんと1分の時間をプレゼントする——それだけで、あなたの足元は驚くほど軽くなるかもしれません。

新潟市中央区長潟3-2-2 たかやま接骨院 高山 慶市