——高校バスケ部、寝たきりの患者、高齢者教室…「休む勇気」が体を変えた話。

「もっと練習しなきゃ」…その思いがパフォーマンスを落としていた?

高校バスケ部のトレーナーをしていた頃、ある選手が私にぽつりと言いました。

「先生、最近ずっと調子が出ないんです。練習も減らしてないのに…むしろ増やしてるのに、足が重いし、プレーが雑になってきてる気がします」

その選手は真面目で、どんなに疲れていても休まず、部活後も自主練に励んでいたタイプ。努力家だけど…どうにも顔色が悪く、身体もどこか力が抜けているように見えた。

私はすぐ、彼の練習ノートと睡眠時間を確認。そして、思い切って言いました。

「今すぐ、練習を“減らそう”。その代わり、回復の質を徹底的に高める。そうすれば、君はもっと強くなる」

監督も本人も最初は信じてくれなかった。けれど、1週間の「休養戦略」導入後、彼は別人のような動きを見せたのです。監督もびっくり!

「がんばらないと成長しない」という誤解

部活動でも社会人のトレーニングでも、よく聞くのがこの言葉。

「休んだら弱くなるんじゃないか…」1日練習をやすんだら体力を戻すには3日かかる!

でも実は、この考えこそが“伸び悩み”の原因になっていることが多い。

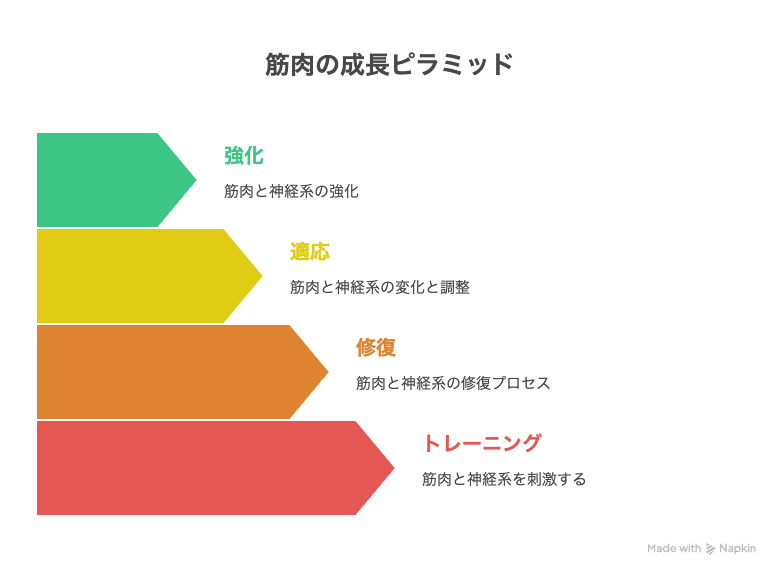

筋肉も神経系も、トレーニングで刺激されたあとに「修復」し、「適応」し、「強化」されていく。それを支えるのが、“休養”なんです。

特に40代以降は、回復のスピードが確実に落ちてくる。筋肉痛が翌日に来るかどうか…なんて話ではなく、神経系やホルモンのバランスそのものが崩れやすくなる。だから、若いとき以上に「休み方」に工夫が必要になってくるんです。

「寝たきりの患者さん」に学んだ“筋肉回復”の本質

ある在宅往診の現場で出会った80代の女性。大腿骨を骨折して以降、ほとんど寝たきりに近い生活でした。

でも、驚いたのは、寝たきりの中でも「回復の差」があること。ある人は日に日に関節が固まり、表情も乏しくなっていく。一方で、この女性は、週2回の訪問リハビリ後にきちんと「回復」して、次の週にはまた少しずつ動けるようになる。

その違いは何か? 観察の末に見えてきたのは、

「回復のための“刺激と休息のバランス”が取れているかどうか」

でした。

リハビリ直後はしっかり眠れているか? その日の食事にたんぱく質が入っているか? そして、精神的に安心しているか?

これらが整っていると、寝たきりでも「筋肉は回復し、神経も活性化する」。

人間の体は、本当に「回復の達人」なんです。休ませ方さえ間違えなければ。

回復を最大化する“休養の4つの柱”

私が現場で使ってきた「休養戦略」は、以下の4つの柱で構成されています。

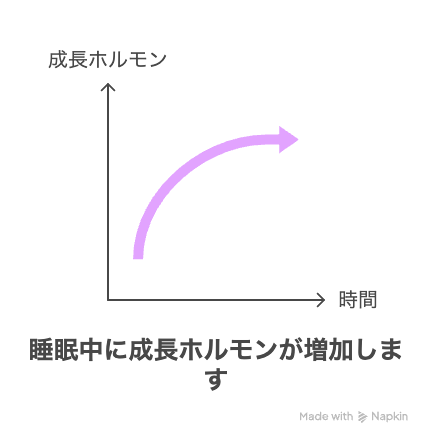

1. 睡眠の“質”を上げる

ただ寝ればいいわけじゃない。とくに大事なのは「最初の90分」。

この時間帯に成長ホルモンが一気に出る。だからこそ、寝る直前のスマホ使用や、強い光はNG。ある野球部のピッチャーは、これを徹底しただけで球速が2kmアップしました(本当に)。

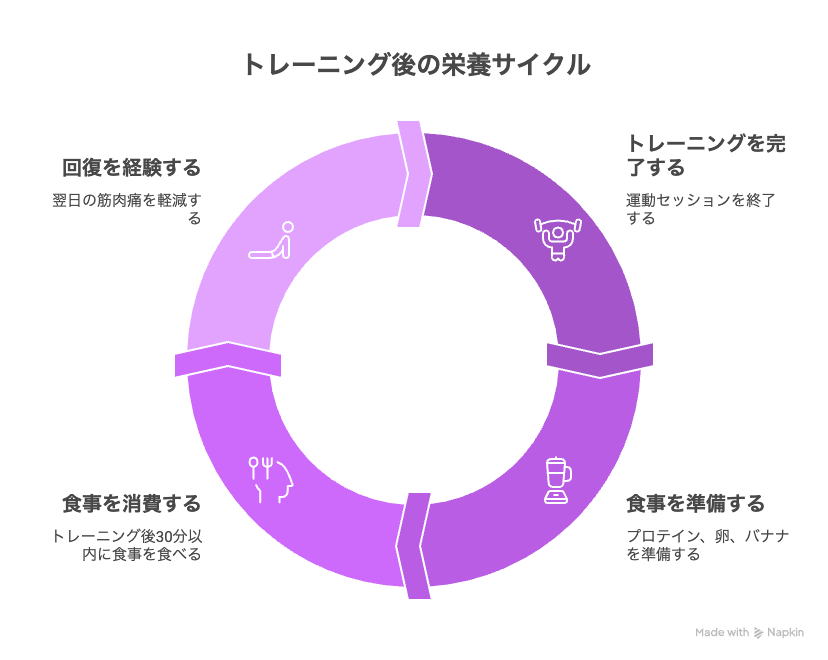

2. 栄養補給は「30分以内」が勝負

トレーニング後は「栄養の窓」が開く。このタイミングにプロテインや食事をとれるかどうかで、筋肉の修復スピードが全然違う。

私自身、独身時代は帰宅後すぐにコンビニ弁当→就寝という“自爆型”の回復戦略で、疲労が抜けずに悩んだことがありました(笑)

でも、今はトレーニング後30分以内にプロテイン+ゆで卵+バナナの“即席ミール”で翌日のダルさが消えるようになった。

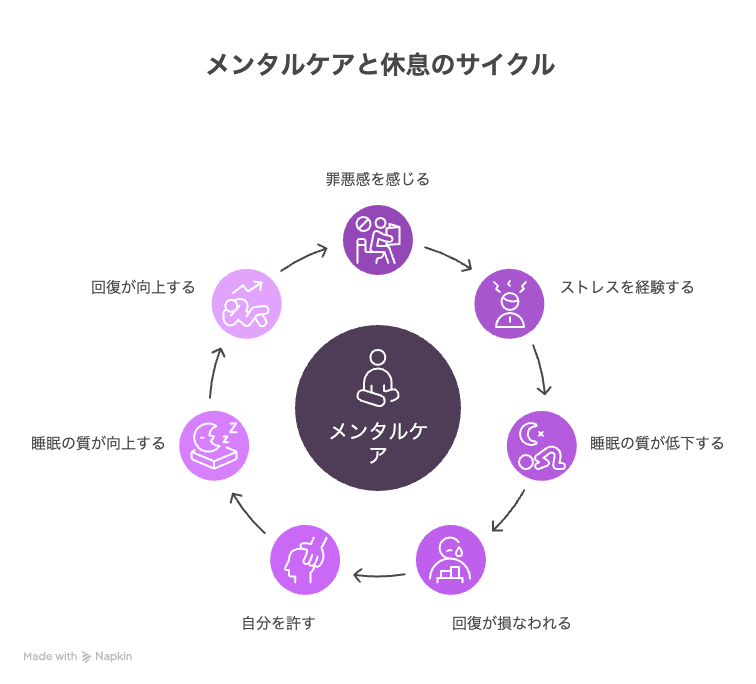

3. メンタルケアも休養の一部

これが意外と見落とされる。

「練習しないこと」に罪悪感を抱く選手、多いんです。

特に真面目な子ほど、サボってるように感じてしまう。でも、それがストレスになって、結果的に睡眠や回復の質を落としてしまう。

だから私は、休養日には“体を休める”のと同時に、“自分を許す”という時間も大切にしてほしいと伝えています。

4. 微調整の余地を残す

毎日毎日、全力で頑張る必要はない。

80%の力でやる日があっていいし、60%に落とす日があってもいい。

これは実際、私が運動指導している高齢者のグループでもよくやる戦法。「今日は少しキツいな」と感じたら、リズム体操をやめてストレッチとバランス体操だけの日にする。それだけで、皆さんの継続率がぐんと上がりました。

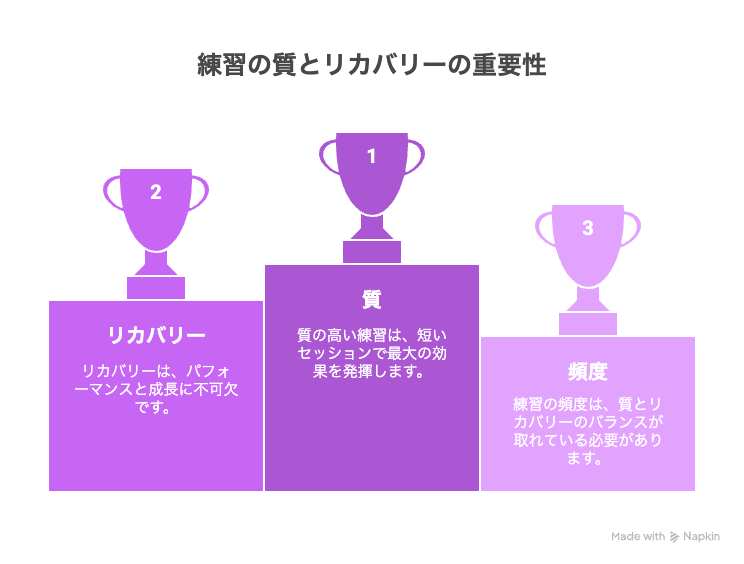

「やりすぎない」が、最大の武器になる時代へ

SNSには「限界突破!」や「365日努力!」という言葉が飛び交っています。

でも、本当に結果を出している人たちは、「抜くところを知っている人」でもあります。

私が関わってきた全国大会常連のチームも、意外とオフがあった。その分、質が高くて、リカバリーにも手を抜かない。

そして選手たちは、練習が「楽しみ」になっている。

反対に、過剰な練習漬けのチームでは、ケガ人が続出し、心が折れていく選手も多かった。

「頑張りすぎないこと」が、結果的に“最短距離”になる。

これが、現場で私が何度も何度も見てきた事実です。

最後に:あなた自身の「休養戦略」を持とう

「練習を減らしても強くなれる」と言うと、まだまだ驚かれることが多い。

でも、体は正直です。

ちゃんと休ませてあげたときこそ、本当のポテンシャルが花開く。

「今日は休んだから、明日はもっと動ける」

そんな体験が積み重なっていくと、運動も、日常も、人生そのものが前向きになっていきます。

さあ、あなたの体にも、そっとこう言ってあげてください。

「よく頑張ったね。今日は、ちょっと休もうか」

新潟市中央区長潟3-2-2 たかやま接骨院 高山 慶市