「喉が渇いてから」では遅い——現場で見た真実を語ろう

「先生、水、飲みすぎると動けなくなりますよね?」

ある日のバスケット部の練習後、2年生のキャプテンがまじめな顔で聞いてきたんです。

いやいや、待ってくれ。そんな都市伝説、どこで覚えたの!?

実はこうした“飲水の誤解”、10人中8人くらいは何かしら抱えているんです。しかも、部活がハードであればあるほど、その誤解が根深い。なぜかって?

「強い選手は我慢してナンボ」みたいな昭和スピリットが、いまだに体育館の隅にひっそり息づいているからです(笑)

❌よくある誤解3選(そして現場あるある)

誤解その①:「水は飲みすぎるとお腹が痛くなる」

これはたしかに“場合によっては”本当。でもね、それって一気にガブ飲みしたときの話。

試合前に500mlを5秒で飲み干して、「うぉ〜、お腹タプタプだぁ!」なんて言ってるそこの君、それは飲み方が雑なんだ。

👆私の接骨院に通っていた高校サッカー部の男子がまさにそうで、

「試合前に水を飲みすぎて、試合開始5分ほどでベンチにダウン。

彼曰く、「お腹の中で“じゃぽんじゃぽん”音がして、走るたびに波が立ってる感じでした」って…。

いや、それはもう“体内にミニ海峡”ができてる状態!(笑)

実際、胃の中に水分が溜まったままだと、動きが重くなり、パフォーマンスは確実に落ちます。

水分補給で大事なのは、飲んだ水分がいかにスムーズに胃を通過して、腸から吸収されるか。

つまり、“飲む量”よりも、“吸収されるスピード”がポイントなんです。

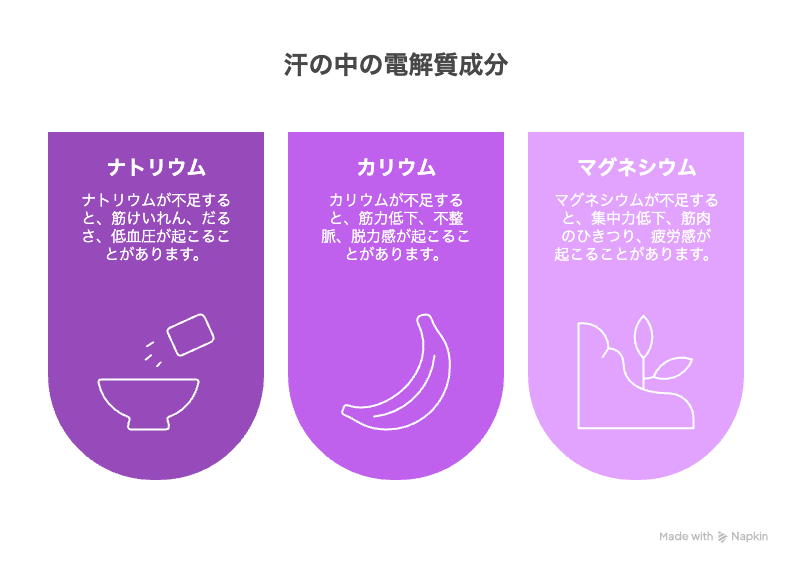

誤解その②:「汗で出るのは水だけ」

これもよくある勘違い。

たしかに汗は水分。でもただの“水”じゃない。ナトリウムやカリウム、マグネシウムといった「電解質」も一緒に体外に出ていってる。

つまり、スポーツ後の君の汗は、塩気のきいた“ミネラルスープ”みたいなもの。

それを水だけで補おうとすると、体内のバランスが崩れて、筋肉がピクッ…ギュッ…と痙攣する。

昔、スポーツトレーナー専門学校での授業中、ある生徒がこう言いました。

「え、じゃあ、ラーメンのスープ飲めばいいんじゃないですか?」

…発想は面白いけど、それは塩分オーバーで別の意味で危険です(苦笑)

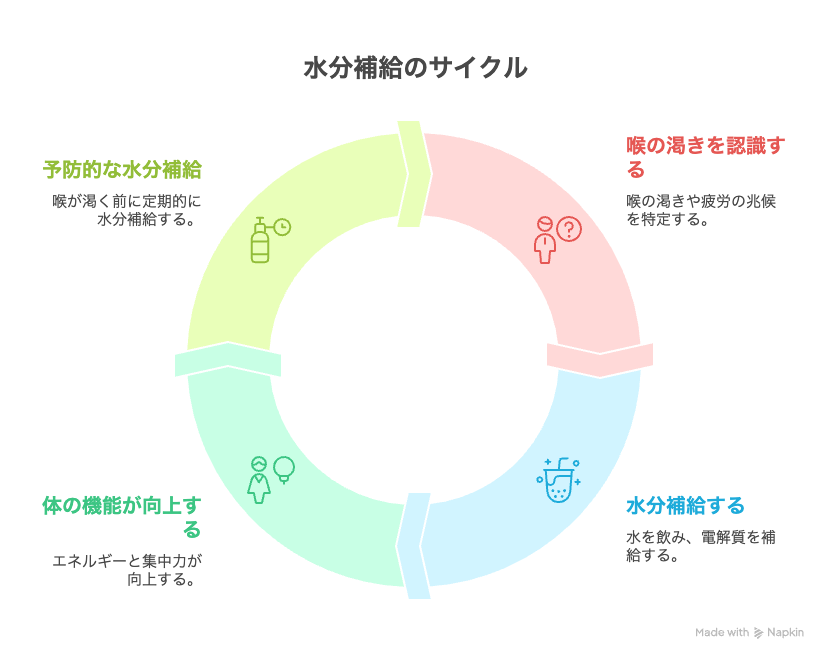

誤解その③:「喉が渇いたら飲めばいい」

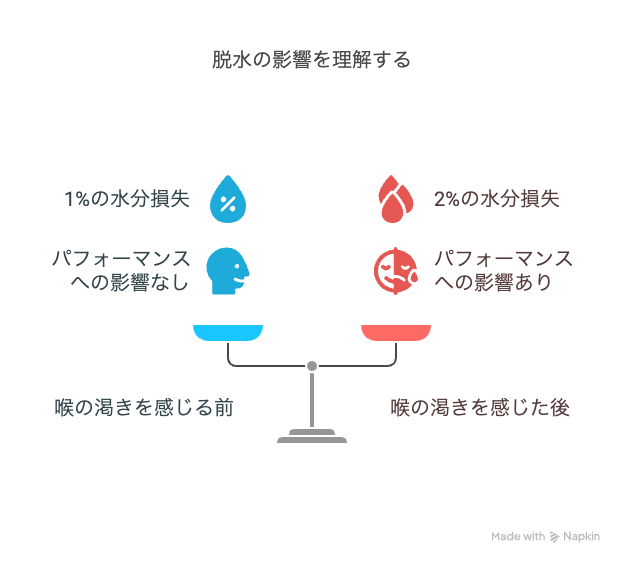

これが一番危険。なぜなら「喉が渇いた」と感じた時点で、すでに脱水が進んでる証拠だから。

体重の2%水分が減ると、集中力はガクンと落ち、ジャンプの高さもスピードも落ちる。パフォーマンスは低下します。

💬水分補給は“我慢する美学”じゃない

よく、「昔の部活は水禁止だった」と懐かしむ人もいます。

今は科学的にも、「脱水=パフォーマンス低下・ケガリスク上昇」は常識中の常識。

にもかかわらず、なぜか“水分我慢神話”は根強い。

私が往診に伺っている80代の男性も、こんなことを話してくれました。

「若いころ、軍隊では“水を飲むのは気合いが足りない証拠”って言われてたよ」

いやいや、今は気合いより“循環”と“ナトリウム”の時代ですよ。

思い返せば、私が中学生だった頃もそうでした。野球部の練習中、夏の炎天下でもコーチは「水なんて飲んだらバテるぞ!飲むな!」の一点張り。

でもね、心の中ではずっとこう叫んでました。

「いやいや、もうバテてますけど!!」

それでも我慢して走らされてたあの時代……

今なら完全に“脱水確定コース”です。

🧭だからこそ、伝えたい

水分補給とは、ただの水飲みタイムではありません。

体を守り、頭を働かせ、筋肉を動かす“影の立役者”なんです。

喉が渇いてから飲むんじゃ、もう遅い。

「なんとなく疲れる」「集中できない」「やたらと足がつる」——それ、全部、水分と電解質が足りてないせいかもしれません。

水は、“飲むトレーニング”の一部。

1日を通して、あなたの最高の味方になる存在です。

次の練習からは、ただの水ではなく、「体を守る一口」だと思って、飲んでみてくださいね。

✅私が現場で何度も目にした光景

● 陸上短距離選手:県大会決勝、突然の脚つり

トレーナーとして救護にあたっていた県大会での出来事です。

100m予選を軽々と突破した男子選手が、決勝を目前にしたウォーミングアップ中、突然、太ももを押さえて崩れ落ちました。明らかな「筋痙攣」でした。

原因を確認すると、練習中からずっと水だけしか飲んでおらず、電解質は一切補給していなかったとのこと。

本人はうつむきながら、「まさか、そんなに大事なことだとは思ってなかった」と言って、悔しそうに肩を落としていました。

● サッカー選手:猛暑の中での熱中症寸前

私がトレーナーとして帯同していた、ある真夏の練習試合のことです。

ハーフタイムに入った直後、一人の選手がピッチに倒れ込みました。額に触れると火のように熱く、顔は真っ赤。明らかに異常な状態でした。

「水は飲んでたんですけど…」と彼は言いました。たしかに水分は摂っていた。けれど、汗と一緒に流れ出たナトリウムをまったく補っていなかったのです。

「スポーツドリンクは味が薄くて苦手」と避けていたその選択が、体温調節の破綻を招き、やがて全身に激しい痙攣が…。

最終的に、救急車での搬送となりました。

● 専門学校の実技授業:脱水で集中力が続かない

トレーナー志望の学生たちとの授業中、途中でぼんやりし始める者が数人出ました。冷房の効いた教室でも、座学の前に行った実技(ジャンプ・筋トレ)で軽く汗をかいていた。だが、水分も電解質も補っていなかった。「講義内容が入ってこなかった…」と反省していたのが印象的でした。

🔍なぜ「喉の渇き」を感じるのは遅すぎるのか?

私たちの体は、体内の水分が1%ほど失われた段階ではまだ「喉の渇き」を感じにくい構造になっています。実際に「喉が渇いた」と感じた時点で、すでに体重の約2%の水分が不足しているケースが多い。

これはスポーツ選手にとっては致命的。2%の脱水で、以下のような変化が起き始めます:

- 持久力の低下(ランニングでタイムが落ちる)

- 筋力低下(ジャンプの高さやスピードが落ちる)

- 判断力の鈍化(パスミス、マークの見落とし)

- 心拍数の上昇(同じ運動量でより疲れやすくなる)

この段階ではもう、ベストパフォーマンスは望めません。

🧠パフォーマンス=「脳」と「筋肉」の共同作業

水分不足になると、脳への血流も落ちます。すると集中力が鈍り、注意力も散漫に。バスケの試合でいうと、シュートのリズムが狂ったり、フリーの味方を見逃したり。

これは決して「気持ちの問題」ではなく、生理的な限界なのです。

さらに、筋肉も水分が足りないと硬くなりやすく、微細な損傷も起こりやすくなる。

つまり「ケガのリスク」も上がるというわけです。

📌喉が渇く前に飲む。それが“勝つための準備”

これは、ある野球部の監督がいつも選手に言っていた言葉です。

「水分補給は、ウォーミングアップと同じ。やらなければ、戦う準備が整わない。」

水分補給は体の“潤滑油”。飲むこと自体が、「ケガ予防」「集中力維持」「筋出力の安定」に直結しています。

そして何より、水分補給の習慣がある選手は、自分の体と向き合っている選手でもあります。水を飲むだけで、それだけで変わるわけではない。

けれど、飲まなければ始まらない。

これが、私が現場で痛感した“水分補給の真実”です。

🧭 スポーツ時の水分補給の【基本戦略】

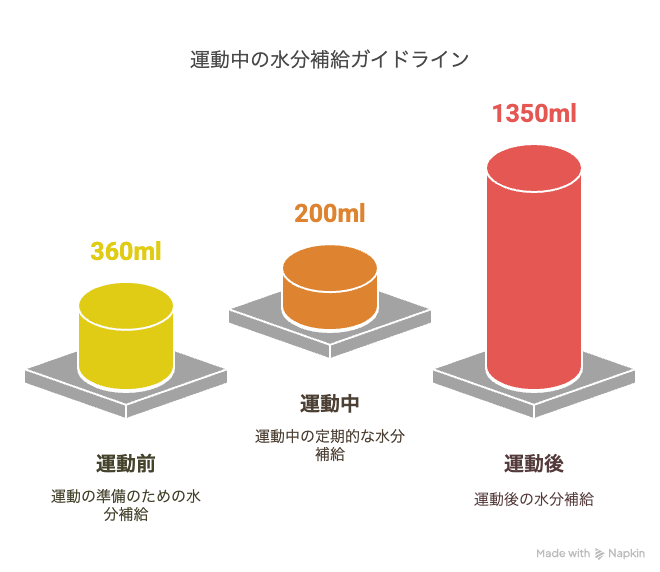

✅ 1. 【量】どれくらい飲めばいい?

目安は以下の通りです:

| タイミング | 摂取量の目安 |

| 運動30~60分前 | 体重1kgあたり5~7ml(例:60kg→300~420ml) |

| 運動中 | 15〜20分ごとに150〜250ml |

| 運動後 | 失った体重×1.2〜1.5倍の水分(例:1kg減→1.2〜1.5L) |

⚠ 運動中は、がぶ飲みNG。少量ずつ、こまめに補給するのが鉄則です。

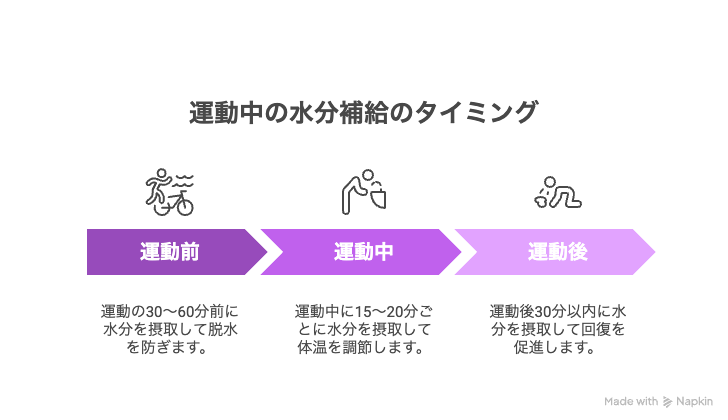

✅ 2. 【タイミング】いつ飲むべきか?

▶ 運動前(30〜60分前)

- 目的:脱水の予防、胃腸に負担をかけず吸収させる

- ポイント:一度にたくさん飲むのではなく、数回に分けて摂取

▶ 運動中(15〜20分ごと)

- 目的:体温上昇の抑制、電解質の喪失予防

- 注意点:

- 喉が渇く前に飲む

- 暑い日や発汗が多い競技では頻度を高める

▶ 運動後(できれば30分以内に)

- 目的:リカバリーの促進、筋分解の抑制

- おすすめ:プロテインやBCAA、ナトリウムを含む飲料

✅ 3. 【時間・継続性】何分以上の運動で必要か?

- 30分未満の軽い運動 → 水だけでもOK

- 30〜60分の中強度運動 → 水+ナトリウム微量含有ドリンク

- 60分以上の高強度運動 → 電解質・糖質を含むスポーツドリンク(ハイポトニックが理想)

🧂補足:電解質の補給も忘れずに!

汗には水分だけでなく、以下の成分も含まれます:

| 成分 | 不足時の症状 |

| ナトリウム | 筋けいれん、だるさ、低血圧 |

| カリウム | 筋力低下、不整脈、脱力感 |

| マグネシウム | 集中力低下、筋肉のひきつり、疲労感 |

→ つまり、「水だけ」では足りません。

→ スポーツドリンクや経口補水液、塩タブレットの活用を推奨します。

🎯 実践アドバイス(私のトレーナー経験から)

- 高校バスケ部の選手には、「1時間に2回以上の補給」をルール化

- 陸上の長距離ランナーには、練習前後に必ず体重を測って、水分不足の“見える化”を指導

- サッカー選手には、2本のボトル(1本は水、もう1本はスポーツドリンク)を使い分けさせて脱水+糖質両方に対応

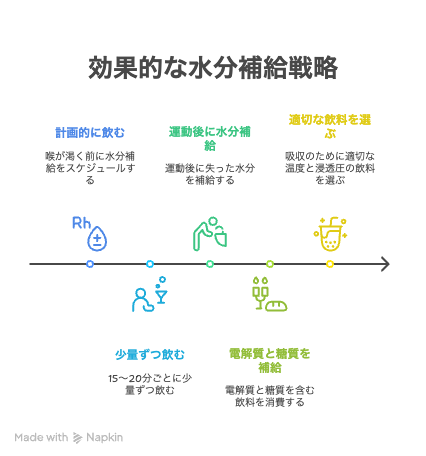

📝 まとめ

- 喉が渇く前に「計画的に」飲む

- 15〜20分おきに「少量ずつ」

- 運動後は「失った分+α」をしっかり補う

- 水だけでなく「電解質・糖質」も補給

- 吸収スピードを考えて、「冷たすぎない」「浸透圧に合った」飲料を選ぶ

そのため、適切なタイミング・量・内容の水分補給が、パフォーマンス維持・ケガ予防・リカバリーに直結します。

新潟市中央区長潟3-2-2 たかやま接骨院 高山 慶市