☘️朝、指が動かない…そんな経験ありませんか?

「朝、手を握ろうとしたら指がこわばっていた…」「スマホをしばらく操作したあと、指先がズキズキする…」

実はこれ、指関節が悲鳴をあげているサインかもしれません。私が指導をしている高齢者の運動教室でも、似たような訴えは日常茶飯事。「昔は瓶のフタなんて簡単に開けられたのに…」とつぶやく方も。

現代では、スマホやパソコンが生活の一部になり、手を使う時間が格段に増えました。でも、それに見合った“指のケア”は、ほとんどの人がしていないのが現実なんです。

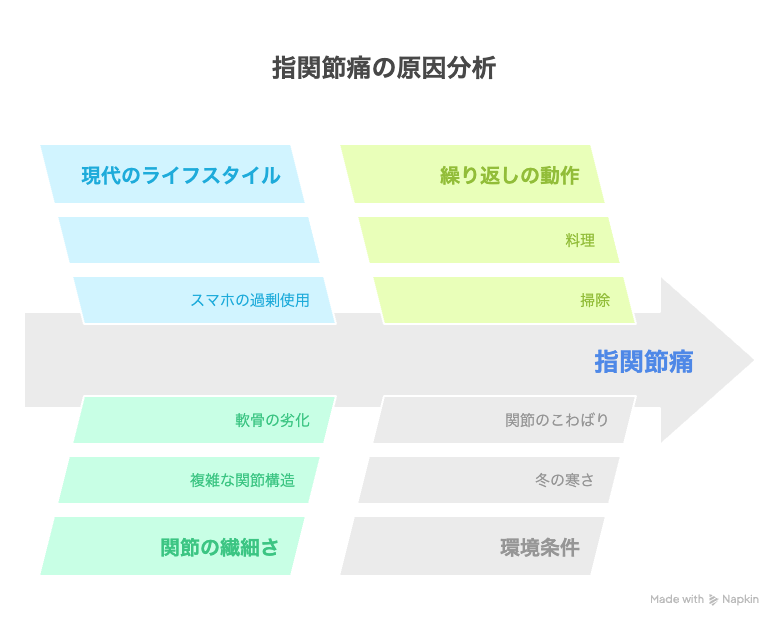

☘️1、指関節が壊れやすい理由

指の関節って、とても繊細。細かく複雑に動かせるのは、30以上の小さな関節と、骨・軟骨・靭帯・筋肉が連携しているからです。

でも、長時間の作業や加齢による軟骨の劣化で、関節に負担が集中してしまいます。中でも多いのが以下のようなシチュエーション:

* 一日中スマホでLINEやSNS、YouTubeをチェック

* 家事で繰り返し手を酷使(特に料理や掃除)

* 冬の冷え込みで手先がカチカチに

実際、私が往診している寝たきりの方の多くも、「昔、よく使った右手の指が痛い」とおっしゃるんです。体は休んでいても、過去の負担が今になって表れる──そんなこともあるんですよ。

☘️よくある指関節のトラブル4選

1. 親指の付け根が痛い!「CM関節症」

ある日、通院中の美容師さん(50代女性)が「ペットボトルのフタを開けると激痛が走る」と訴えました。診てみると、親指の付け根のCM関節が腫れて変形しかけていました。

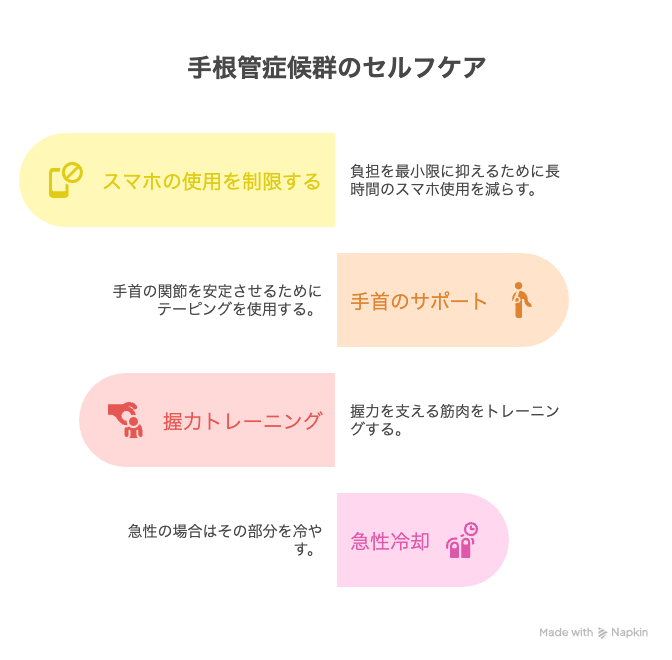

予防策:

* 長時間のスマホ操作は控える

* 手首を安定させるテーピングを使用

* 握力を支える筋肉のトレーニング

* 急性は冷やす

2. 指の第一関節にポコッとしたこぶ「へバーデン結節」

高校のバスケットボール部の生徒のお母様(保護者)が、「雑巾を絞るときに指が痛い」と訴えたことがありました。まだ40代ですが、指の第一関節に小さな結節が…。

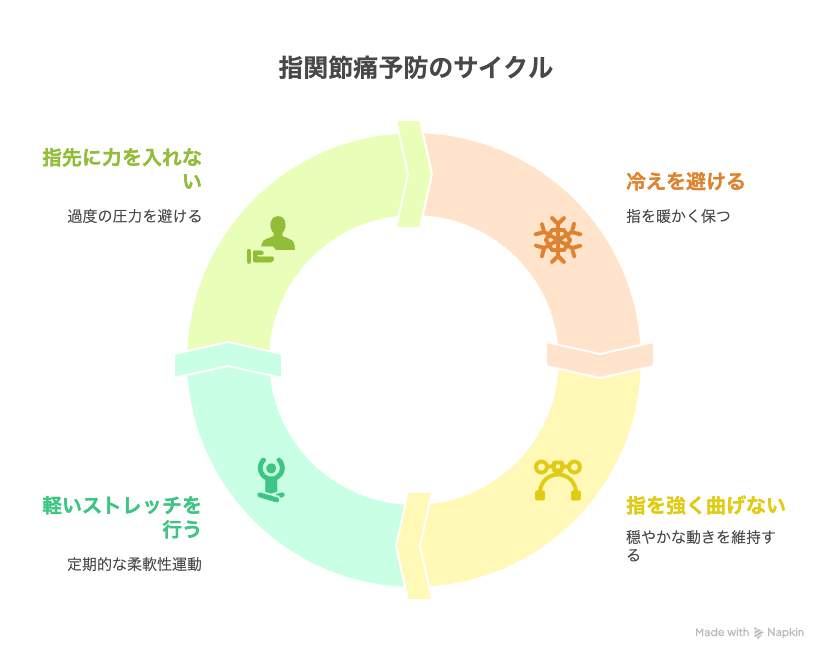

予防策:

* 冷えを避ける

* 指を強く曲げない

* 軽い指のストレッチを継続

* 持続的に指先に力を入れない

3. 指の第二関節が腫れる「ブシャール結節」

接骨院に通う60代の主婦の方。指の第二関節に小さな出っ張りができていて、キッチン仕事がつらそうでした。

予防策:

* 指の過度なマッサージは避ける

* 患部を温めると、炎症が悪化

* 作業中にこまめな休憩

* サポーター使用で安定を保つ

* 重いものを持たない

* アルコールは控える

4. 朝のこわばりが続く「関節リウマチ」

私が講義をしていた専門学校の生徒が、母親の手の指が朝になると曲がらないと心配して相談してくれたことがありました。内科の先生からの診断は初期のリウマチでした。

症状:

- 朝のこわばりが30分以上続く

- 関節の痛みや腫れが左右に起こる

- 食欲不振、倦怠感、微熱が続く

- 他の関節にの痛みや腫れがある

対策:

* 症状に気づいたらすぐ医療機関へ

* 免疫抑制治療やリハビリが必要

* 自己判断せず、専門家のフォローを

☘️指の関節を守るストレッチ3選

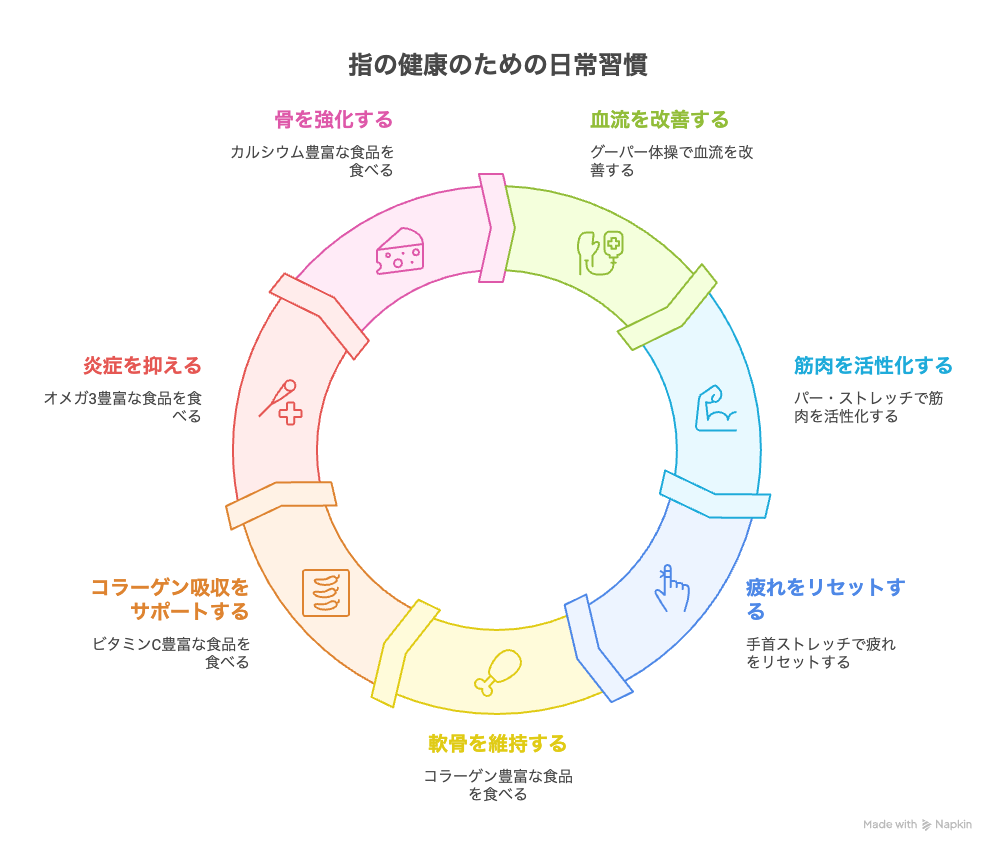

朝イチにおすすめ「グーパー体操」

手を思い切り開いて、ゆっくりギュッと握る。

→これだけで血流が良くなり、こわばりの予防に。

・ 家事の合間に「パー・伸ばし」

机に手を置き、指と指の間をできるだけ開いて5秒キープ。

→指を動かす筋の活性化に役立つ。

・寝る前に「手首反らしストレッチ」

片方の手で反対の指を優しく反らせ、10秒キープ。

→一日の疲れをリセットできる。

食事で内側からサポート

・コラーゲン(手羽先・魚の皮):関節の軟骨維持に

・ビタミンC(パプリカ・柑橘類):コラーゲンの吸収サポート

・オメガ3脂肪酸(サバ・アジ・くるみ):炎症を抑える

・カルシウム(小魚・乳製品):骨の強化

☘️指関節を守る!今日からできる5つの習慣

1. スマホは10分使ったら、1分指を休ませる

2. 外出時は必ず手袋(特に冬)

3. タイピング中の手首の角度に注意し、指先に力を入れすぎない

4. 食後に“指のグーパー”を習慣化

5. お風呂上がりにハンドクリームでマッサージ

指の健康は一生モノの財産

「若いころの無理が、今ツケとして来た気がする…」これは80代の往診患者さんの言葉。

指って、一度壊れると回復が難しいんです。だからこそ、「まだ痛くない今」が一番の予防タイミング。未来の自分のために、今日から指を大切にしましょう。

自分のために。そして、大切な誰かのためにも。

この記事を読んで「ハッ」としたら、今すぐグーパー体操から始めてくださいね。

🔗SNSでの拡散歓迎!

📩 ご家族や友人にも、この記事をシェアしてあげてください。

指先から、あなたの健康を守りましょう。

新潟市中央区長潟3-2-2 たかやま接骨院 高山 慶市