「せっかくプロテインを飲んでるのに、なかなか効果を感じない…」

「飲むタイミングって、いつがいいの?」

高校のバスケット部や野球部、さらに通院されている中高年の患者さんからも、よく耳にする声です。

実際、「飲み方」「種類」「タイミング」を間違えると、プロテインは“ただの高価な飲み物”になってしまいます。

でも逆に、正しく使えば、体の中の“修復部隊”として驚くほど働いてくれるんです。

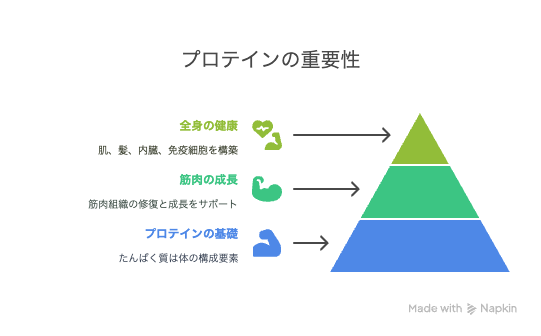

【プロテインって、そもそも何?】

プロテイン=たんぱく質の補助食品。たんぱく質は筋肉だけでなく、肌・髪・内臓・免疫細胞までも作る材料です。

例えば、私が講師をしていたトレーナー専門学校での授業では、よくこんな質問が出ます。

「先生、筋トレしない人もプロテイン飲むんですか?」

答えはYES。

運動していない人でも、体重1kgあたり0.8〜1.0gのたんぱく質は必要。ところが、食事だけでこれを毎日クリアするのは、意外と大変なんです。

特に中高年は消化吸収力も落ちてくるので、肉や魚をたくさん食べても、体に吸収されないことも。

だからこそ、質の良いたんぱく質を“手軽に・無理なく”補えるプロテインが重宝されるのです。

【どのプロテインを選べばいいの?|種類と特徴】

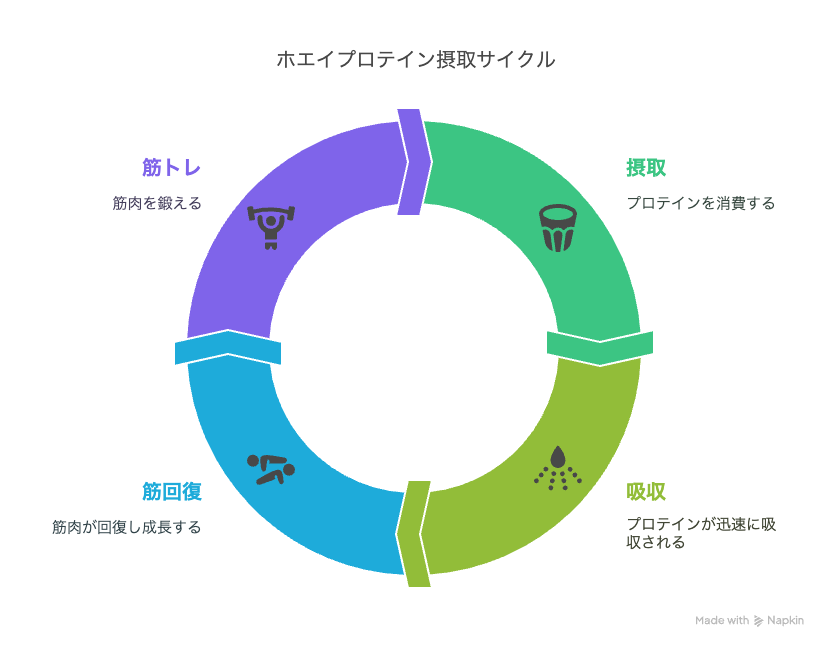

▼ホエイプロテイン(牛乳由来)

・吸収がとにかく早い

・筋トレ後の「ゴールデンタイム」に最適

・乳糖が苦手な人はWPI(乳糖除去タイプ)を選ぶと安心

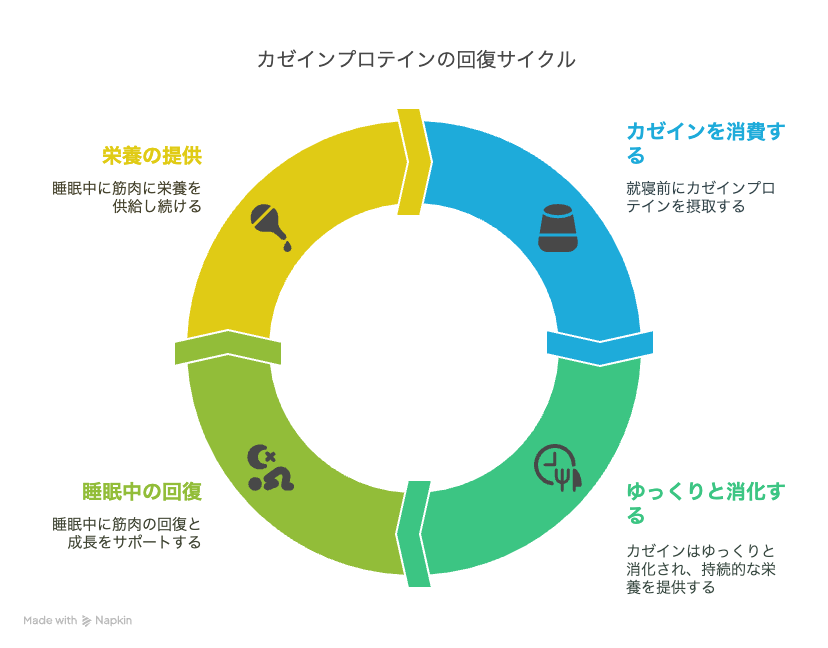

▼カゼインプロテイン(牛乳由来)

・吸収がゆっくりで腹持ちが良い

・就寝前に摂ると、寝ている間にじっくり回復

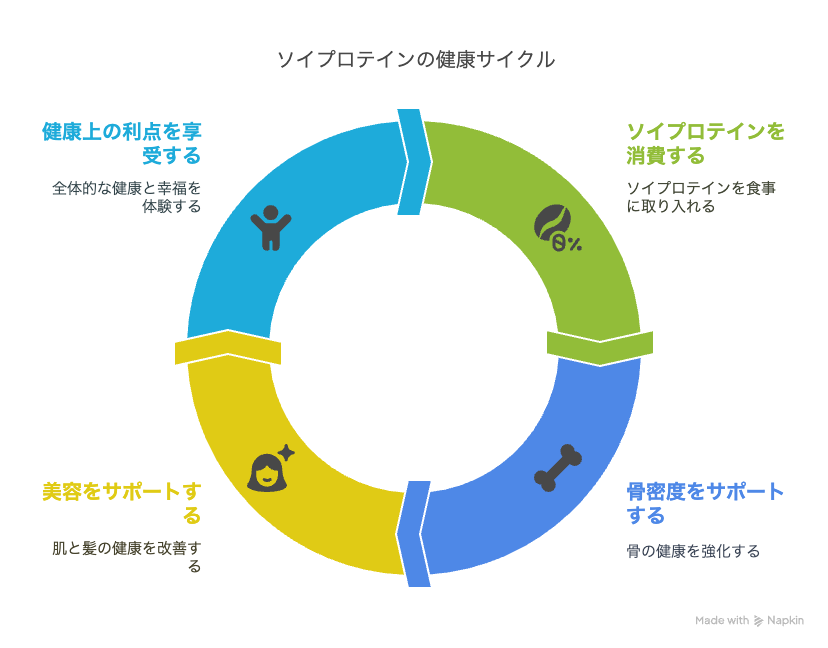

▼ソイプロテイン(大豆由来)

・植物性で女性や中高年に人気

・骨密度や美容サポートにも

往診先の80代の男性患者さんは、朝食が少なくなってきたため、無調整豆乳でソイプロテインを溶かして飲んでもらったところ、「体の調子が前よりいい」と笑顔が増えました。

【飲むタイミングが命|おすすめの5シーン】

①【運動後30分以内】

高校バスケ部の生徒に必ず伝えているのが、「練習後の30分はゴールデンタイム」だということ。

この時間帯は筋肉の“修復スイッチ”が入っていて、たんぱく質の吸収効率がピークに。

ホエイプロテインを水で割って、練習後すぐにグイッと飲む。

それだけで、翌日の疲労感とケガの回復が段違いです。

②【起床後】

夜の間、体は“絶食状態”。この時間帯にカラカラの体へプロテインを入れると、代謝がポンと上がる感覚があります。

私も毎朝、ギリシャヨーグルトとプロテイン入りのスムージーを習慣にしています。

③【就寝前】

寝ている間は成長ホルモンのゴールデンタイム。

ここでゆっくり吸収されるカゼインプロテインを使えば、筋肉修復がじっくり進みます。

特に筋トレ初心者や高齢者におすすめ。

④【食事の補助】

食が細くなった中高年の方、またはダイエット中の方は、食事からのたんぱく質が不足しがち。

そんなときにプロテインを1杯足すだけで、体の土台が崩れずに済みます。

⑤【間食代わり】

ある患者さん(60代女性)は、間食がやめられず悩んでいました。

そこで、ソイプロテイン+ナッツのミックスを間食にしてもらったところ、「甘いもの欲が自然に減って、体重も落ちた」と驚いていました。

【正しいプロテインの飲み方|基本のキ】

✔ 1回の摂取量は?

目安は15〜25gのたんぱく質(体重・活動量により調整)

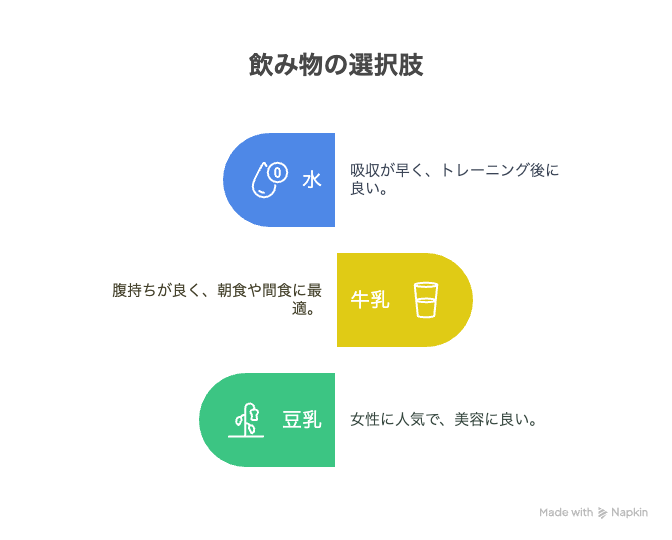

✔ 何で割る?

・水 → 吸収が早い。トレ後はコレ

・牛乳 → 腹持ち◎。朝食や間食に

・豆乳 → 女性に人気。美容やホルモンケアに◎

※乳糖不耐症の方はWPIタイプ+水で

✔ 組み合わせも工夫を

・プロテイン+バナナ

・プロテイン+おにぎり

・プロテイン+オートミール

炭水化物と一緒に摂ることで、筋肉合成スイッチがより強く入るのです。

【よくある疑問Q&A】

Q:毎日飲んでも平気?

A:はい、むしろ毎日こそ効果的。食事で足りない分を“補う”という考え方が基本です。

Q:飲みすぎると腎臓に悪い?

A:腎機能に問題がなければ心配なし。逆に筋肉量の減少は代謝や免疫に悪影響です。

Q:太るのでは?

A:量を守れば太りません。プロテインは砂糖入りのドリンクや菓子パンより、ずっとヘルシー。

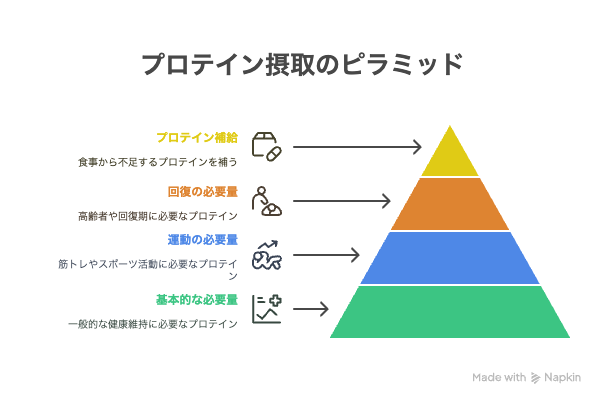

🔸プロテイン摂取の基本回数の目安

🏋️♂️筋肉をつけたい人(運動をする人)

👉 1日2〜3回

- 朝食後または起床後(体が栄養を求めているタイミング)

- トレーニング後30分以内(いわゆるゴールデンタイム)

- 就寝前(カゼインなど吸収がゆっくりなタイプがおすすめ)

🧑⚕️健康維持・中高年・食が細い人

👉 1日1〜2回

- 朝食でたんぱく質が不足している方 → 朝プロテインがおすすめ

- 食事量が少ない場合は、食間や間食の代わりにソイやWPIタイプを1回追加

🧓高齢者・リハビリ中・食が細い方

👉 1日1回〜少量を複数回に分けて

- 無理に1回で多く摂らず、1回10g前後を1日2〜3回に分けると胃腸への負担が少ないです。

- 例:朝食+おやつタイム+夕食後など

🎯たんぱく質の「総量」で考えるのがポイント

1日に必要なたんぱく質量(g)は、以下のように計算されます:

| 状況 | 体重1kgあたりの必要量 |

| 一般成人 | 0.8〜1.0g |

| 筋トレ・スポーツをしている人 | 1.5〜2.0g |

| 高齢者や回復期 | 1.2〜1.5g |

👉 例えば体重60kgの人なら、

筋トレしていれば1日90〜120gが目安

→ このうち、食事で足りない分をプロテインで補うのが基本です。

✅現場でのアドバイス例(私の実体験)

高校野球部の選手には、朝・練習後・就寝前の3回に分けて摂るようアドバイスしています。

特に朝がパンだけ、練習後は疲れて食が進まない選手には、ホエイ+バナナの組み合わせが定番。

一方、70代の往診患者さんで食欲が落ちている方には、朝食代わりに豆乳+ソイプロテインを1回。それだけでも日中のふらつきや疲労感が減ったという報告を受けています。

- 大事なのは回数よりも「1日の総たんぱく質量」

- 食事+プロテインで必要量を満たせばOK

- プロテインは1回15〜25gが目安

- 胃腸の状態やライフスタイルに合わせて、1日1〜3回を目安に調整しましょう

【おすすめ商品(例)】

● エステプロラボ WPIプロテイン

無添加・高たんぱくで、中高年やアレルギー持ちの方にも優しい

● ザバス ホエイプロテイン100

コンビニやドラッグストアでも買いやすく、初心者に人気

● ソイプロテイン プレーンタイプ

植物性で腹持ち◎。ダイエットや美容目的にぴったり

🥛ホエイプロテインとは?

ホエイプロテインとは、牛乳を原料とするたんぱく質で、ヨーグルトの上にできる透明な液体=「乳清(ホエイ)」から作られています。

消化・吸収が早く、筋肉の修復・回復に特に優れた効果を発揮するため、運動後のたんぱく質補給にぴったりです。

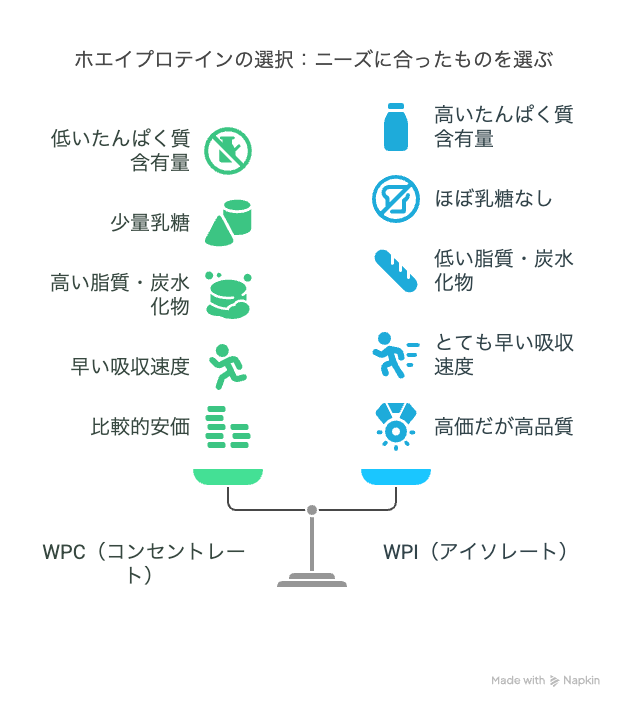

🔍WPI(ホエイプロテインアイソレート)とWPC(ホエイプロテインコンセントレート)の違い

| 項目 | WPC(コンセントレート) | WPI(アイソレート) |

| たんぱく質含有量 | 約70〜80% | 約90%以上 |

| 乳糖(ラクトース) | 少量含む | ほぼ除去されている |

| 脂質・炭水化物 | やや多い | かなり少ない |

| 吸収のスピード | 早い | とても早い(WPCよりも早い) |

| 価格 | 比較的安価 | 高価だが高品質 |

| 製法 | 濃縮製法(ろ過) | イオン交換またはクロスフロー膜処理 |

🛠 製法の違いとその意味

● WPC(コンセントレート)

ミルクからホエイを分離し、ろ過して水分や一部の糖・脂肪を取り除いたもの。栄養価が高く、カルシウムや免疫系をサポートするラクトフェリンなども豊富に残っています。

・おすすめ:

→ 初心者、学生、健康目的、価格重視の方

● WPI(アイソレート)

WPCをさらに処理して、乳糖・脂肪をほぼ完全に取り除き、純度を高めたもの。その結果、たんぱく質含有量は90%以上になり、胃腸への負担も軽減されます。

・おすすめ:

→ 乳糖不耐症の方、減量中の方、胃腸が弱い方、アスリート

🧑🏫私の指導現場での話

🏀 ある高校バスケ部のエースの話です。

いつも全力プレーの彼が、ある日ふとこんなことを言いました。

「先生、練習後にプロテイン飲むと、お腹がゴロゴロして気持ち悪くなるんです…」

聞けば、飲んでいたのはWPC(ホエイプロテインコンセントレート)。

栄養はあるけど、どうも体に合わない様子。

そこで、乳糖不耐症の可能性を考え、すぐに**WPI(ホエイプロテインアイソレート)**に切り替えたところ──

なんと、あれほど悩んでいた腹部の不調がピタリと止まったのです。

それだけでなく、筋肉量も徐々に増え始め、動きにもキレが戻ってきたのです。

「自分に合った栄養を選ぶだけで、こんなに違うんですね」

そう笑顔で話す彼を見て、こちらも嬉しくなりました。

📝 プロテイン選びは“体質”との相性も大切です。

また、50代の男性患者さんは、胃腸の弱さから食事が少なめに。そこでWPI+バナナの組み合わせをすすめたところ、「筋力が戻ってきた」と喜んでくれました。

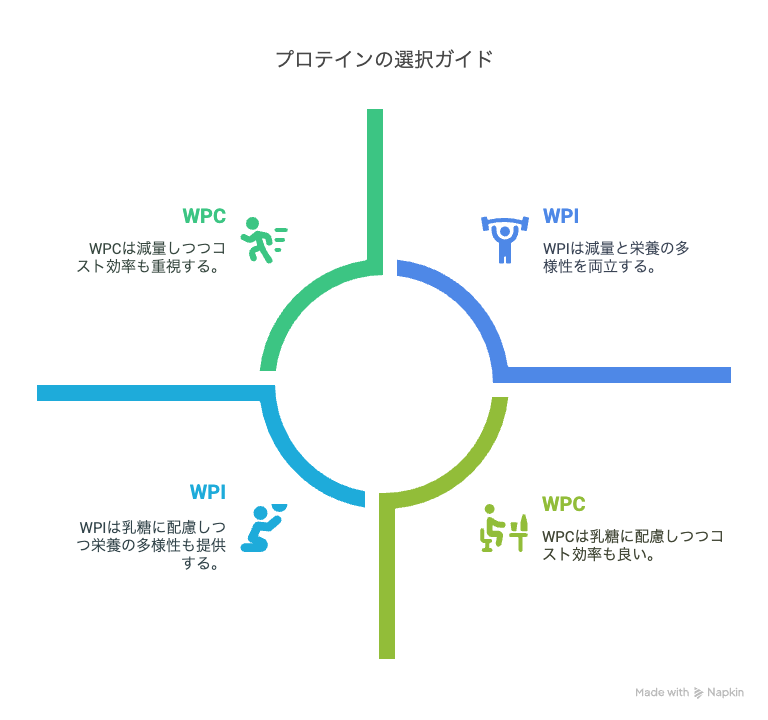

🎯選び方の目安

| 目的 | おすすめ |

| コスパ重視/初心者 | WPC |

| 胃腸が弱い/乳糖が気になる | WPI |

| 減量中/糖質カットを意識している | WPI |

| 栄養素も幅広く摂りたい | WPC |

WPCとWPIは「どちらが良いか?」ではなく、「あなたに合うかどうか」が大事。

筋肉を育てるには、継続できることが何より大切です。価格や体質、目的に合わせて、無理のないプロテイン選びをしていきましょう。

プロテインは、筋トレガチ勢のためのもの…なんて思っていたら、もったいない。

運動後の若者から、食の細い高齢者まで。

誰にでも“体を回復させる力”を支えてくれる、頼れる相棒です。

「筋肉=動くためのエンジン」。

エンジンを動かすには、正しい“燃料”が必要です。

その一杯が、次のパフォーマンスを変えるかもしれません。

あなたの毎日に、ちょっとした「たんぱく質のごほうび」を。

新潟市中央区長潟3-2-2 たかやま接骨院 高山 慶市