「断食」と聞くと、なんだか厳しい修行のような響きがありますよね。けれど、近年は「ファスティング」という言葉に置き換えられ、健康法や美容法として幅広く受け入れられるようになってきました。

私自身、柔道整復師として接骨院を30年以上続けてきた中で、患者さんやスポーツ選手から「疲れが取れない」「体が重い」「腸の調子が悪い」といった相談をよく受けてきました。その際、生活習慣を整える方法のひとつとしてファスティングを紹介することがあります。

今回は、「初心者でも安心して取り組めるファスティングの基本と効果」を、私自身の体験や現場でのエピソードを交えながらお伝えしていきます。

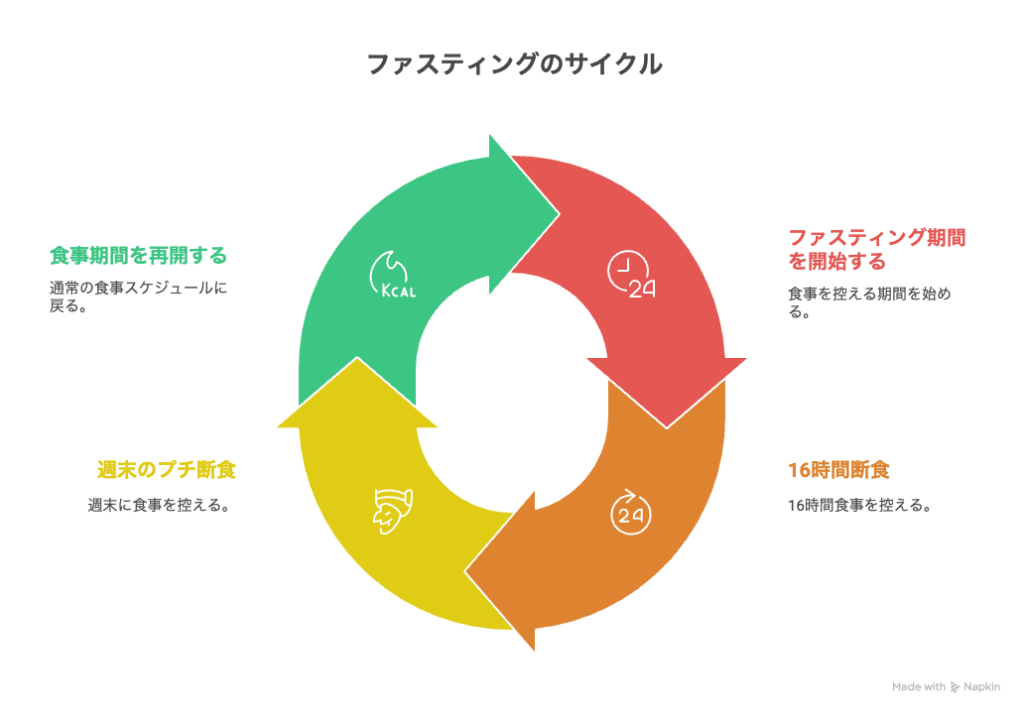

ファスティングとは何か?

ファスティングは英語で「断食」のことですが、実際には“何も食べない”という極端なものではなく、一定の時間食事を控える方法を指します。代表的なのは「16時間断食」や「週末だけプチ断食」。

たとえば、朝食を抜いて昼から食べ始め、夜9時までに食事を終えると、自然に16時間の空腹時間ができます。この間に体は消化活動から解放され、細胞の修復や老廃物の処理にエネルギーを使えるようになるんです。

実際、スポーツトレーナー専門学校で授業をしていたとき、学生たちに「朝からおにぎり3つと唐揚げ弁当を食べて、午後の授業中に眠くならない人いる?」と聞くと、誰も手を挙げません。体は、食べ物を消化するために多くのエネルギーを使うんですね。だからこそ“食べない時間”を意識的につくることが、体調を整える一歩になるのです。

私のファスティング体験談

正直に言うと、最初は半信半疑でした。

接骨院の仕事は朝から夜まで続くことが多く、空腹のまま患者さんの施術をしたらフラフラになるのでは、と心配していました。

ところが、週末に「24時間のプチ断食」を試してみたところ、翌朝の体が軽いことに驚きました。普段なら朝起きたときに感じる肩や腰の重だるさがなく、頭もすっきり。まるで体がリセットされたような感覚でした。

もうひとつ印象的だったのは、腸の動きです。ファスティング後の最初の食事(私はおかゆに梅干しを入れて食べました)で、胃がじんわりと温まるように感じられ、腸の蠕動運動が活発になりました。患者さんに便秘や下痢の相談を受けることがありますが、腸を休ませることの大切さを自分の体で再確認した瞬間でした。

ファスティングの主な効果

ここからは、科学的な裏付けと、現場での実感を交えてまとめてみます。

① 体内のデトックス

オートファジー(細胞の自食作用)が活発になることで、古い細胞や不要なタンパク質が分解され、体内のクリーンアップが進みます。2016年にノーベル生理学・医学賞を受賞した大隅良典教授の研究によっても、空腹時間が細胞の修復につながることが明らかになっています。

② 腸内環境の改善

私の接骨院に通う患者さんの中には、長年便秘に悩んでいる方が多いです。ファスティングを取り入れた方の中には「2日目から便通が良くなった」という声もありました。消化器官を休めることで、腸内細菌のバランスが整いやすくなるのです。

③ 体重のコントロール

バスケットボール部の高校生を指導していたときのこと。試合前に「体が重い」と訴える選手がいました。栄養指導をした際、夜遅い食事を減らして16時間の空腹時間をつくるように伝えたところ、2週間ほどで体が軽く動くようになったと話してくれました。ファスティングは無理な食事制限と違い、リバウンドが少ないのも特徴です。

④ 睡眠の質向上

「夜中に何度も目が覚める」という高齢者の方に、夕食を早めに済ませるプチ断食を提案したところ、「ぐっすり眠れるようになった」と笑顔で話してくれました。消化にエネルギーを使わない分、体が休息に集中できるのでしょう。

ファスティング中に気をつけたいこと

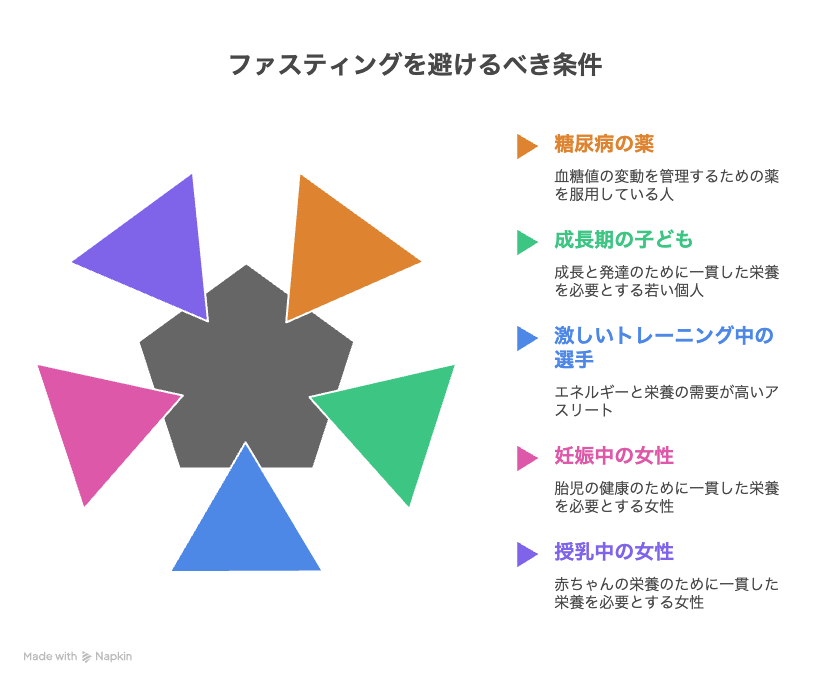

ただし、ファスティングは誰にでも万能というわけではありません。

- 糖尿病の薬を服用している方

- 成長期の子どもや激しいトレーニング中の選手

- 妊娠・授乳中の女性

こうした方は専門家に相談してから行うべきです。

また、私の患者さんでも「ファスティング中に頭痛やだるさが出た」という人がいました。これは“好転反応”とも呼ばれますが、水分や塩分の不足が原因のことも多いので、こまめな水分補給が大切です。

ファスティング後の食事がカギ

ここで強調したいのは、「断食より回復食が大事」ということ。

私自身、初めてのファスティング後に、つい調子に乗ってラーメンを食べてしまった経験があります。結果、胃が悲鳴をあげ、しばらく動けませんでした(笑)。

回復食には、おかゆ・具なし味噌汁・すりおろし野菜など、消化に優しいものを選ぶこと。腸が驚かないように、ゆっくり慣らしていくのが鉄則です。

高齢者スポーツ教室でのエピソード

私が運動指導士として地域の高齢者スポーツ教室を担当しているときの話です。

参加者の一人が「週末に半日断食をしてみたら、体操が楽になった」と話してくれました。空腹状態で軽い運動をすると、体が軽く感じるのだそうです。科学的にも、脂肪をエネルギーとして使いやすくなるタイミングなので、理にかなっているといえます。

ファスティングの種類と特徴

一口に「ファスティング」といっても、やり方はひとつではありません。自分の生活リズムや体調に合わせて選ぶことが大切です。ここでは代表的な方法を紹介します。

① 16時間ファスティング(時間制限食)

一番人気で、初心者にも取り入れやすいのがこの方法です。

例えば、夜の8時に夕食を終えたら翌日の昼12時まで食べない、というやり方。睡眠時間も含まれるので実際に空腹で過ごすのは8時間程度です。

私の患者さんでも、朝食を抜いて昼から食べ始めるようにしただけで、「午前中に眠くならなくなった」「便通が整った」という方がいました。体への負担が少なく、日常生活に取り入れやすいのが魅力です。

② 24時間ファスティング(1日断食)

週に1回、丸1日食事を控える方法です。水分はしっかり摂ります。

私も最初はこの方法から入りましたが、意外と「食べないこと」より「回復食で食べすぎないこと」のほうが難しかったです(笑)。ただ、1日断食の翌日は体が軽く、集中力が増した実感がありました。

仕事の疲れや胃腸の不調を感じている人には、一度試してみる価値があります。

③ 週末ファスティング(2〜3日集中)

金曜の夜から日曜の夜まで、酵素ドリンクやスムージーを摂りながら過ごす方法です。会社員の患者さんに人気があり、「週末だけリセットして、月曜から気持ちよくスタートできる」とよく聞きます。

ただし、体への負担はやや大きいので、普段から健康状態を把握しておく必要があります。私の経験上、スポーツをしている学生よりも、デスクワークで疲れが溜まっている社会人向けの方法ですね。

④ 水だけファスティング(ハードモード)

読んで字のごとく、水だけで過ごす方法。これは中上級者向けです。

体内のリセット力は強いですが、エネルギー不足になりやすいため、医師や専門家の管理下で行うのが望ましいです。私の知人の治療家が3日間水だけで行った際、「頭は冴えたが、力が入らず仕事はできなかった」と話していました。一般の方が独自で挑戦するのはおすすめしません。

⑤ 半日断食(プチファスティング)

「夕食だけ抜く」「朝食だけ抜く」など、12時間程度の空腹時間をつくる方法です。

高齢者スポーツ教室で出会った方が「夜は具なし味噌汁だけにしたら、朝の体操が楽になった」と話していたのを思い出します。シンプルですが、継続しやすくて効果を実感しやすい方法です。

ファスティングを成功させるための基本ルール

ファスティングには種類がいくつもありますが、どの方法を選んでも共通して大切なのが「基本ルール」を守ることです。

私自身もこれを意識しなかったときは、せっかくの断食が逆効果になってしまったことがありました。そこで、初心者でも安心して実践できるように、押さえておきたいポイントを整理してみます。

① 準備食と回復食をしっかり摂る

断食そのものよりも大切なのが、この準備と回復の食事です。

準備食では、いきなり絶食に入るのではなく、前日から「消化に優しい和食」に切り替えること。私の場合は、玄米のおかゆや具のない味噌汁にしています。

そして、断食明けの回復食。これは絶対に「暴食NG」。以前、24時間断食後にラーメンを食べたら、胃がひっくり返るような痛みを味わいました(笑)。おかゆ、煮野菜、塩分少なめ梅干しなどからゆっくり戻すことが鉄則です。

② 良質な睡眠をとる

ファスティング中は体が修復モードに入っています。そのため、睡眠の質を高めることがとても大事。

私の接骨院に通っている高齢の方でも「断食の翌日は夜中に起きずに眠れた」と話す方が多く、体を休ませる効果を実感しています。寝る直前のスマホや夜更かしは避け、リラックスして眠ることが成功の秘訣です。

③ アルコールはNG

アルコールは肝臓に負担をかけるため、ファスティングの効果を大きく損ないます。

「せっかくデトックスしているのに、お酒を飲んだら台無しですよね」と患者さんに笑いながら伝えると、大体みんな苦笑いします(笑)。どうしても飲みたい人は、ファスティング終了後、数日あけてからにしましょう。

④ 質の良い水を飲む

断食中は水分が命綱です。私は普段から浄水器を通した水を使っていますが、可能なら硬水ではなく軟水のほうが胃腸に優しくおすすめです。

以前、サッカー部の選手に「水だけで過ごしたら頭痛が出た」と相談されたことがありました。聞くと、コーヒーやジュースで水分を代用していたんです。やはり「水」そのものをしっかり飲むことが大切だと実感しました。

⑤ 体を温める

ファスティング中はエネルギーが不足しやすく、冷えを感じることがあります。私は普段から腹巻きを愛用していますが、これが意外と効果的。

高齢者の体操教室でも「靴下を重ね履きしたら空腹のイライラが和らいだ」という声を聞きました。温かいハーブティーや生姜湯なども良いサポートになります。

⑥ NG食品を避ける

ファスティング前後に摂る食べ物も重要です。せっかく胃腸を休めても、刺激の強い食品を入れれば逆戻り。特に避けたいのは次のようなものです。

- 添加物たっぷりの加工食品

- 白砂糖や人工甘味料

- カフェイン飲料(コーヒー・エナジードリンク)

- 高GI値食品(白いパン、うどん、菓子パンなど)

- 動物性タンパク質(肉類や乳製品は控えめに)

- トランス脂肪酸(マーガリンやスナック菓子に多い)

実際、専門学校の授業で学生に「断食の後にコンビニスイーツを食べた人?」と聞いたら、数人が手を挙げて「お腹を壊しました」と苦笑いしていました。体が敏感になっている時期だからこそ、選ぶ食材はシンプルで優しいものにしたいですね。

まとめ

ファスティングの効果を最大限に引き出すには、「何を食べないか」よりも「どう準備し、どう終えるか」が大切です。

準備食と回復食を丁寧に整え、良質な睡眠や十分な水分を意識し、体を冷やさない工夫を加えるだけで、体験の質は大きく変わります。これらの基本ルールを守ることで、ファスティングは単なる食事制限ではなく「体のリセット」として本来の意味を持ち始めます。

さらに、ファスティングにはいくつかの方法があり、「これが正解」というものはありません。生活習慣、年齢、体質、目的によって適したスタイルは人それぞれです。私の経験上、まずは16時間ファスティングや半日断食といった軽めの方法から始め、慣れてきたら24時間断食や週末ファスティングにステップアップするのが安心です。

ファスティングは「食べない健康法」ではなく、体をリセットし、本来の働きを取り戻すための手段です。これまで接骨院で出会った患者さん、スポーツ選手、学生、高齢者スポーツ教室の参加者など、多くの人の変化を見てきましたが、どの立場の方も効果を実感しやすく、取り組みやすい方法だと感じています。

もちろん、無理をする必要はありません。自分の体と相談しながら、まずは週末だけのプチ断食や、夜の食事を早めに済ませることから始めるのも立派な一歩です。

ファスティングは「我慢」ではなく「体を大切にするための休息」。

ぜひ、あなたの生活の中にも少しずつ取り入れてみてください。

新潟市中央区長潟3−2−2

たかやま接骨院 院長 高山慶市