「先生、ぎっくり腰になっちゃったんですが、冷やした方がいいですか?それとも温めた方がいいんですか?」

接骨院でよく聞かれる質問です。答えはシンプルなようで、実は状況によって変わります。私自身、30年以上臨床で患者さんを診てきましたが、冷やすべきときに温めてしまい、症状を悪化させてしまったケースも少なくありません。この記事では、専門家の立場から、ぎっくり腰の正しい応急処置と回復までの流れを、体験談を交えてお話しします。

ぎっくり腰とは何か?

まず誤解の多いところから整理しておきましょう。

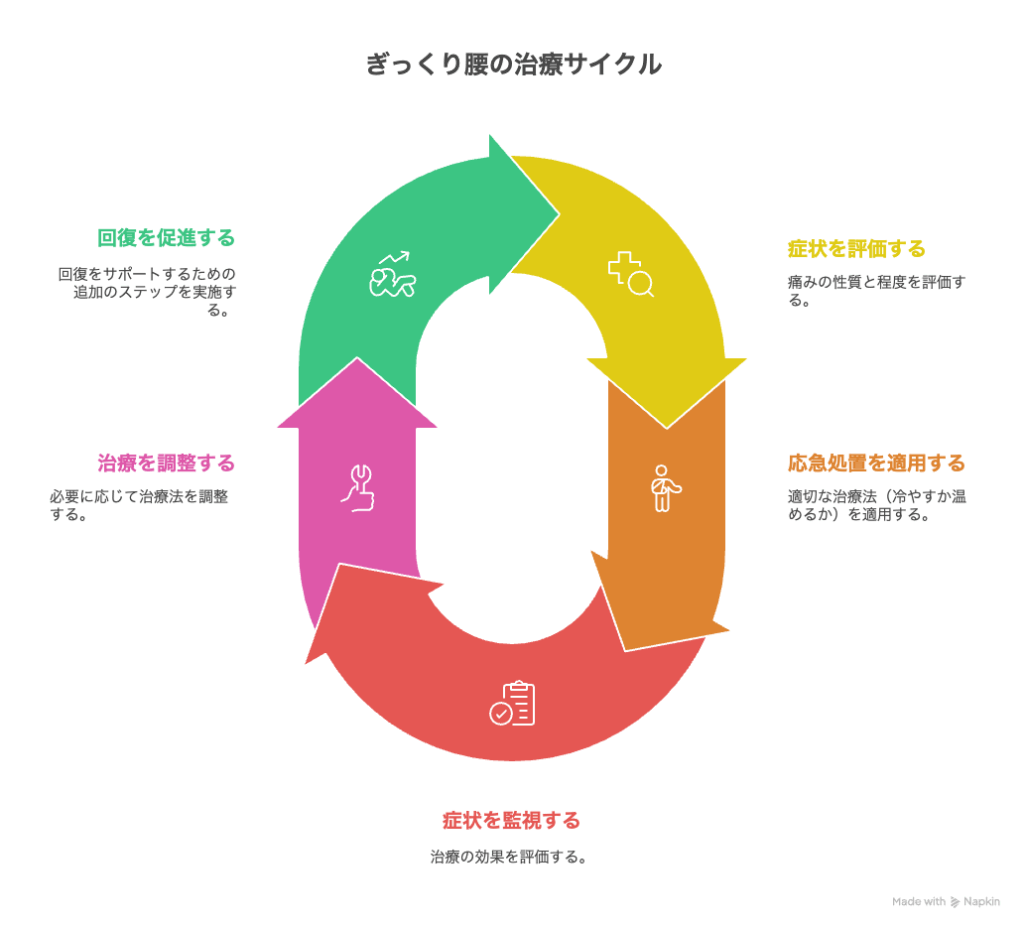

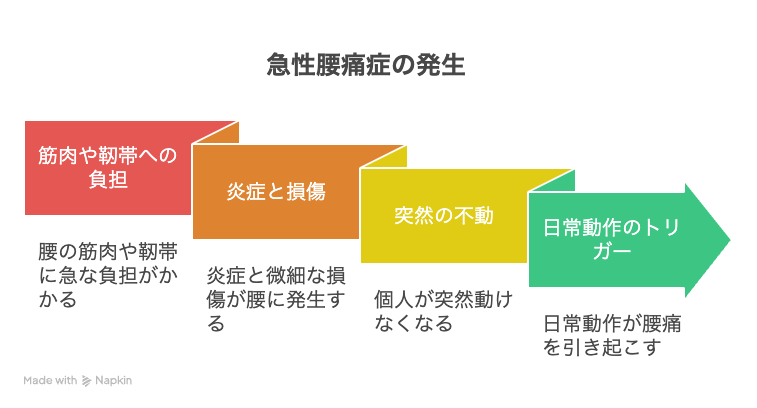

ぎっくり腰は医学的には「急性腰痛症」と呼ばれ、腰の筋肉や靭帯に急な負担がかかって炎症や微細な損傷が起きた状態です。ドイツ語で「魔女の一撃」と呼ばれるほど、突然動けなくなるのが特徴。重い荷物を持ち上げた瞬間、顔を洗おうと前かがみになった瞬間など、日常のささいな動作で発症することも珍しくありません。

冷やすべきときと温めるべきとき

発症直後(1〜2日以内)

基本的には「冷やす」のが正解です。

理由は炎症反応です。患部では血管が拡張し、熱をもって腫れたような状態になります。ここで温めてしまうと血流がさらに増えて、炎症が悪化し痛みが強くなることがあります。

実際、私が往診で伺った80代の女性は、痛みが強いのにお風呂で温めてしまい、翌日ベッドから起き上がれなくなりました。アイスパックで腰を冷やすように指導したところ、翌日には動けるようになったという経験があります。

2〜3日後以降

炎症のピークを過ぎると、冷やし続ける必要はなくなります。むしろ温めて血流を促した方が回復が早まるケースが多いです。

例えば、高校バスケットボール部の選手が試合前にぎっくり腰を起こしたとき、初日は冷却。その後は温熱パッドや入浴で血行を良くし、リハビリを兼ねた軽いストレッチを取り入れることで、1週間後には練習復帰できました。

冷却と温熱の具体的なやり方

冷やすとき

- 保冷剤や氷のうをタオルで包んで患部に当てる

- 1回15〜20分を目安に行い、1〜2時間あけて繰り返す

- 直接肌に長時間当てると凍傷の危険があるので注意

温めるとき

- 入浴やシャワーで腰を温める(熱すぎない40℃前後が理想)

- 使い捨てカイロや温熱パッドを腰に貼る

- 血流が良くなり動きが軽くなる感覚が目安

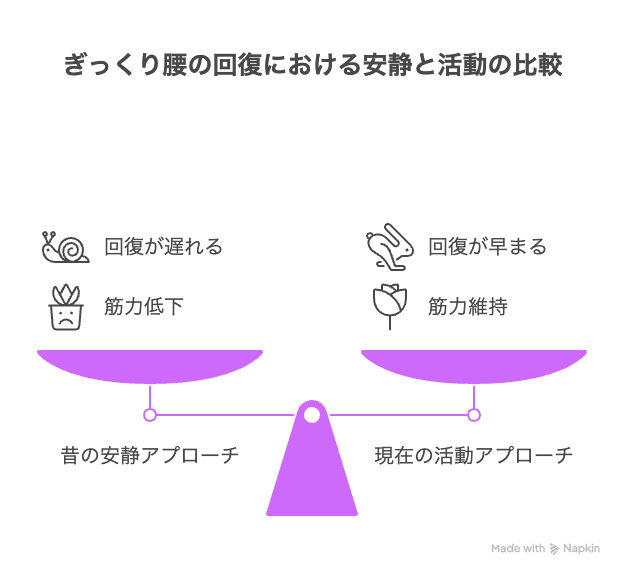

運動と安静、どちらが正しい?

昔は「ぎっくり腰になったら安静に」と言われていましたが、現在の医療の考え方では「できる範囲で体を動かした方が回復が早い」とされています。

完全に寝たきりで過ごすと、筋力が落ち、かえって回復が遅れるのです。

接骨院に通院している会社員の患者さんも、3日間寝て過ごしてから来院されたときには、腰だけでなく脚の動きまで硬くなっていました。逆に、痛みを避けながら短時間の歩行を続けた患者さんは、1週間以内に職場復帰できています。

再発予防のためにできること

ぎっくり腰は一度なると再発しやすいのが特徴です。私自身もトレーナーとして現場にいると、同じ選手が何度も腰を痛めるのを見てきました。そこで大事になるのが「予防」です。

姿勢の改善

猫背や反り腰は腰に負担をかけます。日常で「耳・肩・骨盤が一直線」になる姿勢を意識するだけでも違います。

体幹の強化

腹筋や背筋をバランス良く鍛えることが腰の安定につながります。体育館での高齢者体操教室では、無理のないプランクや骨盤体操を続けている方が腰痛を起こしにくい印象です。

栄養と休養

筋肉や靭帯の回復には、タンパク質やビタミン類の摂取が欠かせません。高校野球部の選手に「朝食は菓子パンと牛乳だけ」という子がいて、疲労から腰痛を繰り返していました。食事改善で持久力も腰の強さも変わりました。

専門家に相談すべきタイミング

- 強い痛みが数日続く

- 足にしびれが出る

- トイレに行きづらい、排尿に異常がある

これらは椎間板ヘルニアや神経障害の可能性があるため、整形外科や接骨院で早めに相談が必要です。

まとめ

ぎっくり腰は「冷やすか温めるか」が症状の経過で変わるため、正しい判断が大切です。

- 発症直後は冷やす

- 数日後は温めて血流改善

- できる範囲で体を動かす

- 再発予防は姿勢・運動・栄養の3本柱

私自身、臨床でもトレーナー現場でも「正しい初期対応」と「予防の積み重ね」が回復を早めるのを何度も見てきました。もし今、ぎっくり腰で動けない方がこの記事を読んでいるなら、まずは焦らず患部を冷やしてください。そして落ち着いたら、予防のための一歩を踏み出してみましょう。

新潟市中央区長潟3-2-2 たかやま接骨院 高山 慶市

#ぎっくり腰 冷やす 温める #ぎっくり腰 発症直後 対処法 #ぎっくり腰 朝起きたら 動けない ときの対処法