「最近、どうも風邪をひきやすくなった」「朝から体が鉛のようにだるい」「季節の変わり目は、決まって調子を崩す」

接骨院の現場や往診先で、こうした切実な声を耳にする機会がめっきり増えました。

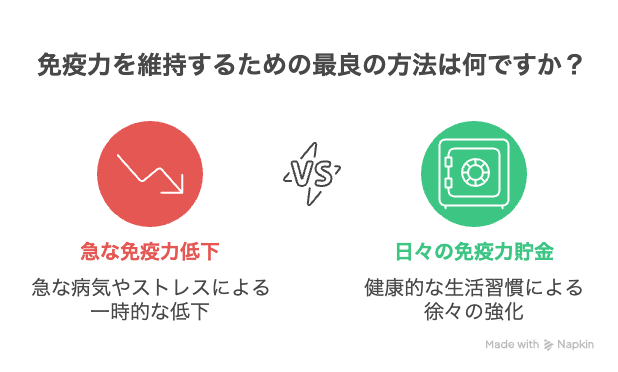

多くの方が「もしかして、免疫力が下がったのかな?」と不安そうにおっしゃいます。しかし、誤解されがちですが、私たちの免疫力というものは、ある日突然ガクンと落ちるわけではありません。もちろん急な病気や極度のストレスは別ですが、体の土台となる免疫力は、日々の生活リズムという“貯金”の積み重ねによって、その強さが決まってくるのです。

私は柔道整復師として30年以上、様々な方の体と向き合ってきました。ケガに苦しむ患者さん、勝利を目指す高校やプロスポーツ選手、芸能人、政治家、専門知識を学ぶ学生たち、そして人生の先輩である高齢者の皆さん。その経験から断言できるのは、免疫力は高価なサプリメントや特別な薬よりも、ごく当たり前の「生活リズム」に大きく左右されるという事実です。

今回は、「免疫低下を防ぐために気をつけたい生活リズム」について、私の失敗談や現場でのエピソードを交えながら、少しだけ専門的な視点も加えてお話ししていきます。

睡眠の乱れが免疫システムを破壊する

免疫と睡眠の関係は、皆さんが思う以上に深く、そして直接的です。

これを私自身が痛感したのは、接骨院を開業したばかりの頃。若さと情熱だけで突っ走り、夜遅くまで専門書を読みふけったり、慣れない事務作業に追われたり…。睡眠時間が4時間を切るような生活が続いた途端、面白いように毎年必ず扁桃腺を腫らし、高熱を出していました。

これは気合が足りないからではありません。科学的な裏付けがあるのです。

睡眠中、私たちの体はただ休んでいるだけではありません。日中に受けたダメージを修復し、免疫システムを再構築する大切な時間なのです。特に、睡眠中には「サイトカイン」という、免疫細胞間の情報伝達を担うタンパク質が盛んに分泌されます。

これがウイルスに感染した細胞を攻撃する「ナチュラルキラー(NK)細胞」などを活性化させるのです。

逆に睡眠不足が続くと、体は常に交感神経が優位な緊張状態となり、いわば「静かなる火事」ともいえる慢性的な炎症状態に陥ります。

こうなると、免疫細胞は本来戦うべきウイルスや細菌への対応が後手に回り、ちょっとした敵にも簡単に負けてしまうのです。

私の接骨院に来られる患者さんでも、夜勤などで睡眠リズムが不規則な方は、やはり腰痛や肩や首の痛みが治りにくい傾向があります。これは、体の修復機能が追いついていない証拠。

トレーナー時代に、高校バスケットボール部の選手たちにも「夜更かしは最高のパスも正確なシュートも奪う。それだけじゃない、大事な試合の前に風邪をひく原因になるぞ!」と口を酸っぱくして言ったことがありました。事実、試験勉強で寝不足になった選手は、ほぼ例外なく大会期間中に体調を崩したり、パフォーマンスが著しく低下したりしていました。

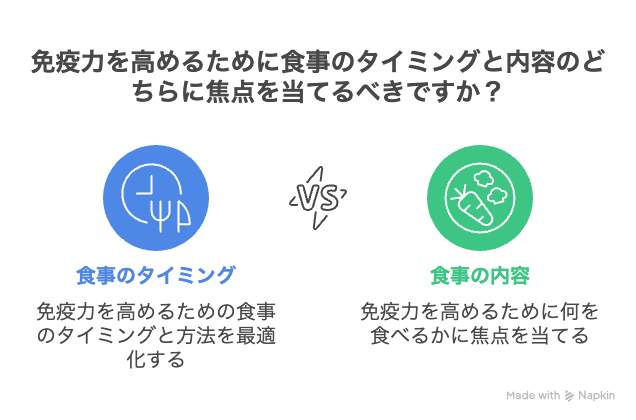

食事のタイミングと「腸」が免疫のカギ

「何を食べるか」はもちろん重要ですが、免疫にとっては「いつ、どのように食べるか」が想像以上に大きな影響を与えます。

例えば、仕事終わりの深夜に食べるこってりラーメンや、揚げ物の晩酌セット。美味しいのは分かりますが、これは免疫力を自ら下げにいっているようなものです。

夜間は消化器系の活動が低下する「体内時計(サーカディアンリズム)」が働いています。そこに重い食べ物を放り込むと、内臓は休む間もなく働き続けることになり、大きな負担がかかります。その結果、免疫システムの維持・強化に回されるべきエネルギーが消化に奪われ、感染症への抵抗力が弱まるのです。

高齢者向けの体操教室でお会いした70代の男性が、ある日嬉しそうにこう話してくれました。「先生、夜遅くの晩酌をやめて、夕食を6時までに済ませるようにしたら、もう何年も冬に風邪をひかなくなったよ」。これはまさしく、体内時計に合わせた食事が免疫を安定させた好例です。

そして、栄養面で特に深掘りしたいのが「腸内環境」です。実は、全身の免疫細胞の約7割が腸に集中していると言われるほど、腸は最大の免疫器官。この腸内環境を整える善玉菌のエサとなるのが、発酵食品(納豆、味噌、ヨーグルト、キムチなど)や食物繊維(野菜、きのこ類、海藻など)です。

また、粘膜を強化しウイルスの侵入を防ぐビタミンA(緑黄色野菜)、免疫細胞の働きを直接サポートするビタミンD(魚、きのこ類)や亜鉛(牡蠣、赤身肉)も欠かせません。「納豆を毎日食べるようになってから、本当に体調を崩しにくくなった」という患者さんの声が多いのも、科学的に理にかなっているのです。

運動は“やりすぎない”が鉄則。「Jカーブ効果」の罠

運動不足が免疫力を低下させるのは周知の事実。しかし、実は「運動のやりすぎ」も同様に免疫力を低下させることをご存知でしょうか。

かつて高校野球部のトレーナーをしていた頃、練習熱心すぎるあまり、毎月のように体調を崩すピッチャーがいました。彼は誰よりも走り込み、投げ込んでいましたが、その結果、朝の安静時心拍数が明らかに高く、体が回復しきれていないサインが出ていました。典型的なオーバートレーニングによる免疫力低下です

運動と免疫の関係は「Jカーブ効果」という言葉で説明できます。運動を全くしない人の免疫力を基準とすると、適度な運動(ウォーキング、軽いジョギングなど)をしている人は免疫力が高まります。しかし、マラソンやトライアスロン、高強度の筋トレなど、体に極度の負荷をかける激しい運動を続けると、免疫力は逆に基準値以下にまで落ち込んでしまうのです。このグラフの形がアルファベットの「J」の字に似ていることから、そう呼ばれています。

激しい運動の後は、一時的に免疫機能が低下する「オープンウィンドウ」と呼ばれる無防備な状態になり、数時間から長い場合は数日間、ウイルスや細菌に感染しやすくなります。

高齢者教室でも「健康のためにと1時間以上歩いたら、かえって膝を痛めて疲れてしまった」と相談される方がいます。そこで私は「1時間まとめて歩くより、少し汗ばむくらいの30分のウォーキングを毎日続ける方が、免疫さんにとっては最高のプレゼントですよ」とアドバイスしています。継続しやすく、体調も安定する、まさに一石二鳥です。

見えざる大敵・ストレスと自律神経

免疫にとって最大の敵は、目に見えない「ストレス」かもしれません。

私たちが慢性的なストレスにさらされると、体内で「コルチゾール」というストレスホルモンが過剰に分泌されます。コルチゾールは、短期的には炎症を抑えるなど役立つ面もありますが、長期間にわたって分泌され続けると、免疫細胞の働きを直接的に抑制してしまうことが科学的に証明されています。

私の接骨院に長年通われているある女性は、ご家族の介護で心身ともに常に張り詰めた状態でした。ひどい肩こりや腰痛だけでなく、年に何度も風邪をこじらせていました。そこで私は治療に加え、「週に一度でいいから、完全に自分のためだけの時間を作ってみませんか?」と提案しました。

彼女は昔好きだった編み物を再開。すると不思議なことに、黙々と毛糸と向き合う時間が心の平穏を取り戻させ、体調を崩す回数が劇的に減ったのです。

これは、趣味に没頭することで、緊張状態の「交感神経」からリラックス状態の「副交感神経」へスイッチが切り替わった結果です。

以前講師を務めていた専門学校の授業では、学生たちに「笑いはタダでできる最高の免疫力アップ法だ!」とよく話していました。

実際に、心から笑うことでNK細胞が活性化するという研究データもあります。だからこそ、私は指導中にあえて冗談を挟むようにしています。学生たちの免疫力も上がり、授業の雰囲気も良くなる。一石二鳥でしょう?(笑)

生活リズムを整える具体的な工夫

- 睡眠:毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きる。体内時計をリセットするため、朝起きたら太陽の光を浴びる。就寝1時間前からはスマホやPCのブルーライトを避ける。

- 食事:夕食は就寝の3時間前、できれば20時までに終える。腸内環境を整える発酵食品や食物繊維を積極的に摂る。よく噛んで食べることも消化を助け、免疫の負担を減らす。

- 運動:1日30分程度、「少し息が弾むけれど、会話はできる」くらいの中強度の運動を続ける。無理なトレーニングは「免疫の貯金を切り崩す行為」と心得る。

- 水分:体内の老廃物を排出し、粘膜の潤いを保つために、水やお茶をこまめに飲む。糖分の多い清涼飲料水は、血糖値の乱高下を招き、免疫にも悪影響を与えるため控える。

- 体温管理:体温が1℃下がると免疫力は30%低下すると言われています。冷えは万病のもと。腹巻きや温かい飲み物、入浴などで体を芯から温める。

- ストレス対策:趣味や仲間との会話、自然に触れる時間を大切にする。意識的に深呼吸をして、副交感神経を優位にする時間を作る。

これらは特別なことではなく、日常の習慣を少し見直すだけです。

私が現場で見てきた「生活リズム」による免疫の変化

- 寝たきりの往診先の患者さん:昼夜逆転していた生活を、ご家族の協力で朝起きる習慣をつけただけで、毎月のように引いていた風邪を引かなくなった。

- 高校バスケットボール部の選手:試験期間に睡眠不足が続くと、決まって顔におできが出たり、ケガをしやすくなったりした。

- 高齢者体操教室の参加者:夕食の時間を早め、軽い運動を習慣にしただけで、「冬に一度も風邪薬を飲まなかった」と喜んでいた。

- 接骨院に通う主婦の方:介護のストレスを軽減する工夫(ショートステイの利用や趣味の時間)をしたら、長年悩まされていたアレルギー症状が軽快した。

これらは全て、「生活リズム」という土台の改善が、本来の免疫力を引き出した実例です。特別な薬やサプリメントではなく、日々の地道な積み重ねこそが、最大の予防策なのです。

まとめ

免疫力を高く維持するカギは、どこか遠くにある特別なものではなく、私たちの毎日の生活リズムそのものにあります。

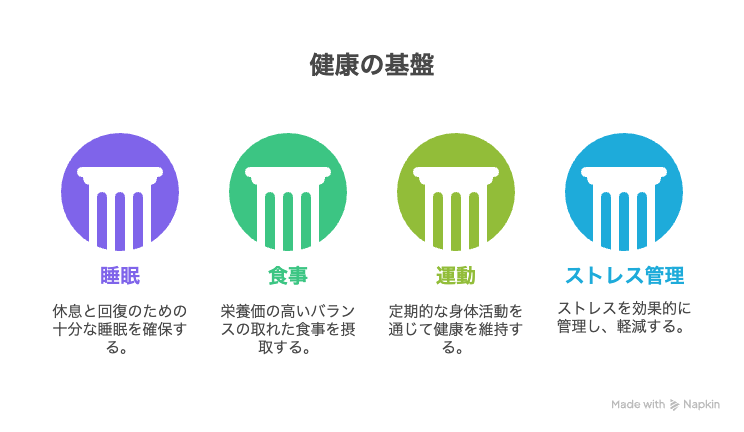

睡眠・食事・運動・ストレス管理。

この4つの柱をしっかりと整えることで、私たちの体は本来持っている素晴らしい防御システムを最大限に発揮してくれます。

私自身も、無理がたたって睡眠不足や不規則な食生活に陥り、免疫力が落ちた苦い経験を何度もしてきました。そのたびに、「生活リズムを元に戻せば、体は必ず応えてくれる」ということを実感してきました。

いきなり全てを変える必要はありません。まずは今夜、いつもより30分早くベッドに入ること、夕食を少し早めに済ませること、そんな小さな一歩から始めてみてください。

その小さな変化が、あなたの体調を確実に良い方向へと導いてくれるはずです。

免疫は、特別なものではなく、日々の丁寧な暮らしによって守り育てられるもの。あなたの体を支える一番の味方は、あなた自身が作る「整った生活リズム」なのです。

新潟市中央区長潟3-2-2

たかやま接骨院 院長 高山慶市