〜接骨院とトレーナーの現場から伝えたいこと〜

「筋肉をつけたいなら、とりあえずプロテインでしょ」――そんな声をよく耳にします。

確かにプロテイン(たんぱく質)は筋肉作りの中心的存在ですが、それだけでは筋肉は思うように成長しません。私が接骨院で診ている患者さんや、部活で指導している高校生アスリートを見ていると、“たんぱく質偏重”の落とし穴にはまっている人が本当に多いのです。

この記事では、「プロテインを飲んでいるのに筋肉がつかない」「疲労が抜けにくい」「練習のパフォーマンスが上がらない」と感じている方に向けて、筋肉に必要な栄養素をまるごと整理してお伝えします。

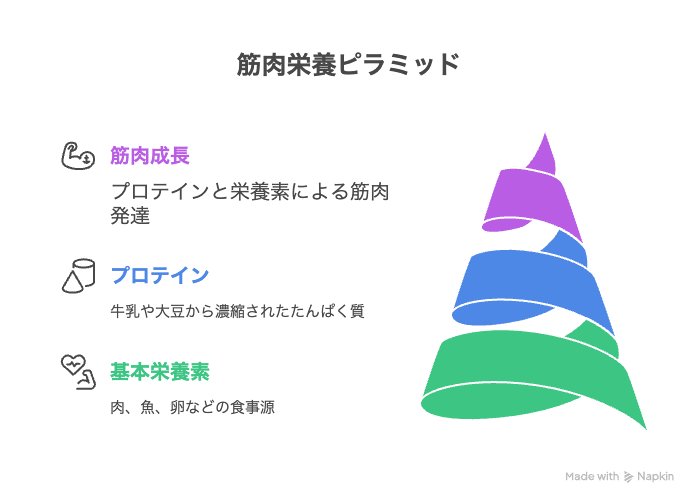

プロテイン=万能ドリンクではない

まず断っておきたいのは、プロテインは「魔法の粉」ではないということ。

プロテインは単純に言えば「濃縮されたたんぱく質」でしかありません。材料は牛乳や大豆で、食事で摂る肉・魚・卵などと同じ栄養素です。

接骨院に通う30代男性の患者さんがいました。週4回ジムに通い、トレーニング直後には必ずプロテインを飲んでいるのに、筋肉量がなかなか増えない。よくよく食事を聞くと、朝食はパンとコーヒーだけ、野菜はほとんど食べず、間食は菓子パンと牛乳。これでは、たんぱく質を摂っても筋肉の材料が足りないどころか、修復に必要な“サポート役”の栄養素が欠けてしまいます。

筋肉作りに欠かせない栄養素たち

① たんぱく質(筋肉の材料)

言うまでもなく筋肉の主成分。肉・魚・卵・大豆製品に豊富です。

1日に必要なたんぱく質量は、体重1kgあたり1.2〜2.0g(厚生労働省「日本人の食事摂取基準」2025年版より)。

例えば体重60kgの人なら、72〜120gが目安になります。

ただし「肉ばかり」でなく、魚や大豆製品もバランスよく取り入れることがポイント。

実生活で取り入れやすい食材例

- 肉類:鶏むね肉、ささみ、豚ヒレ肉、赤身牛肉(脂質が少なく高たんぱく)

- 魚介類:鮭、サバ、タラ、マダイ、アジ、イワシ、カツオ、マグロ(EPA・DHAも一緒に摂れる)えび、たこ、いか、貝

- 卵:卵全体は完全栄養食品。1日1〜2個なら問題なし

- 大豆製品:豆腐、納豆、厚揚げ、枝豆、無調整豆乳

- 乳製品:ギリシャヨーグルト、カッテージチーズ、牛乳

- その他:ツナ缶(水煮)、ささみジャーキー、プロテインバー(加工食品は原材料を確認)

患者さんの体験談から

接骨院に通う主婦の方は「肉は苦手で…」と話していましたが、毎朝の納豆と豆乳、昼食にサバ缶を追加するようにしたら、1日のたんぱく質摂取量が自然に増え、疲れにくくなったと実感していました。

② 炭水化物(筋肉のガソリン)

筋肉を動かすエネルギー源は糖質です。

糖質が不足すると、身体は筋肉を分解してエネルギーに変えようとします。せっかく鍛えても、筋肉を削ってしまったら逆効果。

高校野球部の選手によく言うのが、「練習後のプロテインと一緒に、おにぎりを食べなさい」ということ。これで筋肉に必要な材料(たんぱく質)とガソリン(炭水化物)が同時に補給され、回復が早くなります。

実生活で取り入れやすい炭水化物食材

- 主食類:白米、玄米、雑穀米、オートミール、全粒粉パン

- 麺類:うどん、そば(特にそばはビタミンB群も豊富)、パスタ(全粒粉タイプなら持続力あり)

- イモ類:さつまいも、じゃがいも、里いも(食物繊維も一緒に摂れる)

- 果物:バナナ(素早く吸収できる)、リンゴ、オレンジ(クエン酸で疲労軽減にも)

- 間食に便利:干し芋、エナジーバー、

現場でのエピソード

接骨院に通っていた20代男性の患者さんは、筋トレ後にプロテインだけ飲んで「なぜか体がだるい」と言っていました。そこで「プロテインと一緒にバナナかおにぎりを」と指導したところ、トレーニング後の疲労感が軽くなり、体重の増加ペースも安定しました。

一方、高齢者スポーツ教室の80代女性は「おやつに干し芋を食べるようになったら、何だか体が楽に感じる」と笑顔に。炭水化物は若いアスリートだけでなく、高齢者の活動量を支える上でも欠かせないんです。

③ ビタミンB群(代謝のエンジン)

たんぱく質や糖質をエネルギーに変えるには、ビタミンB群が必要。特にB1は糖質代謝、B6はたんぱく質代謝に深く関わります。

実生活で取り入れやすい食材

- ビタミンB1:豚肉、うなぎ、枝豆、玄米

- ビタミンB6:鶏むね肉、カツオ、マグロ、バナナ

- その他B群全般:納豆、卵、ほうれん草、きのこ類

現場のエピソード

ある専門学校の授業で、学生に「B群がなければプロテインは活かせない」と伝えると驚きの声が上がります。

また、接骨院に通う40代女性は、疲れやすく「朝から体が重い」と話していました。朝食に納豆と卵を加えてもらったら、数週間で「午前中から動けるようになった」と変化を感じていました。その結果、患者さんの回復が早まり、私のリハビリ指導の手応えも一段と強くなったのです。

④ ビタミンD(筋肉と骨の連携役)

近年注目されているのがビタミンD。骨の健康を支えるだけでなく、筋肉の働きにも影響します。

不足すると筋力低下や疲労感を引き起こすことが、国内外の研究でも明らかになっています。

ビタミンDは魚(サケ、イワシ、サンマなど)やキノコ類に多く含まれます。加えて、日光浴で皮膚から合成されるため、外での運動も大切。私が患者様に散歩をお勧めするのにはこんな意味もあるのです。

実生活で取り入れやすい食材例

- 魚類:サケ、サンマ、イワシ、サバ、ブリ、カレイ、ウナギ(ビタミンDが豊富な青魚や脂ののった魚)

- きのこ類:しいたけ(天日干しするとさらに増える)、舞茸、しめじ、エリンギ

- 卵:特に卵黄

- 乳製品:チーズ、ヨーグルト(ビタミンD強化タイプもあり)

- 強化食品:ビタミンD添加の牛乳や豆乳、シリアル

現場でのエピソード

接骨院に通う70代の男性は「冬になると筋力が落ちる気がする」と言っていました。食事内容を確認すると魚はほとんど食べず、日光を浴びる習慣もなし。そこで「サバ缶を常備」「週に数回は散歩」とアドバイスしたところ、数か月後には「足腰のだるさが減った」と実感を話してくれました。

⑤ ミネラル(筋収縮のサポート)

カルシウム・マグネシウム・亜鉛・鉄――これらのミネラルは筋肉の収縮や回復に深く関わります。

- カルシウム:筋収縮のスイッチ役

- マグネシウム:筋肉のリラックスを助ける

- 亜鉛:筋たんぱく合成を促す

- 鉄:酸素運搬に必須

高校バスケ部で指導していたとき、練習後によく足がつる選手がいました。食事を聞いてみると、乳製品や野菜が少なく、ミネラル不足が明らか。牛乳を飲む、ナッツを間食にするなど改善したところ、足のつりが激減しました。

実生活で取り入れやすい食材例

- カルシウム:牛乳、ヨーグルト、チーズ、しらす、煮干し、小松菜、チンゲン菜、切り干し大根

- マグネシウム:アーモンド、カシューナッツ、ひじき、わかめ、納豆、そば、豆乳

- 亜鉛:牡蠣、牛赤身肉、レバー、かぼちゃの種、カシューナッツ、大豆製品

- 鉄:レバー、赤身肉、カツオ、マグロ、ひじき、あさり、ほうれん草、プルーン

現場のエピソード

体育館での高齢者スポーツ教室でも、足がつりやすい方が多くいました。そこで「水分補給と一緒にナッツや小魚を」と伝えたら、「夜中の足のつりが減った」と喜ばれました。

また、往診先の女性(80代)は鉄分不足で立ちくらみが多かったのですが、カツオやレバーを少しずつ取り入れたら、体のだるさが軽くなったそうです。

⑥ 良質な脂質(ホルモンの材料)

脂質はホルモンの材料であり、筋肉の修復にも不可欠。「油抜きダイエット」は筋肉を壊す原因になります。

実生活で取り入れやすい食材

- 魚介類(オメガ3系脂肪酸):サバ、イワシ、サンマ、ブリ、マグロのトロ部分、サケ

- ナッツ類:アーモンド、くるみ、カシューナッツ、ピスタチオ

- 植物性食品:アボカド、オリーブ、チアシード、フラックスシード(亜麻の種)

- 油類(質を選ぶことが大切):エクストラバージンオリーブオイル、えごま油、アマニ油、ココナッツオイル

- 乳製品:チーズ(特にナチュラルチーズ)、ヨーグルト(無糖タイプ)

- 卵:卵黄は良質な脂質とコレステロールを含み、筋肉合成のホルモン材料に関与

現場のエピソード

体育館での高齢者運動教室で、70代女性から「コレステロールが気になるから卵は週2〜3日に1個」と相談されました。しかし、卵を極端に制限するあまり体力が落ちていたのです。医師の許可を得た上で「1日1個はOK」と伝えたところ、「歩くときの疲れが前より減った」と笑顔を見せてくれました。

また、野球部の高校生は肉ばかり食べて「油は摂ってるから大丈夫」と思い込んでいました。オリーブオイルを使った料理やサバ缶を加えるように指導したら、練習後の疲労回復が早くなり、パフォーマンスも安定しました。

実際の体験談から

接骨院の患者さん

40代男性で「ジムに通っても筋肉がつかない」と相談を受けました。食事内容を確認すると、たんぱく質は多いものの、炭水化物を制限しすぎ、ビタミン・ミネラルも不足。

食事を修正した結果、数ヶ月で体脂肪が減りながら筋肉量が増え、腰痛も軽快。栄養のバランスがいかに大事かを実感した例です。

高齢者教室の参加者

80代女性は「動くとすぐ疲れる」と話していました。食事を聞くと、魚や肉が少なく炭水化物中心。少しずつ卵や豆腐を加え、散歩で日光浴をするよう勧めたところ、3ヶ月後には「階段を上がるのが前より楽」と笑顔を見せてくれました。私の指導したリハビリ効果大です!

高校野球部の選手

試合中に体力がもたない投手。聞いてみると、食事は白米と肉中心で野菜や果物はほとんど摂らない。そこで「色の濃い野菜を一品追加」を徹底。数週間後、持久力が上がり、試合終盤の投球が安定しました。

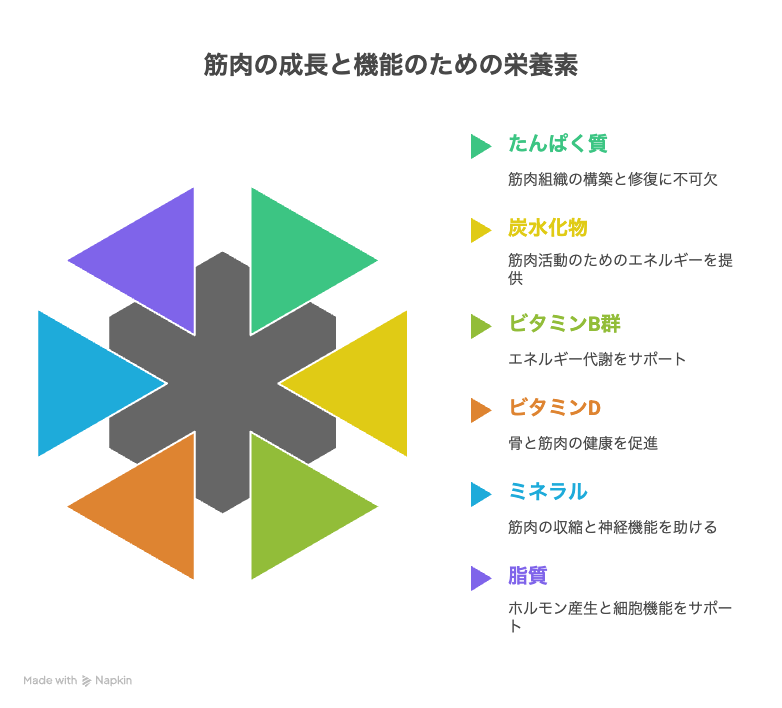

まとめ

筋肉を作るには「プロテインさえ飲めばOK」という考えは危険。

- 材料(たんぱく質)

- ガソリン(炭水化物)

- 代謝のエンジン(ビタミンB群)

- 骨と筋肉の橋渡し(ビタミンD)

- 筋収縮のサポート(ミネラル)

- ホルモンの材料(脂質)

この6つがそろって初めて、リハビリやトレーニング効果が発揮されます。

*炭水化物は「糖質+食物繊維」で構成されています。そのうち筋肉を動かす直接のエネルギー源になるのが糖質(ブドウ糖、グリコーゲンなど)です。

トレーニングや日常動作で使われる筋肉は、この糖質をガソリンとして燃やすことで動いています。

筋肉を育てる食事は、結局“人間の身体を健全に保つ食事”そのもの。患者さんや選手に伝えているのは「特別なことをしようとせず、基本の食事を整えよう」という一言です。

新潟市中央区長潟3-2-2 たかやま接骨院 高山 慶市

#筋肉の栄養 #プロテインだけじゃない #接骨院からのアドバイス #アスリート食事 #筋トレ食事 #スポーツ栄養 #柔道整復師の知恵 #部活生の食事 #高齢者の栄養 #イキイキ生活改善ラボ