〜手首が悲鳴を上げる前にできること〜

「朝起きたら、手首がズキズキ…。歯ブラシを持つのすらツラい…」

そんな朝、経験したことはありませんか?

実は私も以前、スマホを持つだけで「うっ…」と手を引っ込めたことがありました。

何気ない動作が、いちいち痛い。書類を持つ、ドアノブを回す──そんな普通の動きですら、手首に電気が走るような痛みが走る。

「まさか、こんなことで生活に支障が出るなんて…」

当時は本当に困っていました。でも、今は違います。

毎日の中で、ほんの少し「手首にやさしい習慣」を取り入れることで、あのイヤな痛みはすっかり影を潜めました。

「そんなことで変わるわけないでしょ」と思われるかもしれません。

でも、体って案外シンプルなんです。

今日は、そんな“ちょっとした手首ケアの工夫”を10個、皆さんにお伝えします。

あなたの明日の朝が、少しでもラクになりますように。

手関節の健康がなぜ重要なのか?

家事、仕事、育児、趣味――。

手首って、実は一日中フル稼働なんです。

厚生労働省の調査によると、関節痛を経験したことのある人のうち、およそ3割が「手首の痛み」に悩まされた経験があると報告されています。

特にここ数年、スマートフォンやPC作業の時間が増えたことが拍車をかけています。

高校のバスケ部でトレーナーをしていた頃、シュート練習をしすぎて手首を痛めた選手がいました。

テーピングしながら、「手首って地味だけど大事だな…」とぼやいたあの一言、今も忘れられません。

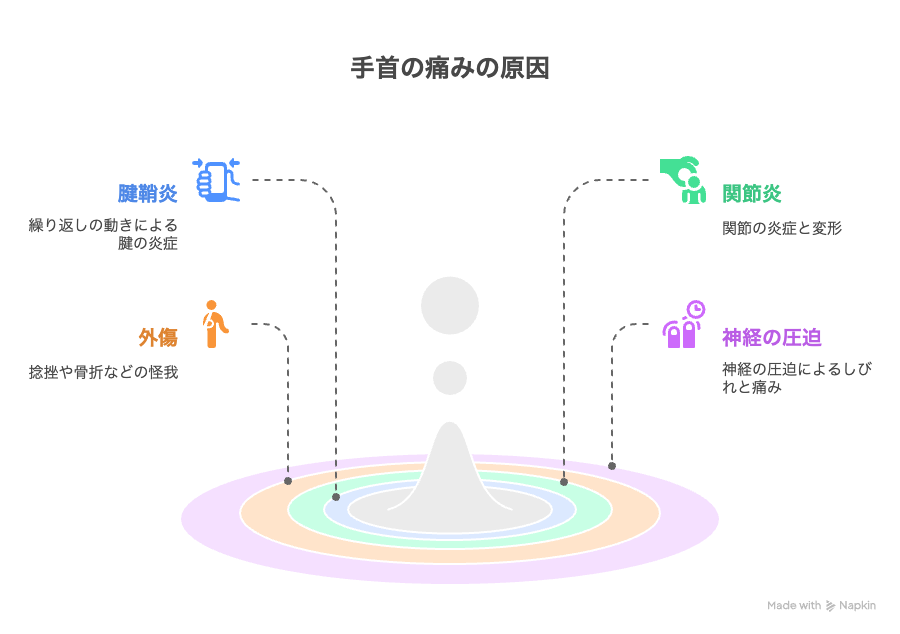

手関節痛の主な原因って何?

手首の痛みといっても、背景はさまざま。代表的なものをざっくり整理すると、以下の4つに分かれます。

- 腱鞘炎(けんしょうえん)

スマホのスクロールや、マウスのクリック。些細な動作の繰り返しが引き金に。

特に、赤ちゃんを抱っこするお母さんによく見られます(“ドケルバン病”と呼ばれることも)。

- 関節炎

これは私の患者さん(60代女性)にも多い症状。

「最近、ジャムの瓶が開けられないのよ」と来院されたときには、すでに関節に変形が…。

- 外傷(捻挫や骨折)

「段差につまずいて手をついたら…」というケースは意外と多いです。高齢者だけでなく、スポーツをしている若者にも多いですね。

- 神経の圧迫

手根管症候群など、手首の神経が圧迫されてしびれや痛みを伴うケース。

美容師さん、調理師さんなど、手を酷使する職業に多く見られます。

これらの痛みを完全に防ぐことは難しくても、予防の“習慣化”でかなり軽減できます。では、さっそく具体策へ。

手関節を守るための10の習慣

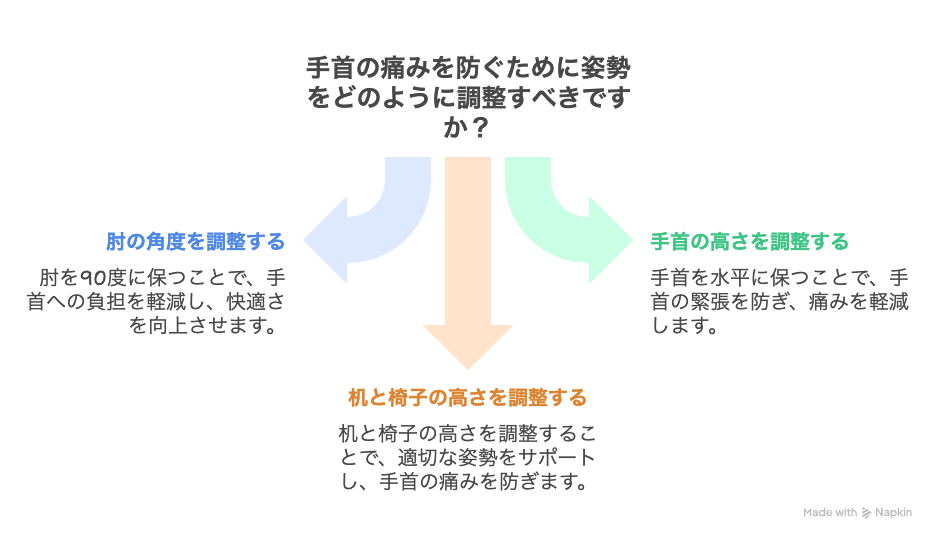

1. 姿勢が9割を決める

パソコン作業中、肘が浮いていませんか?手首を無理に上げていませんか?

姿勢の乱れは、痛みの呼び水。

肘を90度に保ち、手首が水平になる高さに机と椅子を調整しましょう。

ある時、私が講師として受け持ったクラスのスポーツトレーナー専門学校の授業で、「正しい姿勢って地味だけど一番大事ですよ」と語ったら、受講生が真顔でうなずいていました(笑)

2. “グー・パー”ストレッチ

テレビを見ながらでもOK。

指をぐっと握る → パッと開く。

これを10回繰り返すだけでも、血流が改善され、手首の筋肉が柔らかくなります。

私の往診先の90歳のおばあちゃんも、「グーパー体操、毎日やってるよ」とにっこり。継続は力なり、ですね。

3. 握力は“水入りペットボトル”でOK

わざわざ高価な器具を買わなくても、500mlのペットボトルに水を入れて軽く握るだけでOK。

グリップ力を養うことで、手首の安定感がぐんと上がります。

4. 「ちょっと一息」をサボらない

集中してると、つい何時間も手を動かしっぱなしに…。

でも、関節は“サボり下手”に厳しい。

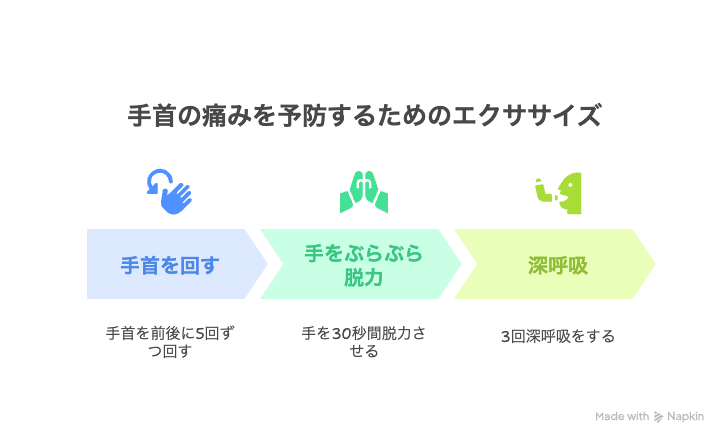

1時間に1回、

・手首をぐるぐる(前後に5回ずつ)

・手をぶらぶら脱力(30秒)

・深呼吸×3回

これだけで、痛みの芽を摘めます。

5. お湯と手首は、仲良し

寝る前に40℃くらいのお湯に手首を5分つけるだけ。

筋肉がゆるみ、翌朝の痛みも軽減されます。私は冬場、よく洗面器でやっています(手湯、最高)。

6. サポーターは“保険”と考える

使いすぎかな?と感じたら、その日はサポーターを装着。

関節の動きを抑えて炎症を防ぐ効果があります。

当院に通院中の高校野球部の選手にも、「今日はバッティング練習を控えて、サポーターでセーブね」とよく伝えています。

7. 道具に“相棒”を選ぶ

包丁、マウス、スマホ…手に馴染む道具選びは、実は大事。

包丁は「重さ・グリップ・バランス」で選んでください。

合わない道具は“手首に悪いパートナー”と思ってください。

8. 食事は「関節の修理材料」

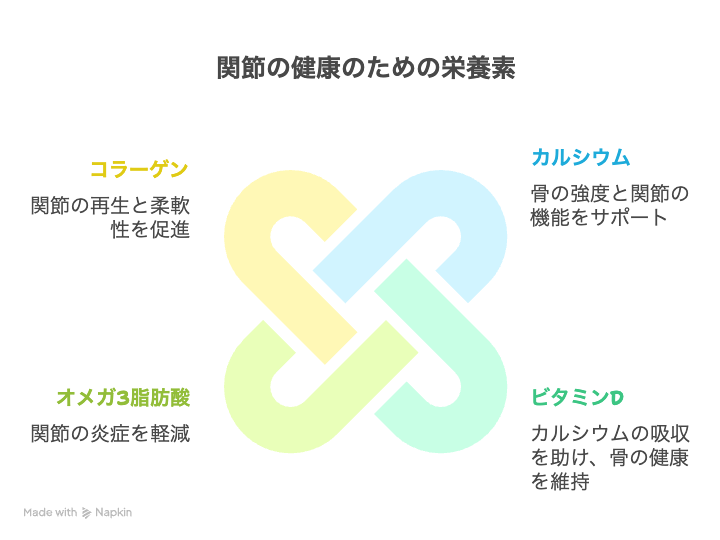

カルシウム、ビタミンD、オメガ3脂肪酸、そしてコラーゲン。

これらは関節の再生や炎症の抑制に役立ちます。

私がよく食べるのは、

・サバの味噌煮

・ヨーグルト+きな粉

・鶏手羽の煮込み、家内の得意料理でたまに作ってくれます。

“うまくて手首に効く”がモットーです。

9. 体重は“手首の荷物”

え?手首と体重って関係あるの?と思った方――

あります。体重が増えると、無意識に腕や手首を使ってバランスを取ろうとするんです。

立ち上がり、起き上がりに手を着くときは要注意。

散歩、ストレッチ、バランスの良い食事。

すべて、手首の味方です。

10. “一人で頑張らない”こと

手首の違和感を感じたら、ためらわずに専門家へ。

マッサージやテーピング、運動指導、エコー観察など、私たち柔道整復師がサポートできることは多くあります。

実際、私の接骨院には、「病院では異常なしと言われたけど、まだ痛い…」という方がよく来院されます。

そんなときこそ、私たち柔道整復師(接骨師)の出番です。

私が選んだ、おすすめグッズたち

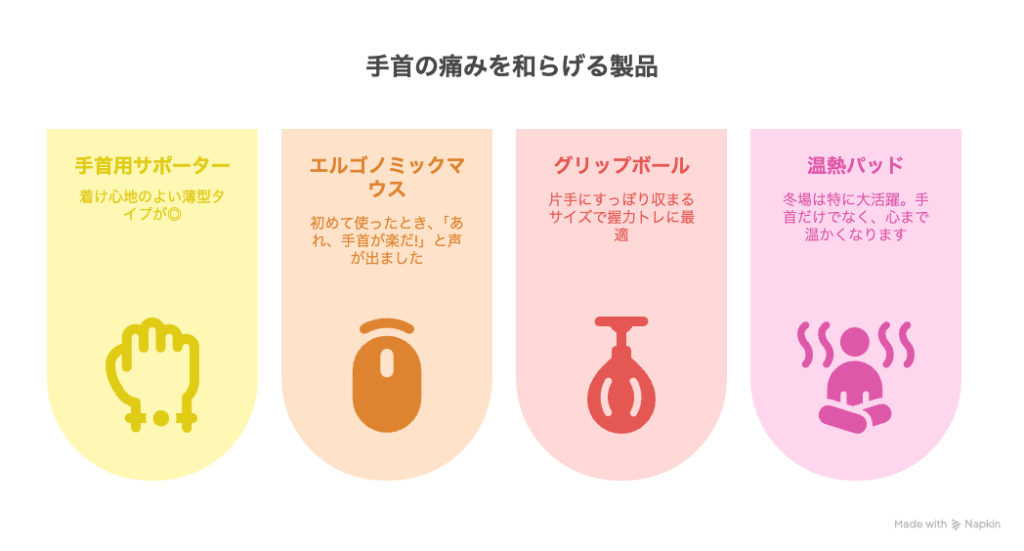

- 手首用サポーター:着け心地のよい薄型タイプが◎

- エルゴノミックスマウス:初めて使ったとき、「あれ、手首が楽だ!」と声が出ました

- グリップボール:片手にすっぽり収まるサイズで握力トレに最適

- 温熱パッド:冬場は特に大活躍。手首だけでなく、心まで温かくなります

さいごに 〜「今日から」でいい〜

ここまで読んでいただきありがとうございます。

「やってみようかな」と少しでも思えたら、この記事は役目を果たせたと思っています。

予防って、地味です。

でも、地味だからこそ効きます。

「明日からやるか…」じゃなくて、「今日、ちょっとだけやってみよう」でOK。

その“ちょっと”が、未来のあなたの手首を守ってくれるんです。

そして、この記事が役に立ったら、ぜひシェアしてください。

誰かの「痛たた…」を、「あ、楽になった!」に変えるきっかけになるかもしれません。

新潟市中央区長潟3-2-2 たかやま接骨院 高山 慶市